2024-05-11 養生.抗老養生

搜尋

28

共找到

2132

筆 文章

-

![]()

-

![]()

2024-05-11 醫療.感染科

地球升溫會改變登革熱傳播?聽聽專家解釋升溫影響與不同蚊子族群競爭情況!

地球升溫增加疫病風險並非空穴來風,國家衛生研究院調查及推估顯示,近年登革熱的兩種病媒蚊分布,有提高海拔高度的現象和向外擴散的可能,一旦氣溫持續升高,最令人擔心的埃及斑蚊恐跨越北回歸線「北漂」到台中、南投、苗栗、花蓮等縣市;專家指出,除應持續監測,要做好環境管理,不能讓埃及斑蚊有北上立足的機會。埃及斑蚊 台中、新北零星捕獲國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心接受環境部委託,在全台監測、記錄白線斑蚊與埃及斑蚊的分布情形。該中心技術助研究員黃旌集指出,埃及斑蚊目前以嘉義縣布袋鎮或台南市新營區為北界,始終無法跨越北回歸線,但2022年在雲林北港、新北板橋車站各捕獲一隻埃及斑蚊,去年也在嘉義縣中埔鄉與台中新烏日車站內各捕獲一隻埃及斑蚊,當時有點擔心,所幸持續監測後均未再發現。黃旌集說,這顯示埃及斑蚊可能藉由火車、高鐵等人為活動遷移,但應該還無法在這些發現點存活及繁衍。白線斑蚊 逾1500公尺抓到不過,黃旌集帶領的研究團隊每季以誘卵桶與誘殺桶進行斑蚊調查,發現過去白線斑蚊全台都有分布,且大致在海拔1500公尺以下,近兩年已有數十個捕獲點都超過1500公尺;推估埃及斑蚊可能適合在台南、高雄、屏東、台東與嘉義市存活,過去發現的海拔低於1000公尺,但依據未來升溫走勢推估,可能往北擴散。黃旌集說,團隊依照升溫不同情境推估,未來氣溫升高攝氏1.5度,埃及斑蚊最北界可能會到台中市太平區與花蓮縣瑞穗鄉;如果升溫2度,北界可能擴及台中市北屯區與花蓮縣花蓮市,可能分布區面積約占台灣總面積25.5%;升溫2.5度時,北界可能再擴及台中市潭子區與花蓮縣花蓮市,分布面積增至28.4%;萬一升溫至4.4度最極端的情況,埃及斑蚊分布北界可能會到苗栗縣竹南鎮及花蓮縣秀林鄉,分布區面積將增至43.3%。棲地移轉 埃及斑蚊叮咬更多人黃旌集表示,會特別留意埃及斑蚊的棲地移轉動向,是因牠雖與白線斑蚊都能帶有登革熱病毒,但牠的警覺性較高,通常白線斑蚊會一次吸飽血才飛走,埃及斑蚊對周遭動靜較敏感,常吸數次血才會吸飽、產卵,相較之下,埃及斑蚊會叮咬更多人,傳播疫病的機率與風險比白線斑蚊高出數倍。台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示,這項科學性的調查及推估,有助於因應氣候變遷提高疫病風險的調適作為,目前埃及斑蚊尚無法傳宗接代、建立族群,監測應持續進行。環境部表示,因應氣候變遷的調適作為,這項監測會持續執行。專家解疑 爭輸地盤 埃及斑蚊難北擴國家衛生研究院國家蚊媒中心首席防疫顧問、長榮大學名譽教授陳錦生指出,追蹤研究顯示,過去也曾在北部發現埃及斑蚊蹤跡,但目前在中北部都無法長時間生存,更別說落地生根、繁衍出穩定族群。陳錦生表示,病媒蚊其實跟人類一樣,要有適合環境才能生存繁衍,埃及斑蚊雖出現中北部,但多年來都無法長期生存繁衍、造成疫情,推測埃及斑蚊屬於境外移入,大多從南部高雄等港區進入。雖然地球暖化、北台灣也常高溫多雨,埃及斑蚊可能可以適應,卻沒辦法成功往北擴展族群,除溫度問題,一定還有其他環境因素使然。他說,目前研究找到可能原因之一,是埃及斑蚊必須與本土白線斑蚊相互競爭,證據是兩者體內各有共生的「簇蟲」,研究發現這兩種蚊子如果同時產卵在同範圍的水中,白線斑紋共生的簇蟲會殺死埃及斑紋共生的簇蟲,間接造成埃及斑蚊沒有辦法存活,但埃及斑蚊共生簇蟲無法對抗,造成埃及斑蚊在台灣相對弱勢,但埃及斑蚊無法往北擴散,可能還有其他的原因,雖還沒有發現,因為散播能力沒有特別突出,中北部民眾毋需擔心。責任編輯 吳依凡

-

![]()

2024-05-10 養生.人生智慧

媽媽罹癌只剩半年可活!男大生休學照顧,並寫了一本書記錄母親的一生

每個人都可能面對親人因病離開人世,中國有一位大四男學生王亞星,在得知媽媽罹患癌症後,用了八個月的時光陪伴母親臨終,他更用三萬字來寫母親,希望藉此讓母親可以永遠活在許多人的記憶裡,孝心感動了許多人。癌末的母親,兒子決定休學照顧王亞星就讀於河南中醫藥大學,他的媽媽在2023年1月因為腹痛前往醫院檢查,檢查結果出來,確認是肝內膽管癌末期。學醫的他很清楚媽媽的時間不多了。他想到母親為了這個家,離鄉背井,做了快二十年的家政工,每天早出晚歸,一家忙完立刻趕去下一戶。媽媽太累了,常常失眠,這讓他無比後悔,後悔自己以往對母親關心太少,後悔沒早點要母親去檢查身體。根據母親的病情,醫生選擇的方案是保守治療,遺憾的是治療效果不佳,生命進入倒數計時,估計還剩六到十個月。王亞星的學業即將進入大四,是醫學生的關鍵期,而且他本來計畫要考研究所。但想到媽媽只剩下這些時間,新學期開學兩週後,他決定休學,他說:「跟媽媽比起來,其他都不重要。」起初,母親堅決不同意,她不願自己拖累兒子。王亞星告訴母親:「爸爸、哥哥只能一邊工作,一邊照顧你,他們會很累,你也得不到充分的照顧。這種情況,如果讓我堅持選擇學業,我一定會內疚一輩子。」替母親寫一本書為了方便母親隨時呼喚他,王亞星就睡在母親床邊,整整八個月,和母親寸步不離。儘管竭盡全力,病程發展終究無可阻擋,王亞星開始有了記錄母親一生的念頭,希望用「白紙黑字」,讓媽媽可以留在親人的記憶裡。花了兩個多月的時間,王亞星為母親寫成了一本三萬多字的書,內容有母親的人生故事,也有她患病後的經歷。在書封,他用了三個形容詞來形容母親:「我的媽媽是一個勤勞、善良、苦命的人。」其實這本關於母親的「書」並沒寫完,王亞星說他刻意不再寫下去,只為他總希望母親的病能有奇蹟發生,一如這本書「未完繼續」。三個月後,令人遺憾的,母親還是病逝了,書就停留在第15章「我捨不得這世間」。王亞星把這本書印了十份送給至親。而他的手機裡,也存放著一千多筆記錄,有照片、影片,全和母親相關。他說:「我希望我的孩子知道自己的奶奶是怎樣的一個人。」這是一個孩子陪伴母親走完人生道路的故事,感動了許多人。王亞星受訪時說:「媽媽在時,我的快樂生活是媽媽替我撐起一片陽光燦爛的天空;媽媽病了,理應換我成為太陽,去溫暖媽媽。」陪伴親人離世,做那個在身邊照顧的人,其實需要莫大的勇氣,而又有多少人,能說自己無悔無愧呢?但求盡力,本篇故事的主角王亞星是個懂得感恩的好孩子,相信他的媽媽一定十分欣慰,她知道兒子如此在乎她,會永遠記得她。資料來源:鄭州晚報延伸閱讀:.母親節蛋糕怎麼挑最健康?營養師曝6種蛋糕竟超肥,「健康挑選5秘訣」一次看.《不夠善良的我們》28句人生金句:身為老婆、媳婦與媽媽的妳必看.癌逝妻子留下紙條!其中「一句話」讓人動容 每年做1件事不留遺憾※本文由【媽媽寶寶】授權:

-

![]()

2024-05-10 養生.家庭婚姻

「如果能重新選擇,妳願意再次成為母親嗎?」網友勸世:老公要選對人,想重選精子供應商

這周日就是一年一度的母親節(5/12),是個感謝母親辛勞與家人團聚的大節日。許多女性在當媽媽之後,經歷懷胎、育兒、身材變化...,才體認到媽媽的偉大、辛勞,原來媽媽這個職業並不好當!對此,元氣網在母親節前夕於臉書粉絲專頁詢問媽媽們意見,「如果能重新選擇,妳願意再一次成為母親嗎?」,引起廣大媽媽們回響,表達自身想法。如果能重新選擇,妳願意再一次成為母親嗎?媽媽真的很偉大!在成為一名母親後,為了懷孕育兒與照顧家庭,往往會犧牲掉很多自己的時間與人際關係。美國曾做過一項研究,對1,300多名母親進行了調查,發現其中80% 的人認為自己沒有足夠的朋友,58% 的人感到孤單。許多人成為父母之後產生憂鬱傾向,雖然朋友不一定能阻止或緩解生活中的不如意,但失去友誼肯定加劇憂鬱狀況。元氣網在臉書粉絲專頁詢問媽媽們意見,「如果能重新選擇,妳願意再一次成為母親嗎?」,有許多媽媽們來留言自身的想法,表示是否想再一次成為母親。一部分媽媽們表示,如果能重新選擇,願意再一次成為母親。「會啊!孩子是我的寶貝&全部」、「雖然犧牲了自我和工作,但是孩子們都很可愛也很貼心,不後悔!」、「會,但是老公要選對人」、「會,只要能夠重選那位精子供應商」、「若可以許願有貼心的孩子,我會願意」、「非常願意,因我有3個貼心懂事又孝順的孩子」、「一定會!而且想早點生小孩」、「願意,而且我只願意當我兒子的母親」、「如果可以買精子做媽媽,我願意」、「願意再一次把屁孩生出來,但老公就要重新選擇了」、「會想再成為母親,而且未婚更美好」。另一部分媽媽們表示,如果能重新選擇,不願意再一次成為母親。「不會,因為養兒育女太累,懷孕更累」、「不願意!一輩子的操心」、「打死都要永遠單身!」、「不會~自己都照顧不好了,無法對別人負責任」、「一點都不想當母親!無法把小孩子教好」、「不願意!孩子、老公都不要」、「算了吧!自己一個人還比較好!」、「不願意因為我不是好媽媽」、「不要了!我和孩子們約定,來生再相聚時,我們要當兄弟姊妹,因為當媽媽太辛苦了」。也有媽媽們表示其他看法。「不要太累過自己生活最重要」、「願意再當一次媽,但不願意當老婆,好苦」、「人生沒有『如果』人生劇本投胎前都已看過。歡喜做,甘願受,總有可取之處!」、「這個時代,應該問:孩子,你想不想再被生下來。」、「在我那女性沒有身體自主權的年代,再一次選擇,還是身不由己」。當媽媽前,請先思考好6件事媽媽是人生中極具挑戰性和美好的角色之一,成為母親是一項重大的生活決定,需要深思熟慮。在進入這個新的生活階段前,建議你先思考好6件事情,準備好後再迎接新生命的到來,才不會覺得成為媽媽後讓你後悔莫及。1.需要時間和精力投入:育兒需要大量的時間和精力投入。你是否準備好犧牲自己的時間和興趣,全心投入照顧孩子?2.規劃好的財務準備:育兒會帶來額外的財務負擔,包括醫療開支、教育費用、日常開支等。你是否有穩定的財務計劃來應對這些開支?3.是否有外援可以協助:有一個支持系統在身邊是非常重要的,無論是家人、朋友還是社區資源。你是否有可靠的人可以幫助你應對挑戰和壓力?4.請思考好生涯規劃:成為媽媽後,你的生活可能會有所改變,包括職業生涯和個人目標。你是否已經考慮了這些變化,並做好了應對的準備?5.情感上的準備:育兒是一段充滿情感波動的旅程,其中包括喜悅、挑戰、焦慮和愛。你是否準備好面對這些情感上的起伏?6.是否能照顧好自己:成為媽媽後,容易忽略自己的需求。但照顧好自己是成為一位健康、幸福的母親的關鍵。你是否有計劃如何在照顧孩子的同時照顧好自己?以上問題可能會幫助你,能更好地準備迎接成為一位母親的挑戰和喜悅,「如果能重新選擇,妳願意再一次成為母親嗎?」,跟元氣網說說你的想法。全天下的媽媽們辛苦了!元氣網祝福媽媽們「母親節快樂」,在照顧好小孩跟家庭的同時,也別忘了照顧好自己,偶爾犒賞自己一下,當回那個年輕時開心的自己!延伸閱讀:.母親節蛋糕怎麼挑最健康?營養師曝6種蛋糕竟超肥,「健康挑選5秘訣」一次看.《不夠善良的我們》28句人生金句:身為老婆、媳婦與媽媽的妳必看.癌逝妻子留下紙條!其中「一句話」讓人動容 每年做1件事不留遺憾

-

![]()

2024-05-08 養生.人生智慧

《不夠善良的我們》28句最真實的人生金句:身為老婆、媳婦與媽媽的妳必看!

台劇《不夠善良的我們》職場、感情金句連發,就算沒追劇也心有同感,身為媽媽與老婆的更是必看。將林依晨、許瑋甯、賀軍翔三位主角的愛情從年輕演到中年,開播以來熱度不減。以擅長女性視角出發的導演暨編劇徐譽庭,透過這部劇情將屬於女人的「小心思」表露無疑,而林依晨在劇中更是以第一視角金句連發,讓人欲罷不能。兩女一男的感情糾葛,議題跨越親情、愛情與夫妻、婚姻,真實展演了我們最真切的人生,讓人心有戚戚焉。《不夠善良的我們》28句最真實的人生金句以下細膩又揪心的金句,深深讓劇迷感動不已,一起來看看你最觸動的是哪一句。《不夠善良的我們》金句1:「我跟何瑞之的婚姻生活,沒有不好,就只是,太平凡了」多年婚姻讓簡慶芬深深感覺,好像她的存在,只是老婆、孩子的媽,夫妻之間沒有激情,而且太過平淡。《不夠善良的我們》金句2:「我還以為40歲真的不惑,原來只是煩惱變另一種。」人到四十,依舊有許多徬徨與困境,這也讓許多觀眾追劇時,忍不住對照自己的生活,強烈共情角色,看著他們,好像也看到自己的故事。《不夠善良的我們》金句3:「你們不是跟我說,只要認錯,就會被原諒嗎?」何瑞之兒子因為不解父母為何分居,開口問了爸爸:「你們不是跟我說,只要認錯,就會被原諒嗎?」他想知道為什麼爸爸不願意原諒「做錯事」的媽媽?《不夠善良的我們》金句4:「我真的很努力的,放大了那些小小的幸福。」結婚多年的簡慶芳說到,「我真的很努力的,放大了那些小小的幸福,但是我知道,它其實只是千篇一律,日復一日。所以我該幫我的日復一日,找個假想敵。」《不夠善良的我們》金句5:「我好像已經很久,都沒有那種『好快樂』的感覺了。」「我好像已經很久,都沒有那種『好快樂』的感覺了,大概是因為我不知道還可以追求什麼?」這大概是婚姻生活中大家心裡的疑問吧!《不夠善良的我們》金句6:「我們以為我們正在追求快樂,但其實,我們真正熱愛的很可能是痛苦。」「快樂其實是用痛苦累積來的。有沒有可能我們以為我們正在追求快樂,但其實,我們真正熱愛的很可能是痛苦。」這樣的人生感嘆,妳也有嘛!《不夠善良的我們》金句7:「四十歲沒有權利去想你喜歡的事,四十歲只能去想未雨綢繆的事。」單身未婚的Rebecca計算著到底要存多少錢才足夠退休,結果越細算月心累,仔細一算才發現自己根本不可能50歲退休。只能說每個人都過得好不容易。《不夠善良的我們》金句8:「我真的已經累到⋯⋯你們懂我的意思吧。」林依晨的第一視角讓人感受她生活中的無奈!「我每天要做別人的,老婆、媽媽、女兒、媳婦、員工、一個愛地球的好人。我真的已經累到⋯⋯你們懂我的意思吧。」《不夠善良的我們》金句9:「你手上有什麼牌全部攤給人家看,這樣不輸才怪。」「人性就是這麼犯賤,所以我們要保持一點神秘感,這樣子才能讓人有掌握不住的感覺,你手上有什麼牌全部攤給人家看,這樣不輸才怪。」這樣的人生哲理妳參透了嘛?《不夠善良的我們》金句10:「你確定五十歲前能存到兩千萬,然後退休?」「你有沒有想過,你會活到幾歲?那你五十到八十的錢存夠了嗎?我告訴你,起碼兩千萬。你確定五十歲前能存到兩千萬,然後退休?」還是認真工作吧!《不夠善良的我們》金句11:「我一定要過得比她好,這樣子日子過起來是不是就會有目標、有痛苦?」林依晨飾演的簡慶芬,將許瑋甯飾演的Rebecca視為假想敵,暗中比較著自己與對方誰更成功,卻也因此陷入了執著。或許這樣的比較,平凡的生活才能泛起連漪。《不夠善良的我們》金句12,「這裡就是你的家,以後不許你再搬家」何瑞之想給漂泊的Rebecca一個家,兩人一起去看房子時,他遞出了房子鑰匙,希望兩人可以固定生活下來,但兩人的愛情不被何媽媽祝福,最後無緣分開。《不夠善良的我們》金句13:「放棄就沒有贏的可能了」何瑞之與 Rebecca分分合合,簡慶芬則在一旁試圖插足兩人之間,一開始何瑞之是有保持界限的,他不願意放棄這段感情,沒想到簡慶芬卻執著要贏得他的心。《不夠善良的我們》金句14:「遠香近臭,到手的怎麼樣都不順眼。」沒結婚前,何媽媽是很喜歡簡慶芬的,不過經歷婆媳關係的長期磨合,兩人也開始心生嫌隙!《不夠善良的我們》金句15:「跟我分手是對的,這樣你才會是我心裡『永遠的微笑』」感情中往往都是這樣!到底要當男人心中那個遺憾,還是留在他身邊卻不開心呢?這問題真的考驗夫妻間的感情啊!《不夠善良的我們》金句16:「我不想被困在這個屋子裡日復一日。」厭倦在家的無聊日子,簡慶芬不想離職說道,「我不想被困在這個屋子裡日復一日,我也想去跟同事聊聊八卦,然後穿得很漂亮去見客戶,我也需要證明我不只是你何瑞之的老婆。」《不夠善良的我們》金句17:「很多事你不面對,就不會成為過去。」Rebecca只要提起與何瑞之的一段情,Rebecca就會避而不談,因為這段感情,始終影響著她,並沒有成為過去式。《不夠善良的我們》金句18:「我根本沒有贏,這一切只是因為我的敵人棄權了。」當「情敵」主動放棄時,身為最後贏家的自己,似乎也感受不到真正的快樂。《不夠善良的我們》金句19:「你到現在都沒有發現,自由業是沒有自由的。」「自由工作者」看似自由自在,可以隨時掌握自己的時間,但其實自由業才是最需要24小時待命的,凡事都必須要自己按部就班完成。《不夠善良的我們》金句20:「這世界上的不放棄有兩種:一種是主角的,一種是配角的。」「這世界上的不放棄有兩種:一種是主角的,通常被讚譽為深情、堅毅,又感人肺腑;一種是配角的不放棄,觀者稱之為壞,死皮賴臉。」我們都「不夠善良」也「不夠完美」,也都會做出別人認為「自私」的不智選擇。《不夠善良的我們》金句21:「到底為什麼我要為了自己只是一個人,而覺得自卑、覺得抱歉?」單身的「大齡女子」連吃飯都被歧視,甚至感到自卑或抱歉?從劇中不難看出,社會給單身女子的不友善態度,Rebecca就深深感受到。《不夠善良的我們》金句22:「剛剛才知道我的人生是負面教材。」「我這麼努力耶!連一個問我今天好不好的人都沒有,我又不投機不取巧,靠自己的實力忙到沒有朋友,剛剛才知道我的人生是負面教材。」原來單身大齡成了真的讓人感到無奈!《不夠善良的我們》金句23:「快樂一個人,難過一個人,生病還是一個人,我就很害怕這種寂寞。」一個人的時候最怕寂寞,不論你是單身或是正值失戀,一定心有戚戚焉,唯有透過忙碌的節奏,才能暫時忘掉孤獨感。 《不夠善良的我們》金句24:「以後不要再隨便把應該得到的東西讓給別人,不然你一定會非常後悔。」失去後才深感體悟,輕易把已經握在手中的「機會」讓給別人,多年後才發現妳併不快樂,而且內心的悲傷怎麼樣也無法痊癒!《不夠善良的我們》金句25:「一個人只要解決『孤單』這一題就好,兩個人就會生出一大堆的麻煩。」婚姻生活中最有感,結婚後不只柴米油鹽的小事,還包括家人工作等大事,比起一個人吃飽全家飽,一個人真的簡單多了。《不夠善良的我們》金句26:「人性是不是很滑稽,沒有得到的,永遠更迷人。」事實就是如此,得不到的永遠都是最好、最值得想念的。但是試想,當初如果是Rebrcca跟何潤之的話,結局就不一樣了嘛?《不夠善良的我們》金句27:「為了抵達目標,必須先經歷多少痛苦,你計算過嗎?」這就是人生,有時候只是短暫的快樂,妳卻要付出更大的代價,不論是身材、工作,甚至是人與人的關係。《不夠善良的我們》金句28:「明天一定很幸福」何瑞之與Rebecca兩人還是把彼此藏在心底,兩人做了一場夢,夢裏他們組成家庭,有了孩子,何瑞之責怪Rebecca加班晚歸,Rebecca則保證隔天不加班會煮五菜一湯給老公孩子,而何瑞之一句「明天一定很幸福」,睜開雙眼眼後,眼淚落下來,現實中躺在身邊的人,卻不是夢中人。延伸閱讀:.不幫忙洗衣煮飯帶孫,死前把所有財產花光!呂秋遠教如何當受歡迎婆婆.婆婆要求媳婦負責拜夫家祖先!網友:結婚一家人,分遺產變外人.媳婦不煮年夜飯,婆婆碎念以前都做到死!網友:多年媳婦熬成婆抓交替?※本文由【媽媽寶寶】授權:

-

![]()

2024-05-04 焦點.元氣新聞

112年度報稅6大變動重點!「2方式」申報繳退稅可抽獎,最大獎20萬

又到了五月報稅季,今年報稅有6大變動重點,包括調高每人基本生活所需費用金額、18歲即算成年可單獨申報等。《元氣網》以下整理關於112年度綜合所得稅申報的實用資訊,利用網路、手機的e化方式申報、繳(退)稅,還可以參加好康抽獎,最大獎項20萬。還沒報稅的人趕快來看!綜合所得稅申報期間112年度綜合所得稅結算申報期間為113年5月1日至5月31日止。報稅網址財政部電子申報繳稅服務網申報方式網路申報6種登入方式1.已註冊健保卡2.自然人憑證3.電子憑證4.行動電話認證5.戶號+查詢碼6.行動自然人認證手機報稅3種登入方式1.行動電話認證2.戶號+查詢碼3.行動自然人認證手機報稅5步驟1.驗證身分:提供行動電話認證、戶號+查詢碼與行動自然人憑證。2.填寫資料:確認納稅義務人基本資料,新增配偶、扶養親屬資料。3.確認稅額:查看綜合所得稅總額及扣繳稅額資料。4.繳退稅款:提供6種繳稅方式,包含行動支付/電子支付帳戶、委託取款轉帳繳稅、ATM繳稅、信用卡繳稅、活期(儲蓄)存款帳戶繳稅及現金或票據。提供2種退稅方式,包含直撥轉帳退稅、憑單退稅。5.完成申報:下載收執聯妥善收存。人工申報至國稅局填寫綜合所得稅結算申報書申報,攜帶文件如下:1.個人身份證件2.薪資扣繳憑單3.所得收入憑單4.列舉扣除額證明文件6大變動重點1.調高每人基本生活所需費用金額:112年度每人基本生活所需的費用金額為20.2萬元,相較111年度的19.6萬元,增加6,000元。2.112年度滿18歲即為成年者。除因在校就學、身心障礙或無謀生能力,得由其他納稅義務人列報為受扶養親屬外,應自行辦理綜合所得稅結算申報。3.長期照顧特別扣除額適用資格放寬。長期照顧特別扣除額今年放寬3大適用條件:.自112年10月15日起「病症暨失能診斷證明書」效期由60天放寬為1年內有效;112年10月14日以前開立之「病症暨失能診斷證明書」,只要開立日起1年內期間含括課稅年度,就屬有效文件。.新增入住社區式長照機構團體家屋具有住宿事實之適用機構。.入住適格機構期間死亡,倘係前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者,課稅年度不受須入住達90日之限制。4.個人受控外國企業(CFC)營利所得須申報配合國際反避稅趨勢,防杜個人藉於低稅負國家或地區設立外國企業(CFC)作海外投資並保留盈餘不分配,規避我國稅負,並經行政院核定自112年1月1日施行,今年5月首次申報,CFC當年度依規定計算CFC營利所得後計入個人同年度基本所得額課稅。5.網路申報新增下載「查調資料稅額估算表」服務。中區國稅局說,今年只要透過手機報稅或網路申報系統-線上版,進入申報系統後點擊「查調資料稅額估算表」即可開啟PDF檔,該稅額估算表包含所得、列舉扣除額資料及稅額計算式。6.提供網路申報附件上傳服務,提高上傳容量及延長上傳時間。網路申報附件上傳容量每申報戶由10MB提高至15MB。7項特別扣除額7項特別扣除額,符合條件即可適用。其中:.薪資所得、儲蓄投資、幼兒學前:申報時直接扣除,免附證明文件。.身心障礙、長期照顧、財產交易損失、教育學費:須附證明文件,但如果依稽徵機關提供查詢的資料申報,可以免附。另,長照特別扣除額今年放寬3大適用條件;還有花蓮震災也可以減免,詳細如下:長照特別扣除額納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合衛福部公告課稅年度「須長期照顧之身心失能者」,於今(113)年辦理112年度綜合所得稅申報時,每人可扣除長期照顧特別扣除額12萬元,但適用稅率在20%以上、股利及盈餘按28%分開計稅或基本所得額超過670萬元者,不得扣除。放寬3大適用條件:1.自112年10月15日起「病症暨失能診斷證明書」效期由60天放寬為1年內有效;112年10月14日以前開立之「病症暨失能診斷證明書」,只要開立日起1年內期間含括課稅年度,就屬有效文件。2.新增入住社區式長照機構團體家屋具有住宿事實之適用機構。3.入住適格機構期間死亡,倘係前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者,課稅年度不受須入住達90日之限制。0403花蓮震災租稅協助受天災影響,個人或營利事業如有發生財產或營業損失,可依規定申請減免所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、房屋稅、地價稅、娛樂稅及使用牌照稅。另外,如無法於法定期間內繳清稅捐,可於規定繳納期間內,向稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納,延期最長1年,分期最長3年(36期)。災損減稅3步驟 1.拍照存證:第一時間先拍照存證,後清理現場2.檢附文件:損失清單及相關證明文件(受災財物照片、原始取得憑證、維修估價單、受損財物修復取得發票或收據等)3.申請減免:依規定時限向稅捐稽徵機關申請(可線上申請)何時退稅如果想要最快拿到退稅款,務必注意申報方式及時間。最快的方式是選擇網路申報,5/31前手機電腦都能上網報,再搭配直撥退稅,時間到了自動入帳,省時又安全。第一批退稅113/7/31(三).網路(含手機)申報.稅額試算線上登錄或電話語音回復.5/10前稅額試算紙本回復至戶籍地國稅局第二批退稅113/10/31(四).5/10前稅額試算紙本回復至非戶籍地國稅局.5/11後稅額試算紙本回復至各地區國稅局.人工或二維條碼申報第三批退稅114/1/20(一).逾期申報.申報繳稅及不繳不退,經國稅局核定為退稅案件e化報稅抽獎納稅義務人以手機、或在國稅局以外的處所使用網路,或以線上或語音回復確認稅額試算,完成112年度綜合所得稅結算申報,並透過e化方式繳(退)稅,就可以參加好康抽獎活動。共有「網路報稅獎」、「手機報稅加碼獎」及「e化繳退稅加碼獎」等3種獎項,總獎金465萬元,中獎名額高達1萬1,836名,最大獎現金20萬元。中獎獎項會以簡訊發送中獎通知,請特別留意於報稅時務必填載手機號碼,並確認完成申報上傳,才能參加抽獎。【參考資料】.財政部稅務入口網.中華民國財政部臉書粉絲專頁

-

![]()

2024-05-03 養生.抗老養生

長者「1體型」恐增死亡率!重症醫盤點「2生活習慣」維持標準身材助長壽

你知道長者怎樣的體型,會死亡率增加嗎?胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒,根據《歐洲心臟雜誌》發表了一項研究發現,老年人的體重係數(BMI)跟腰圍,與死亡率的關聯。《歐洲心臟雜誌》(European Heart Journal)發表了一項研究,80歲以上老年人的體重係數(BMI)、腰圍,與死亡率的關聯。研究發現在老人族群,體重係數(BMI)較高,且腰圍較細者的體型,死亡風險會最低!白話文就是,建議老人家要「吃多一點,但大肚腩少一點」,這樣的體態會使死亡率降低!這項研究收集了5306名、年齡超過80歲老人的身材數據。研究人員發現:1.老人的身材微胖,較利於長壽體重係數(BMI),BMI每增加1,全因死亡風險降低4.5%,BMI維持在28左右時,死亡風險最低。這表示高齡老人稍微胖一點較利於長壽。2.老人腰細一點,較利於長壽老人家不能大肚腩,否則任何死亡率都會大幅升高。研究也顯示,腰圍與全因死亡率、心血管疾病死亡率和非心血管疾病死亡率之間存在正向的因果關係。腰圍每增加5公分,所有原因的死亡風險也增加了108%,這些人死於心血管疾病風險增加了193%,而死於非心血管疾病風險也增加了110%。長者如何保持「微胖又是細腰」的身材?1.多吃一些優質蛋白質隨著年齡的增長,人體肌肉會逐漸減少,導致體型變得更加消瘦。因此,補充高質量的蛋白質對於老年人來說尤為重要。研究人員發現,在50歲及以上的成年人中,約有三分之一的人,攝入的蛋白質含量,皆未達到一般營養指南的水準。蛋白質是構成肌肉的關鍵成分,老年人應當適量增加高優質蛋白質食物的攝入量。如何判斷食物中的蛋白質是否優質?黃軒指出,優質蛋白質的消化率高,意味著在腸道中能被更好地分解成寡肽和氨基酸後吸收,所以很多動物源性食品中的蛋白質含量和質量,通常優於植物源性食品。建議老年人增加牛奶、雞蛋、瘦肉、家禽、魚類、蝦類以及豆製品的攝入量,同時確保攝入充足的主食、蔬菜和水果,以實現飲食的均衡。2.每天至少運動半小時根據2021年發表在《BMC醫學》雜誌的一項涉及350萬參與者的研究發現,腹部肥胖與癌症風險的增加有關,尤其是腰圍較大的個體。因此,專家們推薦通過增加身體活動,來減少腰圍和內臟脂肪:.建議每日至少進行30分鐘的身體活動。.內臟脂肪超標的人群,建議每天進行30分鐘到1小時的運動,包括跑步、快走、游泳、騎自行車等,以及球類運動,這些活動不僅能夠幫助消耗能量,還能促進脂肪的分解。.即便沒有腹部肥胖的問題,定期的身體活動也能起到預防的作用。看完以上資訊,知道長者怎樣的體型較長壽了嗎!黃軒提醒,如果兩個身高和體重相同的老人,其中一個人的腰圍更細,那麼這個人的死亡風險較小,長壽的可能性較大,也就是說,長者的體重不能太輕腰圍不能太大,這才是健康老人的建議身材。平日裡要做到2生活習慣保持「微胖又是細腰」的身材:多吃優質蛋白質食物,每天至少進行30分鐘的運動。延伸閱讀:.幾歲開始老很快?醫曝3年紀是斷崖式衰老關鍵,6方法延緩老化.早睡增死亡風險?胸腔重症科醫曝真相!每天「睡滿x小時」更長壽.研究長壽之道20年!長壽專家培養出5健康習慣

-

![]()

2024-05-01 焦點.杏林.診間

醫病平台/天然災害後的創傷與復原:發展心理社會環境的韌性與信任感

【編者按】:自從4月3日花蓮發生大地震以來,除了生命的損失、建築的崩塌、交通的阻斷之外,全國民眾飽受驚慌,尤其最近餘震不絕,更是令人難以忍受。我們非常感謝一向關心國民精神健康的「精神健康基金會」董事長胡海國教授即時答應分享他對地震驚恐創傷後的精神困擾現象的看法,同時並邀請兩位資深精神科醫師分享他們的專家意見。→胡海國教授文章希望這些難得的醫學知識分享可以幫忙台灣社會大眾順利度過這段嚴厲天災的考驗。發生天然災害後,創傷後壓力症(posttraumatic stress disorder, PTSD)是一種需要被關切的精神健康問題。PTSD的核心特徵包括對創傷事件的持續強烈令人痛苦和恐懼的迴避反應,反覆地噩夢或白天歷歷在目的創傷經驗再體驗,情緒和認知的改變,持續的威脅感、睡眠障礙和過度警覺。天災及人禍都有可能引發PTSD,但過去研究顯示:人禍比天災更容易誘發PTSD;超過80%以上曾經遭逢各種天災或意外事件的民眾,日後不會罹患PTSD,然而將近一半的兒虐或強暴受害者都有可能發展成PTSD。在災害發生後,立即實施無差別的心理疏導(psychological debriefing),過去曾被認為能有效預防PTSD,然而近年科學研究並不支持這種做法。研究顯示:這種單次無差別的心理疏導可能無助於預防PTSD,甚至可能帶來副作用。相反地,針對受災民眾實際面臨的生活難題,實施問題導向的「支持性照護」(problem-based supportive care)在創傷後初期能有效減輕PTSD症狀,並有助於將已發展為PTSD或是為其他情緒行為障礙而苦的患者,有效轉介至更進一步治療。針對PTSD的治療,精神藥物特別是一部分抗憂鬱藥物,被證明可以有效緩解PTSD症狀,而認知行為治療(cognitive behavioral therapy)則是目前眾多心理治療當中,最具實證支持的方法。就目前可得的心理與藥物治療比較研究,針對PTSD而言,目前並沒有證據顯示藥物或是心理治療哪一個特別有效,還是要個別化地依據病患的狀況來選擇。在身心疾病的防治工作當中,我們經常強調「預防重於治療」,對於天災也需要有類似的概念。天然災害本身,或許難以準確預測與預防,然而從天災對於社會建構的可能衝擊出發,自承平時期,就開始系統性地增進社區的韌性,以減少萬一災害發生後包括心理層面的衝擊,可能是一種更有效的做法。「降低災害風險」(Disaster Risk Reduction, DRR)就是一種綜合性策略,強調針對災害的「社會性預防作為」。DRR的目的在減少自然和人為災害的風險,以增強社會韌性和支持可持續發展。DRR的實踐甚至需要立法工作的投入,隨著國際間對災害法律框架的關注增加,這些法律架結正在被用來保護人權並要求國家採取適當行動以預防未來災害的傷害。減災相關法律的發展幫助確定了災害管理的規範和責任,強調國家和地方政府在災害預防和應對中的角色。在這個框架之下,如何促進社區從過去的災害中學習並改進,是非常重要的一環。這種從經驗中學習並轉化為具體行動的過程被稱為「轉型學習」(transformative learning)。透過轉型學習,人們可以根本性地改變對待災害的方式,從而提高對未來可能災害的應對能力。未來的DRR策略應該著重於如何在社區層面上建立共識,並通過衝突解決和情景規劃技術,整合不同利益相關者的觀點和資源。這樣可以更有效地協調社區成員和政府的行動,共同開發出更適合當地社區的災害預防和應對策略,從而提高整體社會的韌性和應對災害的能力。在DRR的背景中,信任(trust)是促進社區合作與災害應對能力增強的關鍵因素。信任能夠促進社區成員之間的有效溝通和協作,使他們能夠共同面對和應對災害。當社區內部彼此的信任感較高時,成員更有可能參與到災害預防和應對計劃中,從而提高整個社區的應對能力。信任的重要性不僅表現在社區成員之間,還存在於社區與地方以及國家政府機構之間的互動中。當社區成員信任這些機構,能有效管理和分配資源來應對災害時,他們更有可能遵守災害應對計劃和措施。此外,信任可以增強社區對災害恢復過程中外來援助和資源的接受度,這對於災後重建和恢復至關重要。然而,建立和維護這種信任需要時間和努力,尤其是在多次災害經歷後。透過透明的溝通、積極的社區參與以及公正和高效的資源管理,可以逐步建立信任。社區領袖和政府官員應該努力展示其在災害管理中的能力和誠意,這樣可以進一步鞏固公眾的信任感。信任是降低災害風險的關鍵要素。它在增強社區韌性、提升災害應對能力以及促進有效的災後恢復中扮演著關鍵角色。社區與政府機構都需要認識到作為災害風險管理策略一部分的建立與維護信任的重要性。參考文獻1. Yehuda R, Hoge CW, McFarlane AC, et al. Post-traumatic stress disorder. Nature Reviews Disease Primers 2015;1:15057.2. Shalev A, Liberzon I, Marmar C. Post-Traumatic Stress Disorder. N Engl J Med 2017;376:2459-69.3. Ficara F, Wheeler M. A paradigm shift in disaster management: Incorporating a human rights-based approach to disaster risk reduction. J Emerg Manag 2023;21:557-76.4. Bonfanti RC, Oberti B, Ravazzoli E, Rinaldi A, Ruggieri S, Schimmenti A. The Role of Trust in Disaster Risk Reduction: A Critical Review. Int J Environ Res Public Health 2023;21:29. doi: 10.3390/ijerph21010029.延伸閱讀:4/28 讓震災的驚恐快快過去責任編輯 吳依凡

-

![]()

2024-04-30 養生.聰明飲食

吃酪梨阻飯後血糖升!每天最多只能吃半顆,切開的酪梨2招保存防褐變

酪梨有許多被證實的健康益處,根據一項研究發現,吃酪梨除了讓人感到飽腹感,還可以防止飯後血糖迅速升高,有助降低女性的糖尿病風險。根據一項發表在《營養與飲食學會雜誌》上的研究調查指出,每天吃大約30-38克酪梨的女性,罹患糖尿病的幾率明顯較低,但該研究在男性中並沒有觀察到顯著的關聯。這項研究是以墨西哥國家健康和營養調查中28,000多名不同年齡的成年人為樣本,研究人員發現,與不食用酪梨的女性相比,食用酪梨的女性患糖尿病的風險較低。酪梨3利多降低糖尿病風險《healthline》訪問營養師Wendy Bazilian分析,酪梨為降低糖尿病風險提供了3大利多。1.酪梨富含纖維,當纖維通過消化系統時,它會減慢消化速度,除了讓人感到飽腹感,還可以防止飯後血糖迅速升高。這對於降低患糖尿病的風險很重要。2.酪梨的不飽和脂肪含量很高。像纖維一樣,脂肪會減慢消化速度,有助於促進血糖管理和飽腹感。3.酪梨雖然是水果,但它70%以上的成分都是油脂,因此也被歸類為「油脂與堅果種子類」。但無論它是水果或油脂,以植物性食物為主的健康飲食模式,包括水果和蔬菜,都有助降低2型糖尿病和心血管疾病罹患風險。而把酪梨當水果時,它又與大多數其他水果不同,因它不含天然存在的糖分,不會影響血糖反應。酪梨一次不能吃太多!沒吃完的酪梨2方法法保存有「森林的奶油」、「窮人的奶油」美譽的酪梨,富含維生素E、葉黃素、單元不飽和脂肪酸、以及充足的葉酸、食物纖維,維生素B2、B6,維生素C、鎂、鐵、鉀離子等,營養密度高被金氏世界紀錄認定為最營養的水果。但因其油脂含量高,每人每天最多只能吃半顆,吃太多會有變胖的危險。怎麼吃最營養?其實就是「生吃」!如果不習慣直接吃,將其用作塗抹醬、調味品或冰沙成分,就可以增加飲食中酪梨的含量。也因為一次最多只能吃半顆,那另外半顆就得先留著!亞東醫院營養師陳煌其曾受訪提醒,沒吃完的酪梨應注意保存方式,因酪梨切開後會漸漸氧化發黑,導致營養價值降低、產生自由基。陳煌其建議在酪梨表面塗上一層薄薄的橄欖油,讓空氣無法接觸到酪梨果肉,再用保鮮膜包裹住放入冰箱冷藏,就比較不容易氧化發黑。農業部農業主題館也介紹另一個方法,於切面灑上檸檬汁,也可防褐變。不過仍提醒已經切開的酪梨仍要盡快吃完。如何判斷酪梨熟了沒?吃酪梨另一困擾是,常不知道它到底熟了沒,可以吃了嗎?有些人以為是看外皮顏色,根據農業部臺南區農業改良場資料指出,酪梨果實成熟度無法單由外皮顏色辨別,除了少數品種完熟後果皮會從黃綠色轉成紫色、紫紅色或黑色,多數品種果皮不轉色仍呈綠色。以下幾個小方法可幫助判斷酪梨是否成熟。先從外觀看:1.果柄由綠轉黃。2.果實外皮由光滑明亮轉為粗糙,面較無光澤。3.有些品種成熟時,果皮會出現紫色或紫黑色斑紋。實際摸摸看:以拇指壓果實,如感覺可以繼續壓入不會彈起,就是已經可以吃了。酪梨置放於室溫下,通常約4-7天可後熟變軟。而如果發現已經成熟但還沒要吃,記得先裝進塑膠袋內放到冰箱冷藏,3-4天內需吃掉。或將果肉挖出放到冷凍,可放上幾個月。【參考資料】.《healthline》Eating Avocado May Lower Diabetes Risk, Especially for Females .農業部農業主題館.農業部臺南區農業改良場.聯合報系新聞資料庫

-

![]()

2024-04-28 養生.聰明飲食

不再堅持只吃肉!為何全肉食醫師和生酮飲食教父皆開始吃碳水化合物?

我在2022-9-28發表肉食密碼:救命飲食的另一極端,讀者chiaseeyan在2024-4-9留言:教授好。作者去年已經脫離純肉飲食了,現在每天攝取300g碳水,受訪影片。留言裡的影片是2023-9-24發布的Why Paul Saladino Quit Carnivore & Now Eats 300g of Carbs Per Day(為什麼 Paul Saladino 放棄全肉食並現在每天吃 300 克碳水化合物)。Paul Saladino有醫師文憑,但卻不在醫院或診所工作,也從未發表過任何醫學論文。他的全職工作是行銷全肉食飲食(Carnivore diet)和營養品。他在2020-2-18發行新書The Carnivore Code: Unlocking the Secrets to Optimal Health by Returning to Our Ancestral Diet。這本書在台灣是翻譯成《肉食密碼》,而發行日期是2022-8-12。譯者是黃亭蓉,畢業於國立政治大學廣播電視學系,就讀英國中央演講與戲劇學院舞台與廣播媒體編劇研究所。(註:我在她的臉書看到她手上拿著一大塊扭結麵包,還說她超喜歡吃這種麵包。我也高度懷疑這本書的發行人真的是奉行全肉食飲食)《肉食密碼》的內容簡介是:「改善自體免疫疾病,減輕發炎症狀,破解植物性飲食益處的迷思,用全肉食找回身體健康!潰瘍性結腸炎、克隆氏症、狼瘡、甲狀腺疾病、牛皮癬、多發性硬化症、類風濕性關節炎、憂鬱症、躁鬱症、焦慮症……許多病症都將獲得改善。保羅‧薩拉迪諾醫師在這本開創性的書中,揭示了一個令人震驚的事實,那些我們以為對健康至關重要的食物,如全穀物、植物和綠葉蔬菜對身體並不如你想的有益處!薩拉迪諾醫師結合了科學、歷史以及自己身體力行驗,破解了植物性飲食益處的迷思,並揭示了全肉飲食的治癒潛力,提出這才是最符合我們的身體的飲食方式。」Paul Saladino在訪問影片裡說:「這令人謙卑。……我現在了解到,在飲食中加入碳水化合物可以改善我的健康。」這部影片發表之後3個月(2023-12-27),健康資訊網站The Hone Health發表Why Dr. Carnivore Changed His Mind About Meat-Only Diets(為什麼全肉食醫生改變了對全肉飲食的看法)。我把重點翻譯如下(紅色字):功能醫學醫生Paul Saladino(又名全肉食醫生)以其嚴格的飲食信仰在生物黑客界引起了轟動。 但到了 2023 年,他的健康發生了變化,促使他放棄了塑造他職業生涯的飲食習慣。(註:台灣也有很多所謂的功能醫學醫生,騙吃騙喝,請看功能醫學:真功能,假醫學)自 2018 年以來,Saladino一直致力於全肉飲食,向那些對極端無碳水化合物養生法所謂的健康益處感興趣的人出售書籍和飲食計劃。 但在最近接受播客Thomas DeLauer採訪時,Saladino表示,經過五年的全肉食飲食,他的睪固酮水平下降了。他也認為全肉飲食是導致他睡眠問題以及關節和肌肉疼痛的原因。註冊營養師 Sydney Greene 表示,Saladino可能缺乏負責產生睪固酮和褪黑激素等重要荷爾蒙的營養素,而低血糖水平會導致心悸。Greene又說,由於飲食缺乏多樣性,那些遵循肉食飲食的人更容易缺乏維他命和礦物質,也面臨便秘和胃酸倒流等胃腸道問題的風險。她也說,肉食飲食不含纖維,所以會導致腸道內的有益細菌挨餓,從而損害腸道微生物群。Saladino並不是唯一一個放棄肉食飲食的大牌生物駭客。 Dave Asprey被譽為「生物黑客之父」,也是《聰明而不是更難》(Smarter Not Harder)一書的作者,(註:他是生酮飲食教父,防彈咖啡的發明人)他表示,碳水化合物和纖維的缺乏破壞了他的腸道健康,並降低了他的睡眠品質。他說:「每天早上我都筋疲力盡。根據我的睡眠監測腦電圖設備顯示,我每晚會在不知不覺中醒來 10 到 12 次。」營養師 Greene說:「我絕不會向任何人推薦這種飲食。一位醫生推行這種飲食是非常不道德的。健康生活的一部分取決於多樣化的飲食。所有食物類別對於身心健康都很重要。」沒錯,一位醫生推行這種飲食是非常不道德的,但是,一位所謂的名醫卻在台灣極力推行這種飲食,請看LMHR:玩命遊戲。還有,儘管Asprey已經放棄生酮飲食,但他仍惡性難改:他最近(2024-3-29)發表影片聲稱「尿液注射」可以治百病,請看https://youtu.be/NMszKzd0UrQ。原文:全肉飲食教父,生酮飲食教父,雙雙投降責任編輯:辜子桓

-

![]()

2024-04-25 醫療.泌尿腎臟

白天排尿超過X次、晚上起床上廁所超過X次,小心「膀胱過動症」!如何治療與改善?

什麼是膀胱過動症?膀胱過動是指膀胱內尿液尚未儲存到生理正常容量時,就開始傳遞神經訊號,使大腦產生尿意,或膀胱肌肉自行不正常收縮的症狀,在台灣的盛行率為17%至28%,女性略多於男性,季節交替時會加劇,如有急尿感、急迫性尿失禁、白天排尿超過8次、晚上起床排尿超過2次等,要特別注意。34歲金融從業人員許小姐,從學生時期就比別人常跑廁所,才剛解完尿不到半小時,就覺得膀胱又漲滿而緊繃,最近半夜被尿意驚醒高達2至3次,連帶影響白天的精神狀態,檢查發現是間質性膀胱炎合併膀胱過動症。71歲李先生有攝護腺肥大病史,為改善排尿無力、餘尿不盡,服用藥物治療數年,但近1至2個月發現尿意來得又急又猛,好幾次趕到廁所都險些漏出尿來,一查才發現是攝護腺肥大合併膀胱過動症。膀胱過動症狀有哪些?該如何治療或改善?書田診所泌尿科主任醫師張雲筑表示,常見膀胱過動症狀,包含急迫性尿失禁,白天排尿超過8次,晚上起床排尿超過2次等。近期門診患者增加2成,因為氣溫忽冷忽熱,會造成交感神經與副交感神經難以穩定運作,血管、膀胱、骨盆底肌肉收縮等,都可能會加重頻尿或急尿等膀胱過動的症狀。膀胱過動症可能是單獨存在的下泌尿道刺激性症狀,但也常合併出現於有尿路感染、攝護腺肥大、尿路結石、糖尿病、間質性膀胱炎、神經病變等患者身上,生活習慣的調整相當重要,建議減少咖啡、茶、辛辣食物等刺激性飲食,並戒菸、適量攝取水分等;正規治療則包含藥物,物理治療或手術治療等。那些人容易得到膀胱過動症?●40歲以上的女性。●自然產生過2胎以上的婦女。●肥胖者。●患有泌尿道感染的人。●糖尿病患●攝護腺肥大患者。●飲酒習慣的人。資料來源:元氣百科 膀胱過動症責任編輯:吳依凡

-

![]()

2024-04-24 醫療.皮膚

罹患水痘埋下疼痛炸彈 跟著林鉅勝醫師、淑芳阿姨預防帶狀疱疹

許多人年幼時都有罹患水痘的經驗,但卻不清楚儘管水痘痊癒了,致病的水痘-帶狀疱疹病毒可能不會消失,而會潛伏於脊髓背根神經節中,當人體免疫力變差時便再次活化,引發帶狀疱疹。在台灣,每三人中就有一人會在一生中發生帶狀疱疹¹,如火灼燒般的疼痛還可能痛達數個月、甚至數年²。國民阿嬤淑芳阿姨也表示:「聽身邊的朋友說,皮蛇纏身痛到快崩潰,不痛不知道,但一旦發作了,那種疼痛可是這輩子都不想再想起。」水痘紅疹消退以後病毒卻可能不會消失 病毒再活化、引起帶狀疱疹 強烈疼痛感恐達數年林鉅勝主任說明,台灣民眾在一生中發生帶狀疱疹的機率約為32.2%,帶狀疱疹急性期症狀含紅疹、水泡、疼痛等¹,曾有病人形容,只要觸碰皮膚就會劇痛,僅是穿衣服蓋著就感覺到強烈不適,讓自己不管站或坐都相當難熬。林鉅勝主任進一步指出,帶狀疱疹並不是大家想像中的「痛完就好了」,事實上帶狀疱疹除了急性期的疼痛以外,還可能發生帶狀疱疹後神經痛,部分患者的痛感可能長達3個月以上²,曾經有年長病患疼痛超過1年,不僅身體非常不舒服,心理也形成巨大壓力,其生活品質更是劇烈下降³。守護自己與家人健康 提前預防帶狀疱疹、維持良好生活型態林鉅勝主任指出,帶狀疱疹引發的疼痛容易影響白天與夜晚生活,白天時上班族難以好好工作,年長者也難外出社交與運動;晚上則常常痛到影響睡眠,讓早上精神不佳,形成負面循環³′⁴′⁵。目前對於急性帶狀疱疹可用抗病毒藥物、類固醇、止痛藥等來治療及緩解,針對疱疹後神經痛則需要靠辣椒素或是抗癲癇藥等來舒緩⁶,但緩解程度相當有限,研究顯示只有14%的年長帶狀疱疹後神經痛病患對治療感到滿意⁷。「面對帶狀疱疹,謹記預防勝於治療的原則」,林鉅勝主任提醒:「維持對水痘-帶狀疱疹病毒的免疫力,是避免皮蛇危機的重要關鍵,除了保持規律作息、攝取充足營養⁸、減少壓力⁹以外,民眾也可向醫師諮詢是否適合施打帶狀疱疹疫苗²,主動出擊才能守護自己的健康。」「為了自己好,也為了避免造成別人的負擔,及早來預防、及時做好疾病管理,這件事是我最重視的!特別是年紀較長的族群²,免疫力持續變差,更是要特別小心。」長期身處於影劇圈、需要面對高密度、高強度拍攝工作的淑芳阿姨也鼓勵:「不管我們幾歲,都要自己好好的愛自己,或是主動關心家人的健康,透過養成良好生活習慣、施打疫苗²等等,全家齊心打擊帶狀疱疹威脅!」點擊下方連結,聽聽淑芳阿姨怎麼迎戰帶狀疱疹威脅。https://www.youtube.com/watch?v=0lVIZE-cMx8 NP-TW-HZU-ADVR-240002 | Date of preparation: Feb 2024 更多疾病相關資訊,請諮詢專業醫護人員The content is intended for Taiwanese.¹ Pamphlet on Vaccine Prevention and Treatment of Postherpetic Neuralgia;2023;1-28² Harpaz R;MMWR;2008;57;1-30³ Lukas K;Zeitschrift für Gesundheitswissenschaften;2012;20;441-451⁴ Matthews S;Open forum infectious diseases;2019;6;ofz007⁵ Curran D;Infectious Diseases and Therapy;2022;11;2265–2277⁶ Saguil A, et al. Am Fam Physician. 2017;96(10):656-663.⁷ Johnson RW, et al. BMC Med. 2010;8:37.⁸ Chen JY, et al. Popul Health Manag. 2012;15(6):391-7.⁹ Schmidt SAJ, et al. Br J Dermatol. 2021;185(1):130-138.

-

![]()

2024-04-18 養生.聰明飲食

菇類買回家放冰箱就好?專家教「6種菇挑選保存秘訣」更耐放 ,金針菇包裝冒1情況別買

你是不是買了菇菇回家但不知道怎麼保存,每次都是放進塑膠袋或保鮮盒裡面就冰到冰箱呢?其實不同的菇菇有不同的保存技巧,農業部一次告訴你香菇、金針菇、杏鮑菇、木耳、秀珍菇、洋菇的保存挑選方式!1、香菇.保存:清除香菇表面水分並放置於4°C 冰箱中,可以擦手紙包覆菇體,並避免塑膠袋沾附於菇體表面,約可保存7-10天。.挑選:菇體圓整、菇傘肥厚、菇傘表面可見絨毛。若表面已無法看見絨毛,表示菇體水分較高,因此要注意保鮮;此外,菇柄處若經修剪可能會有褐變現象,此時可將褐變處切除即可。2、金針菇.保存:由於屬於低溫栽培,因此若是購買袋裝金針菇,只要將其放置於4°C冰箱中即可。.挑選:菇體白淨、菌傘無異色凹陷。若金針菇包裝出現破裂,則會有外包裝腫脹之情形,購買時應避免此種情形。3、木耳.保存:如果是以紙盒包裝,在冰箱中的保存時間可以長達1個月。如果買到泡水木耳可以放在通風處風乾半天左右,等水分乾一點再放入冰箱冷藏。.挑選:正常的木耳可以分成背面和腹面,背面在通風良好的情況下,可以看到密生的短絨毛,腹面則在25°C的溫度下,會呈現暗紅色。在夏天超過28°C以上的木耳,耳片較薄,顏色也較淺,呈淡橘色。4、秀珍菇.保存:能以報紙或廚房紙巾先包裹住菇體,再以保鮮膜或塑膠袋封存置入冰箱,可避免生成游離態水,減少細菌孳生。.挑選:色澤未變黃、菇柄橫切面邊緣整齊、菇柄及斷面色澤均勻潔白。菇體有黃變者則屬劣變,菇體表面沾染異色雜菌亦屬劣質品。 5、洋菇.保存:冷藏:如果將菇體表面以紙巾擦乾,並置於紙袋中吸附菇體散發的水蒸氣,洋菇可在冰箱冷藏中為期七天左右的保鮮期冷凍:洋菇可以在殺青後冷凍或直接冷凍,約可維持數個月的保鮮期。.挑選:外觀完整、無變形、無褐化傷痕、無異味。雖然洋菇為少數可以生食的菇類,但因栽培過程中,會接觸到自然環境中的微生物,建議消費者還是經過清洗或殺青後再食用。6、杏鮑菇.保存:冷藏保存,不建議在冰箱時間超過2週,但如果已有黏液或變黃,建議就不要食用了。.挑選:外觀完整、大小適中(約10-15公分長度)、菇柄肥厚具乳白色、輕輕按壓起來有彈性、無酸敗味而有菇類的清香。不要購買水浸狀的杏鮑菇。 責任編輯:陳學梅

-

![]()

2024-04-16 養生.聰明飲食

膳食纖維為何重要?攝取不足會如何?每天應該吃多少?水溶及非水溶有何差異?

我們都知道攝取足夠的膳食纖維(Dietary Fiber)可以促進消化健康,有助於體重管理,降低心臟病的風險,並有助於調節血糖濃度,甚至近期一項研究發現,每日補充纖維可以改善60歲以上老年人的大腦功能。但你知道大多數人其實沒有攝取足夠的纖維量嗎?什麼是膳食纖維?纖維是植物中的一種物質,膳食纖維則是你吃的那種。膳食纖維有多種形式,每種形式都在支持健康方面發揮作用。膳食纖維的良好來源包括:.全穀類.堅果和種子.水果和蔬菜可溶性纖維與非水溶性纖維有何差異?一般來說,最為人熟知的膳食纖維分別是可溶性纖維(Soluble Fiber)及非水溶性纖維(Insoluble Fiber)。燕麥、豆類和水果中含有可溶性纖維,可溶於水形成凝膠狀物質,有助於調節血糖濃度和降低膽固醇。另一方面,非水溶性纖維存在於蔬菜、堅果、種子和全穀物中,可以增加糞便體積,有助於預防便秘。膳食纖維還包括抗性澱粉,它相對不易消化,存在於香蕉、豆類和馬鈴薯等冷卻的澱粉類食物中,在健康的腸道中發揮關鍵作用。事實上,不同膳食纖維之間是必不可少且相互關聯的,因此刻意強調不同膳食纖維種類可能是多餘的,最好的方式讓人們混吃不同類型的纖維食物。 膳食纖維攝取不足會如何?首先,判斷你是否攝取足夠膳食纖維的主要方法是每天排便一次或兩次,而在排便時能否舒適、快速、不費力地排出。其次,你的糞便的樣子也是觀察的重點。它們應該很容易折斷,更像是一根長而光滑、形狀良好的香腸,而不是顆粒或糊狀。 第三條線索來自你整體的健康狀況。你的腸道對心理健康和免疫系統扮演重要的角色,因此情緒低落或容易感染任何細菌等情況,可能是你的腸道健康需要一些幫助的微妙跡象。為什麼膳食纖維重要?多數人未攝取足夠的纖維,這種飲食狀況可能導致相反的結果。雖然很大一部分人每天都患有便秘,但還有一大群人經常腹瀉,他們沒有意識到這通常是由富含肉類和超加工食品的低纖維飲食引起的。對健康的長期影響可能更廣泛。2019年發表在《刺胳針》(The Lancet)的一項研究顯示,與攝取量較少者相比,每天攝取25至29克膳食纖維的人其全因和心血管相關死亡率減少了15%至30%。另外,他們罹患冠心病、中風、第二型糖尿病和大腸癌的機率也降低了16%至24%。與蛋白質、脂肪和碳水化合物不同,我們的身體缺乏分解纖維食物的酵素。因此,你的胃對於體積大、能量較低的高纖維膳食,需要更長的時間才能消化及吸收,這有助於保持血糖穩定,也能促進飽足感。 纖維也有助清除體內多餘廢物,因為在身體使用完所需物質後,這些廢物會被放回腸道中釋放。如果你的腸道中有大量纖維,它在通過時會帶走一些可能積聚並有害的物質,如膽固醇、雌激素和其他賀爾蒙,以及酒精分解產生的毒素。每天應該攝取多少膳食纖維?根據美國農業部《2020-2025 年美國人飲食指南》建議,50歲以下的女性應該每天攝取25至28克纖維,50歲以下的男性每天應攝取31至34克纖維,51歲以上的女性每天應攝取22克纖維,51歲及以上的男性每天應攝取28克。 .50歲以下女性:每天25至28克。 .50歲以下男性:每天31至34克。 .51歲以上女性:每天22克。 .51歲以上男性:每天28克。根據美國家庭醫師學會建議,增加纖維攝取量時,一定要循序漸進,並補充大量液體。由於當膳食纖維通過消化道時,它類似於海綿需要水才能順利通過。如果你攝取的膳食纖維多於平常的攝取量,但水分不足,你可能會感到噁心或便秘。此外,在你購買纖維補充劑之前,可能需考慮纖維補充劑和富含纖維的食物可能不會帶來相同的好處,例如飽足感。如果你未達成每日建議攝取的纖維量,那麼其他必需營養素的攝取量也可能同樣不足。換言之,你的纖維攝取量是衡量整體飲食品質的良好指標。嘗試透過未精製的食物來達到你的纖維目標,這樣也可以獲得它們提供的所有其他好處。【資料來源】.You probably aren’t getting enough fibre – here’s how to up your intake.Medline Plus: Dietary Fiber.American Academy of Family Physicians: "Fiber: How to increase the amount in your diet.Cleveland Clinic: How Much Fiber You Need and Why It Matters

-

![]()

2024-04-14 養生.保健食品瘋

天底下根本就不應存在保健食品!為何前衛生署副署長李龍騰這麼說?

我在2024-3-28發表紅麴保健品→腎衰竭、死亡,8年前就警告,之後有許多讀者來討論,其中以Elliot提供了最多寶貴的資訊。他前天(2024-4-9)的留言是:日本國內正在激烈辯論的議題,功效宣稱的合理性與客觀性、市售機能性表示食品/健康食品是否與功效宣稱般加註警示標語。日本消保會調查報告裡提出市售健康食品上架前必須提出過剩攝取與長期攝取的日本人“人體臨床試驗“之安全性報告,作為健康食品標示宣稱法規的制度改善方案。Japan’s CAA urges Food with Function Claims businesses to declare health hazards、Kobayashi Pharma scandal reignites debate on ‘functional food’ labels | The Japan Times*Consumer Affairs Agency (CAA) = 消費者庁 = 消費者保護會*Foods with Function Claims (FFC) = 機能性表示食品 = 小綠人健康食品引述李龍騰醫師:「我認為,天底下根本就不應存在『保健食品』或『健康食品』這類詞彙!顧名思義,食品就是食品,是為了供應人類每日所需各種蛋白質、脂肪、維生素等營養,吃它們是為了讓我們維持必要生理機能生存下去,絕對不是為了治療疾病。生病了就是應該看醫師,並遵循醫囑用藥,而不是猛吞各種利用人工合成、又添加了各種賦形劑(讓食物成為錠劑、膠囊等形狀)等各種額外成分的保健食品……」不少人誤信保健食品是藥性相對溫和的「藥」,以致有病不看醫師,或者用藥之外,又將保健食品作為多多益善的「食補」來源,這些錯誤迷思不知害死多少人。留言裡所提到的「日本國內正在激烈辯論的議題」指的是一篇2024-4-2發表在NutraIngredients-Asia的文章Red yeast rice saga: Japan authority urges all FFC businesses to declare health hazards(紅麴歷險記:日本當局敦促所有FFC企業申報健康危害)。NutraIngredients是一家專門在報導和分析保健品的媒體,也就是說,它是保健品行業的夥伴。所以,由它來報導不利於保健品行業的新聞,就更凸顯了這個行業對民眾健康的深切危害。留言裡所提到的「引述李龍騰醫師」指的是一篇大前天(2024-4-8)發表在《新新聞》的文章小林製藥紅麴案當頭棒喝!保健食品「越吃越補」迷思 小心燒錢又傷身。文章的第一段是:前衛生署長、台大醫院家醫科兼任主治醫師李龍騰接受《風傳媒》訪問時直接了當地說:「我認為,天底下根本就不應存在『保健食品』……」這篇文章的摘要是:紅麴製成的食品、保健食品被認為有助降低血脂與膽固醇,近年紅透半邊天。不料日本小林製藥生產的紅麴原料卻被驗出青黴菌類的軟毛青黴酸(puberulic acid),且疑似因此造成5人死亡、百餘人住院,其中多人因腎功能異常洗腎。由於相關原料也有輸台,且國內已有疑似個案通報,導致人心惶惶。更甚者,依法食品不得宣稱療效,但不少人誤信保健食品是藥性相對溫和的「藥」,以致有病不看醫師,或者用藥之外,又將保健食品作為多多益善的「食補」來源,這些錯誤迷思不知害死多少人。是的,我們的政府,不管是台灣、日本或美國,都是在幫助,甚至鼓勵保健品業者從事「不知害死多少人」的勾當。那些慫恿民眾服用保健品,甚至親自販賣保健品的醫師,請捫心自問,醫德何在。後記:Elliot留言:補上內文 “Kobayashi Pharma scandal reignites debate on ‘functional food’ labels | The Japan Times". 之連結,先前留言時漏掉。日本媒體對此機能性表示食品重新審視之報導與辯論不少,英語、華語編譯報導較少。紅麴事件後,韓國媒體則是針對其相似的“건강기능식품(健康機能食品)”審查制度進行探討審視,中國媒體至今倒是尚未見到對蓝帽子保健食品(国食健字)檢討的聲音。原文:紅麴歷險記+天底下根本就不應存在保健食品責任編輯:辜子桓

-

![]()

2024-04-13 醫聲.癌症防治

凱特王妃罹癌震驚各界,世界研究指出罹癌青壯年近30年增79%!了解什麼是預防性化療

英國凱特王妃2024年3月發布影片宣布罹癌,表示在先前腹部手術後的檢測發現癌症,醫療團隊建議進行「預防性化療」,她也正在該治療的早期階段,但並未進一步透露治療細節。尤其她年僅四十二歲,癌症患者雖大多為年長者,但近期研究發現,全球未滿50歲罹癌的病例,近30年來激增約八成。學者對此趨勢原因未有定論,從菸酒、肥胖到加工食品都有嫌疑。多留意身體警訊、及早篩檢為對抗青壯年罹癌的可行方式。凱特王妃治療團隊所指的預防性化療是指什麼?在癌症治療中扮演何種功能?未滿50歲癌症死亡數 增近28%法新社報導,英國醫學期刊「腫瘤學」去年刊登的一項大型研究發現,1990年~2019年間,全球每年未滿50歲確診29種常見癌症任一種的患者總數,大增將近八成,原因無人能確定。這項全球性研究發現,1990年,全球不滿五十歲的癌症確診病例為182萬例,到了2019年增加到326萬例,增幅達79%。研究人員還預測在這個十年結束前,未滿五十歲的癌症新病例數還會再增加三成,經濟富裕國家將尤為顯著。青壯年罹癌人數增加,和全球人口增長有關。不過,過去半世紀各年齡罹癌者存活率已幾乎翻倍,但未滿五十歲癌症死者數在過去30年來卻仍增加近28%。英國伯明罕大學癌症學者西瓦庫瑪說,罹癌青壯年增加的趨勢可謂一種「流行病」。自從凱特王妃2024年一月歷經腹部手術、3月22日宣布罹癌後,西瓦庫瑪等醫師均發聲,指出在診間看到的青壯年癌症病患越來越多。乳癌最常見 消化道癌症受關注青壯年癌症患者中,乳癌最為常見,但研究人員特別憂心結腸癌、胰臟癌、肝癌、食道癌等消化道相關癌症。美國癌症學會指出,以未滿五十歲的美國男性癌逝者來說,結腸癌如今是頭號殺手,在女性癌逝者中也僅次於乳癌。參演漫威超級英雄電影「黑豹」的影星查維克博斯曼二○二○年就是因結腸癌病逝,年僅四十三歲。台灣常將發生在結腸、直腸的惡性腫瘤通稱大腸癌。針對青壯年癌症病例增加,西瓦庫瑪坦言尚未有證據能確定其原因,可能是多項因素綜合導致。英國貝爾法斯特女王大學癌症流行病學教授柯爾曼說,潛在解釋有二:★其一,當前四十幾歲青壯年比上一輩更早暴露於菸、酒、肥胖等致癌因子。她指出,流行病式的肥胖問題直到1980年代才開始。西瓦庫瑪也認為,肥胖起碼是部分原因,但有些青壯年患者既非肥胖,也沒有遺傳具罹癌風險的基因。★其二,青壯年面臨與以往不同的問題,疑似禍首包括若干化學物、新藥物甚至塑膠微粒,但未獲證實。★也有人歸咎於高度加工食品,但亦無足夠資料佐證。★另有理論指向食物會改變腸道微生物群,但柯爾曼的研究雖顯示癌症會改變微生物群,卻難定論微生物群的改變會致癌。開設年輕癌症病患特別門診的伯明罕大學教授貝格斯說,青壯年罹癌數增加的原因不少,包括醫界越來越善於在早期發現癌症;年輕人對自身健康的覺察度也比上一輩敏銳,更願意在相關症狀剛出現時就尋求幫助。英國觀察家報引述貝格斯指出,其他因素還有部分癌症風險因子可能透過家族基因遺傳;隨著帶有癌症風險基因的人比以往壽命更長且能生育更多小孩,這類基因於是在人口中累加。年輕人罹癌 化療劑量耐受度高為了應對青壯年結腸直腸癌病患數增加,美國2021年將建議篩檢年齡下修到45歲。好消息是,年輕罹癌者對化療劑量的耐受度比年長患者高,可用更強效治療方式。英國華威大學醫學教授楊恩說,較年輕罹癌者存活率一般較高;像凱特這樣手術中意外發現癌症,多半是還沒有明顯症狀的早期癌症,化療更有效。學者希望凱特的經驗能提醒民眾,一旦察覺任何身體異狀就應諮詢醫師。西瓦庫瑪說,人們對自己身體狀況多半有自知之明,「如果你真的覺得哪裡不對勁,不要拖延,就去做檢查」。預防性化療不等於預防癌症澳洲非營利媒體網站「對話」解釋,預防性化療不等於預防癌症。在癌症治療上,「預防」指涉在癌症移除後,透過化療來防止癌症復發。要真正預防癌症,專家建議可就飲食、運動、防曬等方面的生活型態進行調整。另外,一種荷爾蒙療法藥物「泰莫西芬」可用來降低部分乳癌高風險患者罹癌風險,阿斯匹靈則可以用於腸癌等癌症的高風險患者。放射線治療 局部移除癌細胞癌症發生後,如果癌細胞限於身體局部,而未發現轉移到遠處部位的證據,手術、放射治療等局部治療能移除所有癌細胞。但如果癌症已擴散到身體各處才診斷出來,醫師會使用化療(抗癌藥物)、荷爾蒙或免疫治療等療法,循環至身體各處發揮作用。化療也可在手術或放射治療前後使用,來防止原發癌復發。雖然手術可能已治好癌症,但部分案例中,難以偵測的微小細胞可能已擴散至血管,被帶到體內遠處的部位,這將導致癌症在數個月或數年後復發。在臨床試驗中,研究人員比較只接受手術的癌症患者以及手術後再接受追加化療的患者,發現後續化療能防止癌症復發,延長患者壽命。化療副作用 造血功能暫受損許多化療藥物是透過擾亂癌細胞中心的遺傳物質DNA來阻止其分裂;為了增加效果,在身體不同部位生效的多種藥物會混合使用。不過化療不只針對癌細胞作用,也會殺死分裂中的正常細胞,但由於癌症病灶裡分裂中細胞的占比較高,每次化療殺死的癌細胞比率會高於正常細胞。化療通常每隔3-4周進行一次,正常細胞可在間隔時間恢復。化療副作用通常可逆轉,且常發生在細胞汰換率較高的部位。例如血細胞的製造會暫時被打亂;如果白血球數量低,感染風險會增加。化療用的特定藥物也可能導致手腳麻木等。預防性化療是在局部手術後,沒有癌症殘留的證據後開始實施,因此患者通常可在化療結束後數周內恢復正常活動。責任編輯:吳依凡

-

![]()

2024-04-12 養生.聰明飲食

膠原蛋白是什麼?該補充膠原蛋白嗎?營養師提醒搭配「1物」一起吃更有效

膠原蛋白是人體內含量最高的蛋白質,佔體內總蛋白量的25%以上,並且廣泛分布在身體各處,像是皮膚、軟骨、韌帶、肌腱、眼角膜、血管壁和內臟器官等地方都有它的蹤跡。膠原蛋白的-組成及構造它是種纖維狀的含醣蛋白,基本構造為3條多肽鏈纏繞成的三股螺旋蛋白分子,其中每條多肽鏈約含1000個胺基酸,裡面主要的胺基酸有甘胺酸(Glycine)、脯胺酸(Proline)、羥脯胺酸( Hydroxyproline)及羥離胺酸(Hydroxylysine)。這些膠原蛋白分子會再連接成更大的結構,來發揮它的功能。膠原蛋白纖維目前已發現的膠原蛋白至少分為28型,不同類型的膠原蛋白,在構造和功能上也會不同。其中比較常被討論的是第一型與第二型。第一型膠原蛋白是體內含量最多的類型,也是皮膚裡主要的膠原蛋白,第二型膠原蛋白則常見於軟骨中。生理功能不同類型的膠原蛋白可以提供不同的生理功能,讓我們舉幾個例子作描述:它是細胞間質的重要成分,細胞間質是細胞與細胞間的空隙,分為纖維基質和流體基質兩大部分,而膠原蛋白是纖維基質的一員,可以作為細胞粘附蛋白(Cell Adhesion Proteins),將細胞連接起來,也可以提供結構及支撐的功能。在皮膚中可以支撐皮膚細胞,讓表面不塌陷,也可以和彈性纖維一起維持皮膚彈性。主要存在於結締組織中,具有支撐及保護內臟的功能。在器官裡有個構造叫基底膜,它是結締組織的一部分,通常位於體腔或器官表面(在上皮組織的下一層),這個構造可以用來將上皮組織固定在結締組織上,也可以做為機械屏障,保護器官,而膠原蛋白就是基底膜的組成物質之一。皮膚組織分層膠原蛋白纖維的機械性質可以提供組織所需要的張力和強度,抵抗外來壓力。這些特性讓韌帶、肌腱在伸張的時候不易斷裂,使血管壁具有彈性,也幫助軟骨承受身體壓力。具有幫助傷口癒合與組織修復的功能,協助凝血等作用。能透過受體執行調節細胞生長、分化、遷移之功能。膠原蛋白的補充 由上述的內容我們大致了解膠原蛋白在人體中扮演的功能及角色。不過隨著年紀增長,受外在破壞因子及內在代謝因素影響,使膠原蛋白因合成趨緩、分子變得破碎且分解的速度提高而逐漸流失,接著影響部分生理功能並反應在外表上。因此,為了保留更多體內的膠原蛋白,有人會好奇是否該使用膠原蛋白補充品呢?在回答這個問題前,我們可以先來討論膠原蛋白的合成。蛋白質是由許多胺基酸所組成的,而胺基酸又有分必須胺基酸跟非必須胺基酸,其中必須胺基酸人體無法自行合成,需不斷透過飲食補充才能滿足身體需要,非必須胺基酸為可以由人體自行合成的胺基酸。構成膠原蛋白的3個主要胺基酸(甘胺酸、脯胺酸和羥脯胺酸)皆為非必須胺基酸,也就是說如果能均衡飲食,維持良好的生活習慣,也許就能獲得足夠的原料來合成膠原蛋白!那為什麼要補充膠原蛋白呢?是為了直接提供身體合成膠原蛋白所需的原料,提升合成機率!透過飲食吃下的膠原蛋白,實際上並不是直接轉變成我們體內的膠原蛋白,它會先經由消化道分解,再以小分子胜肽(二胜肽、三胜肽等)或胺基酸的形式吸收進入體內,接著這些分子會循環到身體各處,有可能到皮膚或軟骨等處合成膠原蛋白(由纖維母細胞合成),也可能到體內各地修補受損組織,或作為合成其他物質的原料。其中,膠原蛋白小分子二胜肽Pro-Hyp(PO)具有刺激纖維母細胞表現的作用,可以促進玻尿酸合成。因此,吃膠原蛋白除了提供身體充足的合成原料、還能刺激纖維母細胞表現,這時候吃進來的「膠原蛋白分子大小」就是一大重點。除了補充膠原蛋白,透過一些生活及飲食習慣的調整,也可以減緩膠原蛋白的損失,如:作息規律改善新陳代謝、做好防曬降低紫外線威脅等;在飲食上可以選擇含抗氧化物的食物(如:穀胱甘肽、維生素C、維生素E及β-胡蘿蔔素等),保護膠原蛋白不被破壞。其中,維生素C還具有促進膠原蛋白合成的功能。膠原蛋白合成的關鍵 – 維生素C維生素C參與合成膠原蛋白的關鍵步驟,是離胺酸羥化成羥離胺酸反應的重要輔酶,要是體內維生素C不夠,降低反應進行的話,就會影響到膠原蛋白的合成。因此,希望膠原蛋白可以順利生成的話,適量補充維生素C顯得格外重要喔!即使人體可自行合成膠原蛋白,但會受到年齡、體質及環境影響,導致透過一般飲食獲得膠原蛋白的速度,也許比不上它流失的速度,所以直接補充膠原蛋白也是選擇之一,但考量個人體質、補充的膠原蛋白品質等各種因素影響,產生的效果因人而異,因此要不要額外補充膠原蛋白,可以依照個人需求,仔細評估後再決定。延伸閱讀:.咖啡會加速鈣質流失?紅茶、牛奶能預防骨鬆?做好6件事趁早存骨本.降低血脂、降膽固醇、延緩血糖上升...膳食纖維5好處一次看!.糖尿病怎麼有效控糖?專家曝扭轉關鍵時刻,「3撇步+9種食物」幫你控制血糖本文為《PrimePlus健康設計家》授權刊登,未經同意禁止轉載 責任編輯:陳學梅

-

![]()

2024-04-12 焦點.元氣新聞

已逝齊邦媛「一創舉」讓所有生者驚嘆、感懷:「是您像春風讓我們溫暖!」

台大外文系名譽教授齊邦媛於3月28日凌晨辭世,享嵩壽101歲。今天聯合報頭版、中國時報頭版刊登一則署名「羅齊邦媛」的廣告,她向社會大眾優雅告別,「再次感謝所有一切賜予我的溫暖」。作家顏擇雅、馬世芳和韓良憶等,皆在臉書也表達對齊邦媛的感謝。顏擇雅說,看來是生前交辦事項,「讓所有生者都覺得好溫暖。」齊邦媛過世後買報紙頭版廣告謝大家今天齊邦媛於聯合報與中國時報頭版報頭刊出的廣告,內容寫著:「所信的道我已守住了,當跑的路我已跑盡了。感謝百載護我愛我的親人好友,感謝長庚養生文化村予我20載的靜謐寫作暨悠然養生境界。感謝長庚醫療系統20載予我的醫護暨健康。再次感謝所有一切賜予我的溫暖。羅齊邦媛」。過世後買報紙頭版廣告謝大家 讓所有生者覺得溫暖作家顏擇雅在臉書表示:「齊邦媛過世後買報紙頭版廣告,謝謝大家,還簽名。看來是生前交辦的事項。」她也說:「我想不到前例,覺得她好有創意,好有自己風格。讓所有生者都覺得好溫暖。」韓良憶則說:「感覺一陣最溫柔的春風,拂上心坎。」馬世芳說:「我們才要謝謝齊姑姑。」 齊邦媛過世之後,許多故舊與後輩紛紛寫下對「齊老師」的紀念與追思,作家袁瓊瓊日前在臉書專頁提到「這輩子絕無僅有,跟齊邦媛老師唯一的一次交集。」齊老師曾經給她兩件忠告,分別是走路和寫小說,但她很慚愧,都沒照著做。袁瓊瓊寫道,當時齊那媛可能七十多歲,說每天都要走上一小時。瞇瞇笑著說:走路可以想好多事。「齊老師是八十歲開始寫《巨流河》的。八十歲還那麼硬朗,跟她喜歡走路一定有關係。我別的學不來,至少要開始走路。齊老師說了:「每天走,慢慢身體就好了。」她說:「我要相信齊老師。」齊邦媛生前表示「別為我舉辦追思會」齊邦媛80歲時住進養生村,完成30萬字的回憶錄「巨流河」震動華文世界。她生前曾致電記者,表示一旦自己離開這個世界,希望大家不要特別為她舉辦追思會,「我不是一個熱鬧的人,我想我應該做一個好的表率,不要叫別人拿俗套紀念我」。她還交代記者告訴親友和讀者,「我很愛大家,如果我走了,希望大家安安靜靜高高興興紀念」。蔡英文總統3月30日在臉書發文悼念齊邦媛,「台灣文學是我們的文學,巨流河的齊邦媛,是台灣永遠的齊邦媛」。謝謝齊邦媛老師,將台灣文學的湛藍與靜美,帶到世界,「她也永遠是台灣文學長河中的粼粼波光」。(責任編輯葉姿岑)

-

![]()

2024-04-08 名人.精華區

閻雲/健康女性精疲力竭的免疫細胞 有助研究乳癌

英國劍橋大學一項最新研究發現,帶有BRCA1和BRCA2基因突變的健康女性,如果乳房組織中的免疫細胞出現「精疲力竭(exhausted)」現象,免疫細胞無法清除受損的乳腺細胞,最終可能發展為乳癌。眾所周知,每人體內都有BRCA1和BRCA2基因,一旦這些基因因遺傳或其他因素而出現突變,將會增加罹患乳癌和卵巢癌的風險。劍橋大學研究團隊建置了全世界最大的人類乳腺細胞圖譜,揭開攜帶BRCA1和BRCA2基因突變健康女性早期細胞變化的神秘面紗,這些女性在外科手術之外,還有選擇其他預防性治療的可能性,成果備受矚目,研究論文2024年3月28日刊登在「Nature Genetics(自然遺傳學)」期刊。這是第一次在非癌性乳腺組織中發現如此大規模「精疲力竭」的免疫細胞,而有這種情形的免疫細胞,通常只在晚期腫瘤中發現。免疫逃脫機制 可能腫瘤早期就發生這個全新發現,顯示免疫逃脫機制可能在腫瘤發生的早期,就已在非癌組織中顯現出來,而這也使得利用現有免疫療法藥物做為早期干預手段,進而預防攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的健康女性罹患乳癌,有了更多可能性。劍橋大學研究團隊是在小鼠身上試驗這種預防方法,得到這個全新的結論,因而獲得英國癌症研究中心頒發「生物學預防獎」的肯定。如果最後證實這個方法有效,接下來將可把攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的女性列為對象,進行臨床試驗。這篇論文通訊作者、劍橋大學藥理學系暨Wellcome-MRC劍橋幹細胞研究所教授Walid Khaled就說,他們這項研究結果顯示,在攜帶BRCA1和BRCA2基因突變的女性中,免疫系統無法殺死受損的乳腺細胞,而這些乳腺細胞似乎又反過頭來全力阻止這些免疫細胞的活動。這個全新發現,將為未來的預防性治療帶來更多的可能性。一如國際知名女星安潔莉娜裘莉,選擇接受外科手術切除乳房來降低乳癌風險的例子並不多,因為這對年輕女性來說是個艱難的決定,而且會對身體形象和兩性關性都造成重大影響。降低罹患乳癌 應朝預防性干預措施目前雖已有可以克服免疫細胞功能障礙的藥物,卻只被批准使用在晚期癌症患者,因此以前沒有人真正考慮把這些藥物做為預防性治療的選項之一。如今,在了解更多乳癌的成因後,如果能及早確認有這些早期變化,就有可能進行預防性干預措施,降低罹患乳癌的風險。劍橋大學研究團隊利用從55名不同年齡層女性身上採集的健康乳腺組織樣本,對超過80萬個細胞進行分類,其中包括所有不同類型的乳腺細胞,並繪製成人類乳腺細胞圖譜,可做為其他研究人員採用的資源。這個圖譜包含有關乳癌其他危險因素的大量資料,比如身體質量指數(BMI)、更年期狀況、是否採取避孕措施以及是否飲酒等。他們發現,多種乳腺細胞類型會隨著懷孕年齡的增加而出現變化,而這些影響和其他影響的結合,會使得乳癌的整體風險增加。然而,治療乳癌的最大挑戰之一,就是它不僅僅是一種疾病,而是多種疾病的組合,許多不同遺傳變異都可能導致乳癌。但值得慶幸的是,如果能及早檢測出乳腺組織中的免疫細胞出現「精疲力竭」現象,也許就可透過各種預防性治療方式,降低乳癌的威脅。

-

![]()

2024-04-07 名人.洪惠風

洪惠風/我們控制的不是LDL 而是動脈硬化的速度

這次血脂及動脈硬化學會春季會演講,我把題目定為「我怎麼跟病人解釋高血脂治療的重要性?」。演講的重點只有兩個:「我們控制的不是LDL,而是動脈硬化的速度。」「放支架的三大時機:1.急性心臟病 2.大面積缺氧 3.用藥後仍然有症狀。」20世紀下半葉開始,血液中低密度脂蛋白LDL(俗稱壞膽固醇)的數值就被發現與心血管疾病息息相關,但我第一張圖片秀的不是LDL與疾病的關係,而是LDL與動脈硬化速度的關係。這是1998年刊登在《美國心臟病學會雜誌》(JACC)的經典圖片,縱軸是動脈硬化速度,橫軸是LDL數值。圖中密密麻麻標了很多點,每個點都代表一個研究,把許多不同研究中的血中LDL數值,跟動脈硬化的速度標上去後,就算是外行人,也很容易看到顯而易見的結論,就是LDL越高,動脈硬化的速度就越快,LDL越低,動脈硬化的速度就越慢,而且還成線性關係。之後更多新的研究產生的新數值加上去後,答案還是一模一樣。血管壁像是年輪,一天一天、一年一年都在逐漸變厚,從十幾歲開始,逐漸長成大樹,有人快、有人慢,因為LDL與動脈硬化的速度線性相關,降低LDL,就可以減緩動脈硬化速度;所以「我們控制的不是LDL,而是動脈硬化的速度。」至於放支架的三大時機是怎麼一回事呢?近年全世界冠心病治療指引大同小異,都說血管不是塞到大於70%就要放支架,而是建議只有出現三種狀況:1.急性心臟病 2.大面積缺氧 3.用藥後仍然有症狀時,才要支架或開刀。2020年初COVID剛開始時,美國裝支架的病人數突然下降了38%,有人歸因於COVID,但疫情剛開始時美國人根本毫不在意,甚至戴口罩還會被嘲笑,那怎麼會跟它有關?有沒有其他的解釋呢?追溯歷史,美國心導管的數量也曾有一次突然減少約40%,幅度與速度跟這次都很類似,所以也許這兩次是類似的事件?2007年3月時,美國心臟學會年會中發表了一篇轟動全世界,佔據許多頭版版面叫做COURAGE的研究(自由時報2007年3月28日頭版是這麼寫的「心臟裝支架,不能更長壽」),那篇研究說在穩定型心絞痛的病人身上,放支架不能減少心肌梗塞、中風、與死亡,那篇研究一發表後,美國心導管數量就大幅下降。依據那次的歷史,我們可以合理懷疑,2020年初心導管數量的突然下滑,是受到另一篇新研究發表的影響?那是發表於2019年11月美國心臟學會,花費一億美金37個國家、320個導管中心、5179位缺血面積都已經達到中到大(大於10%)程度,慢性冠心症病人的研究,所有病患皆使用正規的藥物治療(幾乎每位患者都使用他汀類Statins降血脂藥物,2/3使用高劑量),實驗設計是一組只吃藥,另一組加上血管支架或開刀,追蹤時間平均超過四年。結果發現這些慢性冠心症的患者,就算已經中到大面積缺血,放支架或開刀並不能讓他們活更久,也無法預防心臟病發作,但可以減少症狀。特別強調如果最近症狀加劇,就屬於急性心臟病,不屬於此,應緊急處理。責任編輯:辜子桓

-

![]()

2024-04-07 養生.保健食品瘋

睡眠讓粒線體休息?抗氧化劑有補眠效果?教授這麼說

我在本週二、四分別發表強化粒線體運動(zone 2)?吹牛不打草稿、自然醫學博士的潛在價值。有位讀者(我太太的大學同學)就在週四晚用LINE傳來簡訊:「偽醫學真的無所不在,連如此知名正派網站也踩雷⋯⋯」他附上的一篇文章是2024-3-28發表在《大人社團》的睡眠時新陳代謝較低,可以讓粒線體休息。作者是陳俊旭。點擊打開這篇文章時會跳出一個廣告《線上直播課 更新粒線體根治慢性病 早鳥優惠 限時一堂600元 自然醫學博士陳俊旭》。事實上,在《大人社團》的臉書可以看到同一廣告,而且可以就在那裡直接報名。所以,讀者所說的「連如此知名正派網站也踩雷」顯然是因為過於天真善良而被騙了。殘酷的真相是「如此看似知名正派網站也需要養家活口」。(註:我這篇文章發表後不久,讀者林祐子在臉書留言。他附上的圖片是發布在《康健雜誌》的同一廣告,只不過多加了「跟著陳俊旭博士重拾健康人生」)我現在把這篇文章裡的兩段拷貝如下(紅色字),然後一一討論:所以,我們現在知道了,睡覺的其中一個目的,就是要降低新陳代謝,讓粒線體休息,就好像讓鍋爐可以歇會兒,不要一直工作。晚上睡覺時,粒線體不用忙於產生能量,同時還可透過褪黑激素和谷胱乾肽來中和白天所產生的活性氧自由基,等到早上醒來,把自由基清理乾淨了,也就精神百倍了。(註:谷胱乾肽?)我自己從青春期開始,就常常覺得睡眠不足,一天要9個小時才夠,但從40歲左右開始,我發現睡前補充2 ∼ 3克維生素C粉, 就不需要那麼多睡眠。我的感覺是,維生素C會提高我睡覺時的修復效率,事實證明也是如此。最近我更進一步發現,使用褪黑激素和谷胱甘肽前驅物,讓粒線體的自由基保持在合理的範圍內,早上醒來可以馬上起床,完全不會想賴床,感覺身體的氧化壓力已經下降。所以,從粒線體的角度來看,抗氧化劑有補眠的效果,簡單來說,對睡眠時間需求越多的人,越需要補充抗氧化劑。有關「維生素C會提高我睡覺時的修復效率,事實證明也是如此」,請問,是什麼事實證明?我想大多數人應該都知道「維他命C萬靈丹」是Linus Pauling博士創造出來的。他更是在1973年創立了Linus Pauling Institute(萊納斯坡林研究所),而目的就是要證明維他命C可以治百病。這個研究所的網站有一個專講維他命C的網頁,而裡面列舉了所有有關維他命C的功效,可是,它卻沒有提起sleep(睡眠)這個字。我用vitamin c和sleep在公共醫學圖書館PubMed搜索,也搜不到任何臨床研究。所以,請問,事實證明在哪裡?有關「最近我更進一步發現,使用褪黑激素和谷胱甘肽前驅物,讓粒線體的自由基保持在合理的範圍內」,請問,是怎麼發現的?有做實驗嗎?有測量粒線體的自由基水平嗎?有關褪黑激素,請看我在2018年發表的褪黑激素奇蹟療法:「也就是說,褪黑激素似乎是什麼病都能治,但似乎又是什麼病都不能治。一切都是似有若無,捉摸不定。」美國的國家補充和綜合健康中心(National Center for Complementary and Integrative Health)有發表Melatonin: What You Need To Know(褪黑激素:你需要知道的):「根據美國睡眠醫學會 (2017) 和美國醫師學會 (2016) 的實踐指南,沒有足夠有力的證據證明褪黑激素補充劑治療慢性失眠的有效性或安全性來推薦其使用。美國醫師學會指引強烈建議使用失眠認知行為療法(CBT-I)作為失眠的初始治療方法。」有關谷胱甘肽,請看我在2020年發表的穀胱甘胺酸、乙醯半胱胺酸,瑕疵資訊:「至於讀者William Chen所問的《我們真的需要「補充」GSH嗎?》,答案是不需要,因為GSH本來就是我們身體自己會合成的。如果真的有所謂的《GSH缺乏症》,那也就需要注射GSH,而不是口服。」【註:GSH是Glutathione(穀胱甘胺酸,穀胱甘肽)】我用Glutathione和sleep在公共醫學圖書館PubMed搜索,也搜不到任何臨床研究。所以,請問,事實證明在哪裡?有關這篇文章的作者,我曾多次指出他的言論往往是與科學證據不符,請看:武靴葉能重建胰臟機能?納豆防心臟病/中風?花旗參治糖尿病的真相膽固醇迷思與反迷思酸鹼騙局被戳破,但又進階了維他命C預防主動脈剝離的胡扯我在週四發表的自然醫學博士的潛在價值有這麼說:「套句Quackwatch 版主Stephen Barrett醫生的話:『自然醫學博士這個文憑有個潛在的價值- 它是一個可靠的信號,表明不應向該人士諮詢建議。』」註:我發表過幾十篇關於睡眠問題的文章,例如:GABA補充劑能助眠嗎,有副作用嗎。我也發表過幾十篇關於自由基和抗氧化劑的文章,例如:自由基有害?運動有害?下集,完全免費諮詢。原文:睡眠讓粒線體休息?責任編輯:辜子桓

-

![]()

2024-04-05 醫聲.健保改革

4月1日健保調整藥價後,對民眾的衝擊有哪些?如何因應這波換藥潮?

健保署2024年最新藥價已於4月1日實施,主要衝擊慢性病族群,集中在這3類患者衛福部健保署公告2024年最新藥價於4日1日實施,藥價調整後,民眾憂心醫療院所出現換藥潮。社區醫院協會理事長朱益宏表示,健保調整藥價後,醫療院所會與藥廠重新議價,藥廠不願意降價,醫院考量營運成本,確實可能出現一波換藥潮。藥師公會全聯會理事長黃金舜也說,此波藥價調整多屬慢性病用藥,如心臟血管、神經系統、抗感染等用藥,影響患者將達600萬人。朱益宏說,醫療院所面對健保藥價調整,考量營運成本需與藥廠重新議價,但醫院層級不同,作法也不同,醫學中心藥品用量大,藥價議價能力強,同一藥廠可以針對不同藥品價格互相搭配,如降某藥品的價格,卻提高另一藥品價格。反觀地區醫院、基層診所在藥品採購受限用量少、必須向藥廠採購達一定數量的藥品,才有議價機會。如果採購量不夠,藥廠不出貨將形同斷貨,形成另類被迫換藥潮,但地區醫院、基層診所被迫換藥,能不能真的換到又是問題,像偏遠地區醫療院所,藥廠送藥成本高,藥價不降反升,呼籲健保署多協助偏遠地區醫院順利取得應有的藥物。健保署每年調整藥價,確實造成部分藥廠不符生產成本,選擇少量生產,或離開台灣市場。基層醫療協會理事長林應然說,基層診所有時換藥考量並非藥價,而是缺藥不得不更換其他更充足又不影響治療效果的藥品,如果再持續砍藥價,缺藥潮不解決,恐影響民眾的一般用藥。藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛說,新藥價上路半年至一年後,醫療院所、藥局會與藥廠重新議價藥品,當藥價太高,為降低經營成本,轉為採購藥價低的藥品,常會出現換藥潮。一位不具名醫師表示,健保署調整藥價有利有弊,健保降低藥價支出後,省下來的錢可滿足其他病人需求,但調整藥價會壓縮藥廠獲利空間,擔心原廠藥退出市場,不利國內醫療發展,往後患者需原廠藥治療時,還須專案進口,反而可能花更多的錢,「一直壓低藥價,並非長遠之道」。每年健保藥價調整,社區藥局已有應對機制,一位不具名藥師指出,每年接近調整藥價,對降價過多藥品會暫停進貨,等待新藥價上路後,再用便宜價格進藥。「暫停進藥的作法,真的很令人痛心。」藥師說,如上月底有位民眾拿慢性處方箋,到藥局領取失智症藥物,但該款藥物藥局剛好用完,但該藥品4月後,每顆藥價調降6元,如果要幫民眾叫藥就會虧損,也只好請民眾到別家藥局領藥,健保署應想辦法解決藥價調整產生的諸多問題。健保署醫審及藥材組長黃育文說,調整藥價前需經評估,如果是基本的、必要的、不符成本的藥品,就不會調降藥價,確保民眾用藥權益,目前共28家廠商提出重新核價,正依相關程序處理中。民眾憂療效變差 醫師提醒:多注意病況今年健保最新藥價於4月1日實施,此波藥價調整3大類藥物,分別為心臟血管、神經系統及全身性抗感染用藥,2024年健保藥價調整品項總數達4568項,其中調降4551項、調升17項。在心臟血管藥價調整,第一、二名為降血脂藥物,是與立普妥、冠脂妥等相同成分藥物,兩者為健保減少11.48億元支出,排名第三為用於術後傷口皮膚去瘀的去瘀軟膏類藥物,藥價從一支33點7元降至29.1元,可為健保省下八百萬元。延伸閱讀:藥物百科:立普妥、冠脂妥等相同成分藥物-藥物百科心臟學會秘書長王宗道說,民眾遇到醫療院所換藥,可以多量血壓、由健保存摺APP查看抽血檢查的血脂等數據,隨時注意病況;目前心血管疾病死亡率在國人十大死因排名第二、患者人數持續增加,盼健保署節省藥費後,應放寬心血管疾病患者使用降血脂藥物限制,有效減少發生心血管疾病。神經系統藥品調降價格,前三名藥物為理斯必妥、立普能、思樂康等相同成分藥物,以思樂康來說,常用於治療思覺失調症、躁鬱症、憂鬱症等患者,一顆藥價調整前為9.6元,調整後7.9元,降幅17.7%,為健保省下1.9億元。延伸閱讀:藥物百科:理斯必妥相同成分藥物藥物百科:立普能相同成分藥物藥物百科:思樂康相同成分藥物精神藥物調降藥價,是否影響精神疾病患者服藥順從性?衛福部桃園療養院副院長李俊宏說,這次調價藥物在台上市已久,雖然有些病人執著原廠藥,但已在服用學名藥的病人應不受影響,且換藥前醫療團隊也會透過醫病共享決策,與病患說明清楚。如果治療效果不如預期,病人可向醫師反映,醫師會再向衛福部反映。至於抗感染劑藥品,藥師公會全聯會副發言人王明媛說,此波調降藥物多為醫院內處方用藥,對一般民眾影響不大,醫院端對於該類藥品,還是需要多加注意,避免患者無藥可用。藥品政策改革 健保署2024年4月8日討論近年健保藥價調整為依據「全民健康保險藥品費用分配比率目標制(DET)」,自民國102年試辦至今,各界均認應調整。學名藥協會理事長陳誼芬說,健保藥品政策改革方向,製藥界與衛福部健保署已有多項共識,首先應加快學名藥上市速度;其次盼透過降低藥價,加快新藥納入健保,以及討論藥價核價、調價等DET機制等。健保署長石崇良表示,藥品政策改革於2024年4月8日舉行會議。此「113年健保藥品政策改革方案相關法規修正草案溝通會議」將邀集國民黨、民進黨、民眾黨等立委辦公室及製藥界代表等,與社保司、食藥署、經濟部等。陳誼芬指出,國內約七成藥品為學名藥,給付金額僅占健保藥費二成,應給予在台製造的學名藥優惠措施,降低藥價,且國內原料藥約五成來自中國大陸、三成來自印度,現在全球面臨缺工、缺料,建議政府扶植國內原料藥藥廠,國藥國造,降低藥價,並配合健保署採取平行審查、暫行性支付等機制加速新藥給付。藥學會理事長康照洲說,改革DET機制應採用更靈活調價方式,整合藥界專家學者、藥師、製藥界及各層級醫院、診所意見,共同討論適當解決方案,建議健保署應針對不同團體多開會議,了解各方意見。藥師公會全聯會理事長黃金舜說,全聯會將對藥品政策改革提出見解,但未被納入4月8日的討論團體之一,他已向署長石崇良提出抗議;全聯會副發言人王明媛說,今年藥價調整金額、品項是歷年最少,「但調降金額最少,不代表傷害最小」,每年調降藥價讓許多藥廠想退出台灣,DET等藥品政策確實需要改革。藥學會、藥師公會全聯會被安排在第二次會議。「醫師在治療患者時,希望手上能用的武器(藥物)愈充足愈好。」衛福部桃園療養院副院長李俊宏說,健保總額有限下,須透過藥品議價、節流財務,但隨著全球藥品成本上漲,過度管制也有可能會導致廠商退出市場,或讓新藥、新技術納入健保的時程受到影響,呼籲政府應建立優質醫療環境,確保國人用藥無虞。責任編輯:吳依凡

-

![]()

2024-04-03 醫聲.癌症防治

2024癌症論壇/癌友感染死亡風險高 專家:注意「這幾種」預防方法

癌症治療期間若因免疫低下導致感染,不僅造成治療計畫延後,也可能增加死亡風險。在後疫情時代,台灣感染管制學會理事長陳宜君建議,癌友平常應注重食品安全、個人衛生、環境控制,降低感染風險,為了減少流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌造成的重症風險,應該接種疫苗。若發現體溫持續超過基礎值,或出現喘、黃疸、尿少、意識改變等器官衰竭徵兆,必須就醫。研究發現,癌友感染新冠的風險比一般人高,演變為重症的風險更高出一般人1.56到2.32倍,又以血液腫瘤、肺癌最為危險;死亡風險更是一般人的1.66到2.97倍,一樣是血液腫瘤與肺癌最為危險。除了直接影響外,陳宜君擔心,癌友感染後,導致免疫力下降,只能延後治療期程,癌細胞有可趁之機,當全身治療每延後4周,死亡風險就增加28%。部分癌友疑慮是否應接種疫苗,感染後又該如何治療,陳宜君說,癌友是疫苗的優先接種保護對象,應積極接種疫苗,尤其是新冠疫苗等;而癌友也是新冠重症的高風險族群,是新冠藥物的公費使用對象,發生感染便可用藥,但多數病友不知道。她分享,「一位女性接受骨髓移植,且她的白血球、血小板長期不足,遠距看診時卻沒有明確告知病史,沒有使用抗病毒藥物,幸好她曾接種過疫苗,至少有一層保護力。」癌友日常防護上,陳宜君以食品安全為例,癌症患者若食用不潔的食物,特別容易因腸胃黏膜受損而感染沙門氏菌;而對一般人有益的酵母菌,對於免疫力特別低的癌友卻可能造成感染。陳宜君呼籲,癌友謹防「吃、吸、摸」,注意飲食衛生、配戴口罩、手部清潔,以降低感染機會;並觀察自己的身體狀況,若體溫持續超過基礎值,或出現喘、黃疸、尿少、意識改變等器官衰竭徵兆,就需尋求醫療評估。「友善抗癌,心願大聲說」:若癌友了解身體狀況和感染風險,做好預防措施,就能降低感染病菌的機會,也減少健保支出,讓資源花在刀口上。更多內容請點2024癌症論壇線上策展網頁

-

![]()

2024-03-31 養生.保健食品瘋

小林紅麴產品致腎衰竭甚至死亡,紅麴保健品還能吃嗎?教授這麼說

這兩天台灣主要媒體都在報導一則紅麴保健品導致腎衰竭和死亡的新聞,例如《公視新聞網》今天發表的高雄洗腎婦長期服用紅麴膠囊 用到小林原料食藥署將釐清關聯。它的第一和最後一段是(紅色字):高雄疑似出現小林紅麴相關產品的受害者,1名婦人去(2023)年診斷出急性腎衰竭後開始洗腎,1週洗腎3次;巧的是她為了降膽固醇,3、4年前開始服用大醫生技銷售的紅麴膠囊,家屬接到生技公司通知稱產品用到小林紅麴原料要下架,懷疑腎臟惡化恐跟小林紅麴原料有關。生技公司已通知日方,後續求償都會協助。不過食藥署回應,民眾選購的膠囊不是小林紅麴產品而是原料,是否有關聯還要調查。只是台灣若只吃到原料不是藥物而無法藥害救濟,是否導致消費者申訴無門?對此,食藥署尚無回應。而在日本方面,小林製藥也宣布再新增2起死亡案例,累計到28日上午已有4人死亡、106人住院治療,小林製藥為此召開股東大會,社長當場2度道歉。 最諷刺的是《自由新聞》發表的服小林紅麴原料膠囊 女子患急性腎衰竭。它的插圖是:事實上我在8年前設立這個網站之後不久就發表營養補充品的潛在危險,而其中有這麼一句話:紅麴米補充劑被認為對降低膽固醇“可能有效”。但在一項研究中,有三分之一的產品被發現受到Citrinin腎臟毒素的污染。去年我又發表紅麴成份中的Monacolin K會傷身,美國零容忍?,其中我引用美國國家健康研究院發表的文章Red Yeast Rice: What You Need To Know(紅麴米:你需要知道的)。我把重點翻譯如下(紅色字):一些紅麴米產品含有一種叫做桔黴素(Citrinin)的污染物,它有毒並且會損害腎臟。在 2021 年對 37 种红麴米產品的分析中,只有一種產品的桔黴素含量低於歐盟目前設定的最高水平。 此外,四種被桔黴素污染的產品被標記為「不含桔黴素」。 在這8年裡我發表了至少1000篇文章,一再警告保健品非但無益反而有害,例如:2018:美國醫學會:該關注補充劑的危害了2018:補充劑摻假問題嚴重2023:保健品會殺死你嗎2024:維他命及補充劑的隱形危險,美國公視紀錄片至於小綠人認證是否就代表有效或無害,請看:2022:國家SNQ標章:認什麼證2022:Elliot留言集錦12:小綠人真的健康嗎2024:保健品危害,民眾自討的如果你沒時間看這些文章,那就簡單一句話:保健品在上市前後都不受監管,只有在發生重大事故之後才會被追究,所以,我才會說「民眾自討的」。後記:文章發表後的隔天小林製藥宣布發現出問題的產品含有puberulic acid(谷歌翻譯成青春痘酸),請看Kobayashi Pharma confirms 'puberulic acid' in beni-koji supplements。這個化學物是非常罕見,所以就更顯現保健品的危險是四面八方,無所不在。原文:紅麴保健品→腎衰竭、死亡,8年前就警告責任編輯:辜子桓

-

![]()

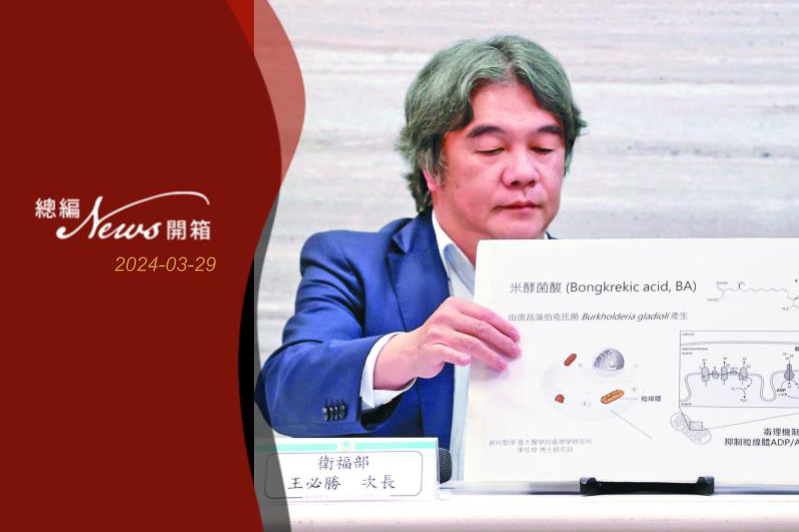

2024-03-29 焦點.食安拉警報

米酵菌酸有多毒?全面性細胞死亡,最快一天內發病致死!衛福部關鍵4大QA教你自保

寶林茶室中毒案,衛福部證實,經法醫解剖,2位死者血液驗出「米酵菌酸」,此為國內首見。米酵菌酸毒性強烈,致死率高,也因中毒的食物來源是大家經常會吃到的米食類,引起國人恐慌。不過台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任呼籲民眾不用過度恐慌,「不是那麼常見的事情,即使在國外也不常見」。米酵菌酸為唐菖浦伯克氏菌感染產生所致衛福部提出米酵菌酸這種毒素的特性,這是由唐菖蒲伯克氏菌(Burkholderia gladioli)所產生的一種強烈呼吸毒素,患者會有嘔吐、腹瀉、盜汗等症狀,嚴重會造成肝、腎等重要器官衰竭,危及生命。它另一個特色是「加熱殺不死」,不會因為洗滌或烹飪而破壞毒性,預防方式只有一個:不要食用長期存放於不當環境澱粉發酵食品。馬偕醫院急診毒物科主任蘇昱彰表示,唐菖蒲伯克氏菌是一種喜氧的革蘭氏陰性桿菌,為一種植物病原菌,可以與植物和真菌共生,也可存在於土壤、水、植物根莖及多種動物體內。蘇昱彰說,此類細菌在食品發酵過程中產生,但中毒案例罕見。中國大陸廣東有發生過類似事情,全世界相關研究顯少。中毒的最初症狀包括疲勞、頭暈無力、胃痛、嘔吐、嚴重腹瀉和出汗,意識改變,可能有低血糖,嚴重者可能導致肝衰竭、腎損傷和昏迷;出現最初徵兆和症狀後一天內可能就會因多重器官衰竭而死亡。台北市公共衛生師公會理事長翁瑞宏指出,米酵菌酸是在pH值中性的溫暖環境(攝氏廿二至卅度)中產生,台灣曾經在腐敗的杏鮑菇和具鳳梨果腐病的鳳梨中鑑識到此病菌。米酵菌酸關鍵4大QA姜至剛:米酵菌酸可在一天內造成發病死亡台大毒理學研究所教授姜至剛表示,米酵菌酸造成最嚴重後果就是所有的「身體細胞瞬間失去能量」,細胞無法運作下,每個病患都出現嚴重肝臟衰竭、代謝性酸中毒等,導致全身癱瘓。姜至剛指出,細胞運作要有適當能量,身體內粒線體就像是「發電廠」,本身相當複雜,酸化過程產生必要能量三磷酸腺苷(ATP),簡單來說就是能量交換的硬幣,身體需要靠這個能量運作。一旦「米酵菌酸」出現,ATP受損,將造成嚴重後果,讓所有身體細胞瞬間失去能量,耗氧強大的細胞受到損傷,細胞無法運作下,出現肝臟衰竭、代謝性酸中毒、全身腦部及心臟肌肉癱瘓。姜至剛說,患者的腸胃道無法運作時,會讓黏膜受損導致血便、血壓下降、衰竭等,可以看到病患送到急診時出現到院前心肺功能停止(OHCA)狀態。基本上全身能量ATP受損,因此可以在數小時、一天內造成發病死亡。過去相關文獻的死亡率介於30%至100%,相當嚴重。米酵菌酸的半衰期為102小時,解剖患者的檢體,代表每經過4天左右會減少一半,所以在病患身上還可以測得到。米酵菌酸有多毒?王介立:全面性的細胞死亡腎臟科醫師王介立在臉書表示,米酵菌酸是粒線體毒素,如果把地球比喻成人體、國家比喻成細胞,粒線體就是國家的發電廠。米酵菌酸的作用,就是對全地球的所有發電廠發起無差別攻擊,等於就是讓全球直接陷入停電狀態。王介立表示,換到人體,就是細胞無法進行呼吸作用,無法產生能量,因此就是全面性的細胞死亡。最耳熟能詳的粒線體毒素,就是氰化物。他表示,目前已知這種毒素只由一種細菌產生,細菌名稱叫Burkholderia gladioli pathovar cocovenenans(B. cocovenenans),不是一個常見的人類致病菌,「意思是,這隻細菌不會入侵人體造成疾病」,但細菌是廣泛存在於環境之中。關於米酵菌酸在過去造成的案例,王介立表示,最早是在印尼,來自一種叫Tempe bongkrek的食品,使用椰肉副產品製成,發酵過程中使用Rhizopus oligosporum黴菌。首次報告於1895年,特別是在爪哇島。而主要事件在1951年至1975年間有7216人受影響,850人死亡。1988年後,雖然印尼官方禁止生產tempe bongkrek,但偶爾仍有中毒事件發生。整體的死亡率平均為60%。而隨後的報告在中國,王介立表示,主要來自於發酵玉米製品,用於製作麵包、麵條和餃子。南方地區的掛糖糕和半數可能受土壤汙染的白木耳也與中毒事件有關。從1953年至1974年在黑龍江省報告665人受影響,288人死亡。1990年至2006年在廣西報告121人受影響,76人死亡。王介立表示,而在2015年,非洲莫三比克報告了首次非亞洲地區的中毒事件,影響了飲用自製發酵玉米粉飲料的人群,造成75人死亡。王介立表示,具體讓細菌產生毒素的有利條件,包括溫度,溫暖的環境下較為活躍,理想溫度範圍為攝氏22至30度,與天貝的製作條件相似。第二是pH值,較為中性至微鹼性的pH值(6.5至8.0)有利於毒素產生。第三是NaCl濃度,低於1.5至2%的鹽濃度更適合BA的產生。第四是脂肪酸類型,當脂肪酸濃度在20至50%時,尤其是甘油、油酸、月桂酸、肉豆蔻酸和棕櫚酸,有利於毒素產生。只要條件適當,2天的培養就可產生2至4 mg/g的毒素量。目前關於此毒素的毒物動力學性質仍然報告不多,但王介立表示,因為它是高度脂溶性,因此推測其在人體內的分布體積很大,「而這通常也代表血液透析或血漿交換等治療,移除毒素的效果是很差的」。楊振昌籲不用過度恐慌「不是那麼常見的事情,即使在國外也不常見」【中央社/ 台北28日電】國內首例驗出米酵菌酸,過往則在中國、印尼、莫三比克等地有過中毒案例。台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌推測,應是因台灣一向注意食品製程,過去發生中毒案例,多是在生活水準較低、環境較差的地方,且多與自製或發酵食品有關,若是正規生產、經過適當滅菌,應較不會發生。但楊振昌也指出,這次事件發生在百貨公司內,不是環境那麼髒亂的地方,且還影響後續責任歸屬,因此一定要搞清楚到底什麼過程遭到污染。楊振昌也提醒,若確定為米酵菌酸造成中毒,代表要警惕「不是完全不可能發生」。過往國內因沒有發生過,不會進行常規檢驗,後續可能要參考其他曾發生案例國家的規範,考慮是否要像黃麴毒素一樣,對玉米、穀類等高風險食品做常規檢驗,並訂定檢驗標準,且對於相關食材製程到餐桌等環節,都應有規範。這次事件引起不少民眾擔心、不敢食用米製品。楊振昌呼籲民眾不用過度恐慌,雖然米酵菌酸致死率高達3成以上,但就算在中國這麼大的國家,以2010年到2020年統計共19起事件、140人受影響來看,「不是那麼常見的事情,即使在國外也不常見」。楊振昌說明,就算有唐蒼蒲伯克氏菌存在於環境中,也要符合合適氣溫、鹽較少、中性環境等適合生長的條件,且產生大量毒素也需要時間;只要食物製程各環節有注意、適當滅菌、妥當存放,生產後盡快食用,不認為會頻繁發生,民眾不用過度擔心。【參考資料】.王介立醫師臉書.聯合報系新聞資料庫.中央社新聞資料

-

![]()

2024-03-29 焦點.食安拉警報

米酵菌酸引恐慌:「吃隔夜便當會死嗎?」譚敦慈:煮好飯先帶便當再開動

寶林茶堂食物中毒案,造成2死,引發全民恐慌,粿條、河粉類食品被認為是「米酵菌酸」的高風險食物,加上有專家提醒,米飯、麵食等食物應避免重複加熱,得以降低食物中毒的機率,不少網友一片哀嚎「吃隔夜便當省錢的我,是不是要死了?」台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌表示,隔夜便當並不是毒素的溫床,將米飯類放在常溫超過2小時才是產生毒素的關鍵,未吃完的米飯類若能即時冷藏,即使吃隔夜便當也不必擔心中毒。楊振昌表示,寶林茶堂中毒案目前未能確定是「米酵菌酸」引起的事件,但依照個案的症狀以及病程,高度懷疑與米酵菌酸有關,依照文獻資料,米酵菌酸大多發生在玉米、黃豆類製品,並以中國的案例較多。隔夜飯菜不是問題,沒吃完又沒馬上冰才是中毒關鍵國人習慣將前一晚的剩菜剩飯,裝成隔天的便當,又或是習慣打包餐廳剩菜,隔天重新加熱食用,減少剩食。楊振昌表示,不管是米酵菌酸,還是仙人掌桿菌等,通常會是食物放置常溫超過2小時開始出現,並不是「隔夜飯菜」會產生毒素,而是沒吃完的米飯類沒有即時冷藏,才是導致可能中毒的關鍵。楊振昌表示,不同的食物會產生不同的毒素,如米飯類容易在保存狀況不佳時,出現仙人掌桿菌、蛋類出現沙門氏菌、海鮮類出現諾羅病毒,如果餐廳環境不潔,則會出現大腸桿菌汙染等,如果民眾外食購買便當時,業者通常會寫「建議2小時內食用完畢」,就是為了避免毒素出現。冰箱塞滿滿冷氣無法流通,食物保存品質也受影響目前食物保存最佳的方式,即是運用冷凍庫或是冷藏箱,但不少家庭習慣儲存大量的食物,塞滿整個冰箱,使冰箱幾乎沒辦法喘息,楊振昌提醒,冰箱冷藏室溫度約在攝氏四度或是四度以下,如果冰箱被塞滿,冷氣無法流通,食物保存的品質也會受到影響,同樣也會增加細菌或是毒素的滋生,食物中若已經產生毒素,即使完全加熱,也難以消除,呼籲民眾應定期清理冰箱,最多裝六到八分滿,如果全滿同樣會增加食物中毒的機率。避免食物中毒十要點 譚敦慈:煮好飯先帶便當再開動【記者鄒尚謙/台北即時報導】寶林茶室案件持續延燒,全台累計2例死亡個案。台灣一連串食安問題讓民眾人心惶惶,不少民眾表示不敢吃米製品。長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈提醒,台灣人吃米的歷史悠久,不用過度恐慌,但5到10月是食物中毒高峰期,提供民眾保存食物,避免中毒的10項訣竅。譚敦慈28日受訪指出,民眾對於食安事件恐慌可以理解,但其實不用過度擔心,目前為是首度驗出米酵菌酸,需要等待調查釐清,但平時民眾吃飯容易「隔夜」用餐,留著隔天帶便當或是一次煮很多天的份,也提供自己日常飲食方式給民眾參考。「煮好飯、菜,先把要帶的便當裝好。」譚敦慈表示,許多人煮完飯就急著吃,吃完後剩下的帶便當,但餐桌上大家筷子夾菜,很容易就有細菌孳生;同時,煮完飯後立刻將米飯「密封」起來,用保鮮盒或保鮮膜都可以,在不燙手的溫度冰存,既不容易孳生細菌,再蒸熱後還能保持Q彈口感。譚敦慈也和已故毒物科權威醫師林杰樑的學生們共同經營的臉書粉絲專頁「林杰樑」,今發布了10項保存食物的方法,提供民眾參考,以避免食物中毒維護健康。保存食物10方法1.冰箱具冷藏冷凍功能但是沒有殺菌功能,只是延緩食物長菌的時間,所以食物長期放冰箱還是會腐敗2.冰箱只能放7成滿食物,這樣才能通風維持低溫(食物不要擋住出風口)3.食物的危險溫度是7 至 60度,若要冰存的食物不需要放涼再放冰箱(以手碰觸容器覺得熱不燙手就大約是65度左右就可以放冰箱)4.當天煮的米飯沒吃完,可在熱的時候(如第3點的溫度)用保鮮盒盛裝封好放冰箱冷凍 要吃時再蒸熟即可。5.濕式的麵、米粉、河粉、粿條買回家立刻放冷藏,保存不要超過3天6.乾貨要泡發最好先用水沖洗一下,然後用乾淨的水泡不要超過4小時或每4小時換水不要泡超過24小時,最好置放冰箱泡發。泡發的水若產生黏液軟爛就丟棄,泡發好的食物趕快料理。7.發酵食物雖美味可口,但是無法控制溫度、濕度環境下,建議還是不要自製,以購買大廠牌有檢驗過後較有保障。8.食物若變味變質腐敗發霉絕對不要入口。9.處理食物前務必確實洗手10.生熟食物必分開處理,可以先處理熟食再處理生食。(責任編輯葉姿岑)

-

![]()

2024-03-29 焦點.食安拉警報

寶林茶室死亡病例驗出米酵菌酸!米酵菌酸超耐熱,清洗、煮沸殺不死!哪些食物裡有?

北市信義區遠東百貨信義A13「寶林茶室」疑似爆發食物中毒,累積18例身體不適通報,並且有兩人死亡。衛福部將此案視為重大食安事件,28日晚間衛福部次長王必勝表示,死者檢體確定採樣到「米酵菌酸」。寶林茶室食物中毒案 王必勝曝最新發現:驗出米酵菌酸信義區「寶林茶室」食物中毒事件擴大,累積近20起身體不適通報,並且有兩人死亡。今日兩名死者(40歲男以及66歲男)已經解剖後,由於檢驗結果有重大發現,因此衛福部晚間8時30分召開記者會對外說明。衛福部次長王必勝表示,死者檢體確定採樣到「米酵菌酸」。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示,一共有18例相關個案,包含2例死亡、5例加護病房、1例一般病房以及10例返家休養。此次記者會因為法醫在解剖時發現,其中一個檢體血液驗出米酵菌酸(Bongkrekic Acid)。至於標準品還沒到為何可以驗出?王必勝解釋,國內有醫院還有標準品,因此提供台大法醫所檢驗。某位死者的檢體有驗出米酵菌酸,跟調查方向有很大關連,跟專家會議一致認同的方向吻合。寶林茶室中毒事件整理表此案源起39歲呂姓男子於22日皆同友人至北市信義區遠東百貨信義A13「寶林茶室」用餐,點了素食炒粿條、香蘭葉飲料,餐後持續腹瀉,身體虛弱,就醫後轉診至台北馬偕醫院急診,不料病情急轉而下,引發嚴重敗血症、多重器官衰竭,使用呼吸器後,仍然不治,院方通報疑似食物中毒症狀。而一般食物中毒都是急性腸胃炎包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等局部症狀,症狀也大多很快解除。為何此案會造成這麼嚴重的後果?根據《聯合報》報導,一名不具名急診醫師推測,該個案可能係因「米酵菌酸」(Bongkrekic Acid)毒素所致,「米酵菌酸」毒性超強,只要一毫克毒素,就可能致命,大陸地區就曾爆發多起涼拌木耳、河粉等中毒死亡事件。什麼是「米酵菌酸」?台北榮總毒物科主任楊振昌表示,「米酵菌酸」是一種毒素,常見於「Burkholderia gladioli」菌衍生,當米或玉米製品保存不當,就有可能出現,由於具耐熱性,加熱也無法破壞,一旦誤食,致死率高達三成。 國內尚未出現「米酵菌酸」中毒病例,楊振昌表示,看國外文獻,印尼、莫三比克、大陸都曾發生「米酵菌酸」中毒案例。根據中國大陸於2010年至2020年發表共170多人中毒的統計,其中160多人住院,死亡率近三成。其中2020年10月黑龍江省的「酸湯子中毒」事件,造成食用的一家12口中9人死亡 哪些食物裡可能有米酵菌酸?根據澳門特別行政區政府食品安全衛教資訊指出,米酵菌酸已被證明存在於變質的穀類發酵製品、變質鮮銀耳及其它變質的澱粉類製品中,常見的食品有糯米湯圓、馬鈴薯粉條、甘薯澱粉等;而大部份中毒個案皆因自製的發酵食品或變質鮮銀耳所造成。米酵菌酸的危險性何在?中國大陸深圳市第三人民醫院肝臟外科主任姜楠曾在《健康報網》撰文談及米酵菌,它非常耐熱,一般的烹調方法並不能破壞其毒性。即使用開水煮沸或用高壓鍋蒸煮也不能破壞其毒性,清洗或浸泡亦無法去除。一般發病症狀最早出現在胃部不適,噁心嘔吐,腹脹、腹痛等,嚴重者會出現肝腫大、肝功能異常、肝昏迷等,甚至死亡;但患者一般不會發燒。中毒潛伏期最長為3天,多數為半天至1天。「米酵菌酸」會影響人體主導能量的粒腺體,影響身體無法產生能量,導致無法呼吸,對治療也沒有反應導致死亡。「米酵菌酸」目前沒有解毒劑,對於這類中毒患者,只能給予支持療法。食物中毒多是急性腸胃炎 7高風險族群提防敗血症而其實一般食物中毒多是急性腸胃炎,症狀包括噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、發燒等局部症狀。林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海指出,包含年長者、幼兒、孕婦、癌症病患、肝硬化、洗腎、糖尿病等抵抗力不好的患者,可能合併敗血症,導致器官衰竭。一旦出現畏寒、噁心、嘔吐、腹瀉、高燒不退、意識不清、小便量變少等,就應提高警覺,盡速就醫。顏宗海提醒,不管葷食或素食,保存不當都可能污染,所以都需要做好妥善保存,民眾到外面用餐,要注意餐廳整潔等衛生狀況;餐廳業者則要在準備餐點時,將生熟食分開處理,如果食物放置在室溫之下,也要盡速吃完或放進冰箱。【參考資料】.澳門特別行政區政府食品安全資訊.食藥署.聯合報系新聞資料庫

-

![]()

2024-03-28 醫聲.癌症防治

2024癌症論壇/NGS建資料庫 精準醫療邁新紀元

隨著科技的發展,精準醫療成為提高治療效果與病人生活品質的關鍵,次世代基因定序(NGS)的應用和全國資料庫的建立,對於提升台灣精準醫療的實力具有重大意義。國家衛生研究院院長司徒惠康指出,這將使台灣在精準醫療的治療上與全球同步,幫助病人精準治療、減少不必要副作用,提升病患的生活品質。台灣癌症臨床研究合作組織(TCOG)推動的健康大數據永續平台,現階段針對台灣的11種癌別,收集4千名患者的數據進行NGS檢測及研究,正是全國性NGS資料庫的前哨站,透過對癌症患者的基因突變進行深入分析,這些研究能更有效地對癌症進行治療。立法須完善 規範數據應用以膽道癌為例,傳統上以化學治療為主,但NGS檢測後發現28.5%的患者存在特定的基因變異,這使他們有機會接受更為精確的標靶藥物或免疫藥物治療,從而顯著提高治療效果,減少副作用。然而,NGS即將納入健保給付和全國性資料庫的建立,也引發了國人對個人隱私權的疑慮。司徒惠康表示,政府對此高度重視,並已實施嚴格的隱私保護措施。所有的基因檢測和數據收集都必須基於患者的明確同意,並且在使用前進行去識別化處理,以確保個人隱私得到嚴格保護。此外,這些數據的使用將嚴格限定於學術研究和臨床應用,不會被濫用於其他目的。司徒惠康強調,建立全國性NGS資料庫最大的挑戰,即是如何整合醫院之間的電子病歷系統。這不僅是技術上的挑戰,也涉及到跨機構的合作和資料共享的規範。為了克服這些挑戰,政府需要建立一套完善的法律和政策框架,來規範數據的收集、使用和共享,同時確保所有的操作都在病人明確同意和去識別化的基礎上進行。基因數據庫 促進新藥開發建立全國性的NGS資料庫,不僅只是一個基因數據庫,裡頭包含了治療反應、治療預後和存活率等數據,這些資訊將促進新藥的開發,並為臨床決策提供實證支持,推動精準醫療的發展,進而提升國內癌症預防及診療照護品質。司徒惠康提到,台灣做為全球華人的縮影,具備多元族群的特色,健保NGS基因數據庫將是十分寶貴的華人本土數據。因為全球基因醫療數據庫多為西方人數據,建立本土數據,才可能做更好的精準醫療,彌足珍貴。更多內容請點2024癌症論壇線上策展網頁

-

![]()

2024-03-27 養生.聰明飲食

起司對健康是有益還有害?3大好處及可能的風險一次看

起司的鈣含量很高,是蛋白質的良好來源,但它的脂肪含量也很高,所以起司到底健不健康?起司營養成分有哪些?起司主要由牛奶、鹽、益生菌和酵素製成,但起司也可以用山羊、綿羊和其他動物的奶製成。起司有數千種不同的品種,甚至屬於同一類型的起司其味道也不會完全相同,因為形成起司風味的因素有很多。根據美國國家乳業委員會的定義,起司大致可分為八種類別:.藍紋:例如戈貢佐拉起司(Gorgonzola)。.硬質:例如帕瑪森起司。.拉絲凝乳(pasta filata):例如莫札瑞拉起司(mozzarella)。.加工:例如美式起司。.半硬質:例如切達起司。.半軟質:例如哈瓦蒂起司。.軟質且新鮮:例如瑞可塔(ricotta)。.軟質且熟成:例如布里。起司是蛋白質、鈣和有助於消化的益生菌以及許多微量維生素(維生素A和維生素B12)和礦物質(磷)的重要來源,但其成分比例也會因種類而有異。例如瑞士起司(Swiss cheese)、瑞可塔起司和蒙特里傑克起司(Monterey Jack)的鈉含量往往較低,而選用部分脫脂牛奶製成的莫札瑞拉起司其脂肪含量則比較低。以下為每一盎司(oz)份量(約28克)的五種常見起司的營養成分:1.瑞士起司瑞士起司實際上是一種起司的通用名稱,包括埃曼塔起司和瑞士寶貝起司品種。它可以通過其孔和淺黃色來識別。.卡路里:106大卡.蛋白質:8克.鈣:224毫克.脂肪:8克.鈉:54毫克2.蒙特里傑克起司蒙特里傑克起司,擁有溫和且奶油般的風味,帶有一點點酸味,非常適合融化。.卡路里:104大卡.蛋白質:7克.鈣:209毫克.脂肪:8克.鈉:150毫克3.切達起司這種受歡迎的起司有多種變體。它的味道可以從奶油味到濃鬱,顏色可以從天然白色到南瓜橙色之間變化。其質地會隨著時間而發生變化,變得更乾、易碎。.卡路里:114大卡.蛋白質:7克.鈣:204毫克.脂肪:9克.鈉:176毫克4.部分脫脂莫札瑞拉起司莫札瑞拉是一種新鮮起司,透過拉伸起司凝乳,然後將其捲成球狀製成。為了保持新鮮,它們被泡在水中。.卡路里:72大卡.蛋白質:7克.鈣:222毫克.脂肪:4.5克.鈉:175毫克5.藍紋起司藍紋是用青黴菌培養物製成的乳酪的總稱,青黴菌培養物會產生藍色斑點或紋理。藍紋乳酪具有獨特的氣味。.卡路里:100大卡.蛋白質:6克.鈣:150毫克.脂肪:8克.鈉:395毫克起司對健康的優點和缺點?起司含有一些關鍵營養素,包括鈣,它可以改善骨骼健康,所有良好的營養成分都來自於牛奶為主要成分。1.預防蛀牙食用起司會提高口腔的pH值,這可能是由於唾液增加,有助於保護琺瑯質。2.預防心臟病和糖尿病一些研究表明表明,全脂乳製品可能會降低心血管疾病和2型糖尿病風險,但仍應適量食用,因為起司的熱量往往很高。3.支持腸道健康含有益生菌的起司,例如切達起司或瑞士起司,可以改變人體的微生物群落,有助腸道健康。儘管有上述好處,起司的熱量和鈉含量高之外,飽和脂肪含量也很高。起司中的大部分脂肪是飽和脂肪,飽和脂肪含量高的飲食會增加「壞」低密度脂蛋白膽固醇的濃度以及心臟病和中風的風險。由於起司含有健康營養成分以及飽和脂肪和鈉,因此很難將其歸類為對健康有益或有害。一般的建議是起司不需要被禁止,但應該小心不要攝取過量。吃起司需留意事項.熱量高。.飽和脂肪高。.鈉含量高。.纖維含量低。因此,如果你想吃低熱量的起司,可嘗試部分脫脂莫札瑞拉起司。若你擔心鈉含量,可嘗試瑞士起司,其每盎司僅含54毫克。此外,較硬的起司其鈉含量較高,因為它們在陳化過程中需要更多的鹽。【資料來源】.Is Cheese Good for You?.Cheese 101: Benefits, Types, How It May Affect Your Weight, and More.National Dairy Council: Cheese & Nutrition.Harvard T.H. Chan School of Public Health: Cheese.Is Cheese Bad for You?(本文不開放合作單位轉載)

-

![]()

2024-03-26 養生.生活智慧王

電費調漲4月上路,一表看家庭不同用電分級漲多少!節能省電必做十件事

經濟部訂於4月1日起全面調漲電價,長年凍漲的500度以下的家庭用電也納入,電價一漲,對製造業、商家、民生用電都造成影響,民眾更憂心萬物皆會漲。夏天即將到來,《元氣網》整理此次電價調整的影響及居家用電如何省電秘招。2024電價調幅這次電價調整將長年凍漲的500度以下家庭納入,依規畫,民生用電700度以下調漲5%、700度至1000度調升7%、1000度以上調10%,共有逾1340萬戶家庭受影響。台電表示,住宅電價調漲後,從原本每度2.65元提高至2.77元,產業電價從原本每度3.38元上調至3.81。民生用電部分,住宅330度以下、小商店700度以下電價調幅3%,住宅331至700度、小商店701至1500度電價調幅5%,住宅701至1000度、小商店1501至3000度調漲7%,住宅用電1001度以上、小商店3001度以上調漲10%。愛用特定電器每月電費多1萬元?另外傳民眾若愛用特定電器每月電費多1萬元?台電指出,高功率家電一般來說係指會產生熱能的電器,需要較高的功率,耗電量也高,如烤箱、電鍋、電熱水瓶等。然而這類電器實際耗電程度,與使用時間長短有關。針對所謂愛用特定電器每月電費多1萬,是指營業場所長時間使用下的耗電量所產生的結果。一般住宅用戶不會如同營業場所般長時間使用,日常使用狀態下不會有「每月多1萬」的狀況發生。節能省電必知十件事一、洗衣挑好天氣根據台電電力粉絲團發文提醒,洗衣服掌握5招,尤其是在好天氣時洗衣曬衣,最能省電。1.動手洗衣最省電2.衣服曬戶外不用烘衣機如果是使用洗衣機:3.脫水控制在3分鐘內,尼龍衣物脫水約1分鐘即可4.選擇適當的洗衣模式,衣物不髒時,可用快洗功能5.選購有「節能標章」的洗衣機二、吹電扇記得開窗台電電力粉絲團指出,吹電扇最重要注意一件事,開窗、不開窗差很大!因為電風扇並無改變溫度的功能,只能把皮表的熱帶走讓人覺得涼爽,或是促進空氣循環。所以當緊閉窗戶沒開冷氣只吹電扇時,只會讓室內空氣在屋內循環不會降溫,一定要打開窗戶才能把外面的涼空氣帶進來,增加空氣對流才會更涼。1.開窗增加空氣對流2.可以使用弱風或是較低風速3.選擇有定時開關的電風扇4.選擇DC直流電風扇三、換季家電也該調整天氣變熱,有些家電就可以不用再加熱了,因此台電電力粉絲團提醒,3個家電換季小動作,既省電,也讓家裡的電器不再默默燒錢。1.調低電熱水器溫度:電熱水器的溫度可依季節調整,夏天調低,冬天再調高。2.快煮壺搭保溫瓶取代電熱水瓶:氣溫升高後,喝熱水的機會減少,建議可以改用快煮壺搭配保溫瓶,以減少電熱水瓶長時保溫耗電。3.關閉免治馬桶暖座功能:冬天讓屁股溫暖的免治馬桶,在天氣變熱後,記得關閉暖座功能省電。四、使用除濕機注意3件事台灣氣候潮濕,許多人家裡都會使用除濕機,使用前記得確認3件事,才不會讓除濕機一直耗電做白工。1.清潔濾網:台電建議:每2-3週應定期清理除濕機濾網,濾網上如果髒污累積,不僅除濕效率變差,也會影響室內空氣品質。此舉可年省8%用電。2.關閉門窗除濕機功用是讓室內溼度降低,開除濕機時如果門窗沒關,會讓室外濕氣繼續流入,濕氣一直除不完,除濕機就會更耗電,所以使用時別忘了要關閉門窗。3.擺對位置除濕機要放在合適位置除濕才更有效率,若放在牆邊或角落不僅空氣較不流通,也影響除濕機散熱功能。除濕機正確擺放位置:.室內空間中央處.空氣流通的空間.平坦的地方五、冷氣不要開太冷冷氣溫度調在26-28度左右最適宜,並搭配電風扇一起使用,舒適又節電。而跟除濕機一樣,冷氣機使用每2-3週也應定期清洗濾網以維持空氣清淨,一天還能省0.67度的電。六、冰箱不要經常開開關關冰箱不要經常開開關關、裝八分滿最省電。如發現冰箱門四周密合墊已無法緊密就應淘汰,以防冷氣外漏,浪費電力。一般使用情況下建議溫度調節至適冷,避免長時間調強冷或急冷。也要避免放在陽光直射處,以免周圍溫度上升,增加耗電量。七、拔除不用的電器插頭電視機待機電力約3.74,床頭音響組待機電力約4.6,長時間不用時,拔除電器插頭,1年可省約63.2度,省下166元,減碳34公斤。冷氣不使用每台每日耗0.2度電,非夏月插頭(關掉電源)每年每台可省約49度桌上型電腦每天關機10小時,天約可省下1度電,1年可省約958元,減碳95公斤。八、購買節能家電並申請節能家電補助淘汰耗能的老舊電器,全面改換節能家電,將可大幅縮減家庭用電費用。例如使用經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷(暖)氣機或新除濕機、居家照明選用LED燈,不僅環保又也省電費。換購節能家電還可申請補助,最高退稅2000元,此項補助確定延長至2025年。只要於期限內購買經經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級之新電冰箱、新冷(暖)氣機或新除濕機,並於發票或收據開立日期次日起6個月內提出申請,可以線上或紙本方式申請。【核准產品查詢】補助產品查詢【詳細補助資訊】住宅家電汰舊換新節能補助九、評估使用適合之時間電價台電時間電價尖峰、半尖峰及離峰時間之單價各不相同,尖峰時間電價最高,離峰時間最低。用戶可依據用電習慣,以夏月及非夏月全月時間來評估填寫不同時間帶之用電比例,以正確評估是否適用時間電價。台電建議,用電規模較大(例如每月超過800度)的用戶,建議可評估選用時間電價。》台電時間電價試算評估十、登錄台電節電獎勵活動參加活動登錄之電號當期用電每節省一度,可獲得0.6元獎勵金,如每期(2個月)獎勵金低於84元者,按84元計算,登錄之電號如屬電業法第52條所稱使用維生器材及必要生活輔具之身障家庭用戶,若每期(2個月)獎勵金低於100元者,按100元計算。節電獎勵金於當期電費中扣除,每期(2個月)獎勵金以用戶當期電費為上限。》登錄網址【資料來源】.台灣電力公司.財政部.台電電力粉絲團 .聯合報系新聞資料庫(本文不提供合作單位轉載)