台灣人口老化,慢性疾病患者眾多,去年慢性病就醫人數高達一二八六萬人,平均每兩名國人就有一人罹患慢性病,且慢性共病比率偏高,逾七百萬人罹患兩種以上慢性病。國家衛生研究院、聯合報健康事業部舉辦「慢性病共病、國家政策建言專家會議」,邀集心臟病、肺阻塞、糖尿病、腎臟病等四大慢性疾病領域專家,集思廣益,一致建議拉高防治層級,擬定國家級防治計畫。

「台灣多重慢性病患者眾多」健保署副署長李丞華表示,去年全國因慢性病就醫人數達到一二八六萬人,其中七一八萬人罹患兩種以上慢性病者。調查顯示,超過五十五萬人罹患六種以上慢性疾病,平均每年就醫次數達廿二點八次;五十四萬人罹患五種慢性疾病,就醫平均十六點六次。

李丞華指出,去年所有慢性疾病患者共用兩千多億元健保費用,「慢病預防保健,有其必要性」。

國衛院副院長許惠恒表示,慢性共病防治已成全球醫療及公衛疾病預防最新趨勢,應由國家擬定相關政策,提出最佳解決方案。

近十年來,衛福部陸續推動「家庭醫師整合性照護計畫」、「代謝症候群防治計畫」、「糖尿病合併初期慢性腎臟病方案」、「家醫計畫照護」、「住院整合照護計畫」、「癌症治療品質改善計畫」,但是,成效似乎不如預期。與會專家認為,慢病相關防治計畫眾多,宛如「小船齊發」,但成效不一。

關鍵在於缺乏跨科整合、跨部會整合,以健檢資料為例,迄今無法共享,勞工體檢報告(勞動部)、學生健康檢查(教育部)、成人健診(國健署)等資料分屬不同單位,與會專家一致建議拉高層級,擬定國家級防治計畫。

衛福部國健署副署長魏璽倫表示,聯合國二○三○永續發展目標為「二○三○年前,透過預防、治療,以及促進心理健康與福祉,將非傳染性疾病導致的過早死亡率降低三分之一。」其關鍵就在於如何做好「共病防治」。

魏璽倫強調,傳統觀念為「單一疾病、單一治療」,但慢病共病嚴重危及國人健康,台灣每年廿萬人死亡,其中近十萬人死於慢性疾病,必須仰賴「國家級」慢病防治政策,以突破困境。

為達到聯合國永續發展目標,國健署擬定六年(二○二五年至二○三○)長程計畫,範圍包括疾病預防、診斷、早期治療等,希望逐步上路之後,國內近一千三百萬名慢性患者均能受惠。不過,推動「健康促進」,很難看到立即成效,漫漫長路,魏璽倫說,「能否獲得足夠預算,仍是未知數」。

除了國家級防治政策之外,許惠恒認為,必須引入AI智慧醫療、健保大數據等新科技,建立預測平台,以糖尿病為例,如先透過全民普篩,找出高風險族群,透過平台整合危險因子,就能估算個案日後罹患腎衰竭、黃斑部病變、截肢等風險,進而提供個人化精準防治措施。

【慢病好日子】

糖友早上出門太匆忙,不吃早餐會影響血糖控制嗎?

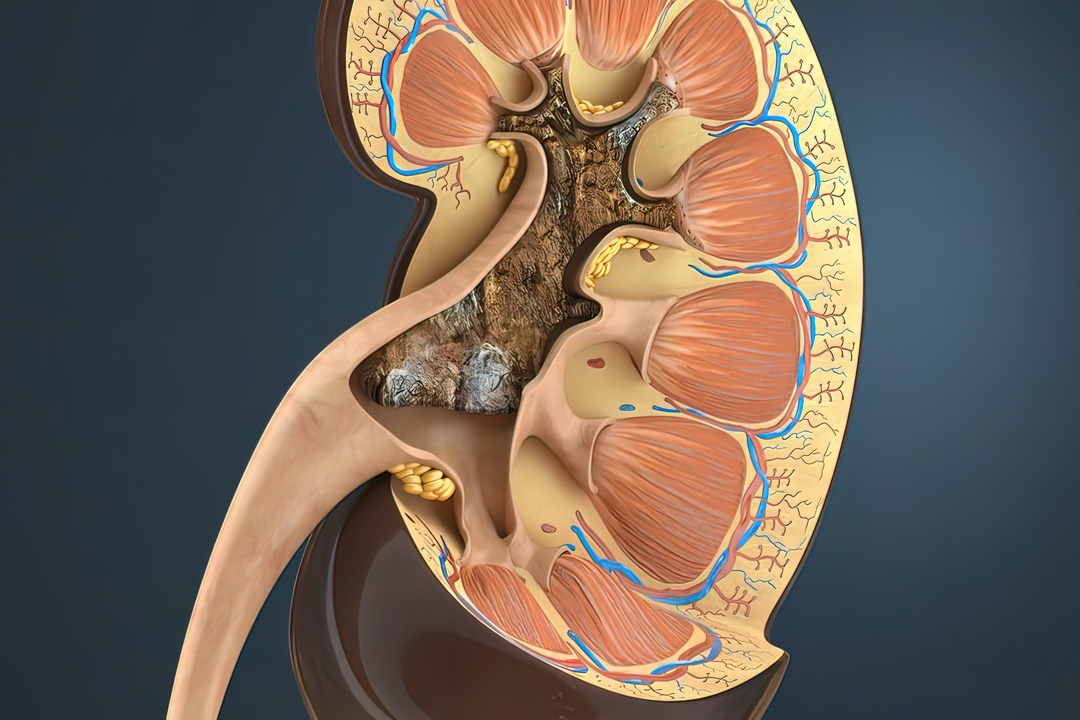

為什麼洗腎的人會便秘?有什麼助排便的好方法?

提供最接近病友真實疑問的慢病衛教資訊,與您一起好好過慢病日子!

📍瀏覽專題>>慢病好日子主題圈

📍觀看影音>>慢病好日子YouTube

📍專屬訂閱>>慢病好日子電子報

📍追蹤加入>>慢病好日子94愛你慣粉絲團

這篇文章對你有幫助嗎?