2020-06-04 科別.骨科.復健

搜尋

核磁共振

共找到

370

筆 文章

-

![]()

-

![]()

2020-05-31 名人.許金川

許金川/胰臟是否有病變 核磁共振一目瞭然

老婆去醫院拿核磁共振的報告回來。「你看,報告上寫著excellent!」一邊說一邊露出得意的笑容。我仔細看了一下,excellent是沒錯,但前幾個字study quality excellent,是本次檢查影像品質良好,不是檢查結果很好!做核磁共振時,需要配合指令停止呼吸,但有時病人憋不住,影像就會模糊,影像品質就不好,有時會影響正確診斷。術業有專攻,因此,絕對不能自以為是,自我判斷,有時反而誤了大事。核磁共振是近三、四十年來,電腦斷層之外另一項診斷人體器官疾病的重大發明,它與電腦斷層不同,沒有輻射線之害,對於某些器官例如腦部、攝護腺、軟組織,比電腦斷層還能提供更多更細膩的影像,是現代醫院必備的儀器之一。但做核磁共振檢查,病人要進入一個中空的儀器中間,很像法國大革命時的斷頭台,不少病人有空間恐懼症,不等進入那個框框,心裡就害怕起來,檢查也就做不成。此外,它一次檢查所需的時間比電腦斷層還久,不少年老病人無法完成。對腹部器官的檢查而言,它目前是檢查胰臟病變的最佳工具,目前檢查胰臟最簡單初步的工具是超音波檢查,但胰臟的頭部,尤其尾部常受胃腸空氣的影響而模糊,因此,臨床上高度懷疑有胰臟尾部或頭部癌,核磁共振是必備的檢查。台灣醫療儀器普及,有儀器就可以檢查,但影像的判斷還是需要專家為之,而每一種檢查都有其盲點,平日吸收一點現代醫學知識,對自己及家人的健康都是一個保障。●肝病防治學術基金會定期出版好心肝會刊、並發行B型C型肝炎暨肝癌治療小手冊,最新好心肝會刊89期已出,歡迎來電索閱。若您有肝病醫療問題請洽本會免費肝病諮詢專線0800-000-583或上網:www.liver.org.tw查詢肝病相關資訊。

-

![]()

2020-05-30 科別.腦部.神經

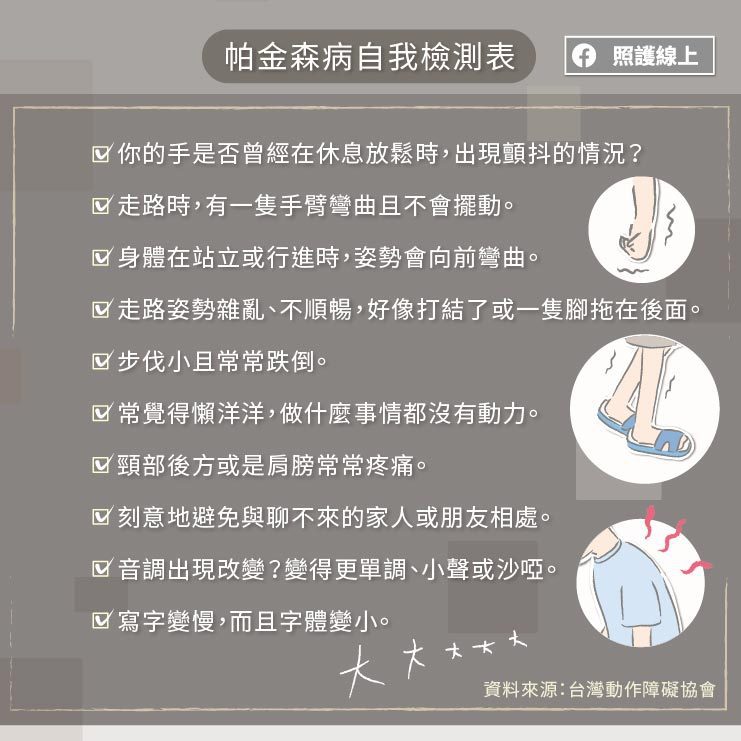

進展很快?有藥醫嗎?帕金森氏症自我檢測與五大疑問

帕金森氏症是腦部變化帶來的問題,患者可能動作比較慢,比較不協調,看起來很僵硬,還常常跌倒,甚至拿杯子、寫字時手抖個不停。由於多數患者介於50歲到70歲之間,剛開始發病時大家都會說:「啊,沒什麼,應該就是變老了,不中用了。」而疏於早期檢查、早期診斷,沒能及時面對帕金森氏症,之後生活品質可是會大打折扣。要證實罹患了帕金森氏症?帕金森氏症是個從過去病史與身體檢查來診斷的疾病。如果家屬觀察到身邊的人或長輩最近在動作、活動上好像怪怪的,可以先用以下的表格自我檢測。這裡有十個問題,其中若有三個回答「是」,請趕緊到神經科就診。看門診的過程中,醫師會仔細詢問患者的狀況變化,並了解患者動作不協調的程度。假使需要影像學檢查,會選用腦部核磁共振,看看是否有發炎或腦瘤等其他狀況。假使連核磁共振都無法支持診斷,或當不確定究竟是原發性震顫或帕金森氏症的話,還是可以輔以單光子電腦斷層造影,藉著多巴胺轉運體活性及影像活性分佈來做診斷。確診之後,有藥可以醫嗎?帕金森氏症的治療選項不少,例如左旋多巴(Levodopa),單胺氧化酶抑制劑(MAO-B Inhibitor),和多巴胺受體增強劑(Dopamine receptor Agonist)等。每個人症狀不同,做的工作不同,像有些患者受到動作僵硬的困擾,有些則是面臨震顫抖動的折磨,這時所需要的藥物就不一樣。假使患者工作很常需要打字,卻又受帕金森氏症所苦,通常依經驗來說,使用上左旋多巴會帶來最大的好處,醫師就會選擇左旋多巴作為起始用藥。復健對帕金森氏症患者有用嗎? 帕金森氏症是一種神經退化的疾病,患者最常受動作僵硬、緩慢、或顫抖之苦,也就是說,患者沒辦法好好做日常生活中的動作,過去拿個杯子,寫個字,或穿衣服都不是難事,但當帕金森氏症變嚴重的時候,這些都會變成大事,喝個水就掉杯子灑水,要填個病歷資料寫很久,甚至衣服都套不上、扣不上,讓生活品質大打折扣。另外,帕金森氏症患者走路時手臂不會自然跟著擺動,平衡變差,容易跌倒。一跌倒,可能就還會造成骨折、頭部出血等更麻煩的狀況。因此,早期介入動作的訓練,是非常重要的。被診斷為帕金森氏症之後,就要開始介入運動治療。運動可以幫忙控制體重,同時在學習正確的運動方式及學習肌肉運用後,協調性會比較好,減少走路跌倒的機會,職能治療師則能幫助患者熟悉如何處理日常生活遇上的困難。因此物理治療和職能治療在整個過程中都非常重要。帕金森氏症會進展的很快嗎?疾病的進程總是因人而異,有的患者患病後狀況會急轉直下,有的則是還算穩定。而且這跟在疾病的哪個時期診斷發覺也有關係,如果在帕金森氏症早期就注意到狀況不對勁,及早帶患者去就醫,早一點用上適合的藥物,就可能改善症狀,減緩個人變差的速度。若太晚才注意到,就醫時疾病已經比較嚴重,當然後來就比較難治療比較難改善。不過整體而言,帕金森氏症的神經退化是相對緩慢的,患者常是經過幾年到十幾年的時間,才會進展到生活失能。(若像「漸凍人」這樣的肌萎縮性脊髓側索硬化症,發病到死亡平均是三到六年,僅有極少數的患者會活超過十年。)另外,大家應該也常聽到另一個與神經退化有關的疾病:阿茲海默症。雖然這兩個都是神經退化的疾病,但退化的方向不一樣。阿茲海默症主要是從認知功能退化,所以患者會先表現記憶力很差、情緒控管不佳等變化。而帕金森氏症則是以動作功能開始退化,先表現出僵硬、緩慢、和顫抖的動作為主。值得注意的是,假使患者被診斷為帕金森氏症,但後來很快就表現出記憶力變差的認知功能障礙,代表預後不佳!患者可能會比較快速的惡化。還有一個預後差的指標則是使用左多巴胺但成效不彰。帕金森氏症會致死嗎?帕金森氏症的好發年齡介在50到70歲之間,在這階段的人有高血壓、高血糖、高血脂的比例較高,慢性病較多,就比較容易感染,或有心血管疾病、中風、癌症等問題,所以一般帕金森氏症的患者並不是死於帕金森氏症,而是心臟病發、癌症等這年齡層的常見死因。然而,若患者已經罹患帕金森氏症多年,動作很不協調、容易跌倒,那就可能因為吃東西咀嚼、吞嚥不順,嗆到變成吸入性肺炎,或是跌倒導致骨折、顱內出血。這些狀況就可能致命。原文:

-

![]()

2020-05-29 科別.心臟血管

腦中風年輕化!東方人顱內血管狹窄症西方人3倍

演藝圈影帝因腦中風驟逝,聯新國際醫院神經醫學中心執行院長陳啟仁提醒,顱內血管狹窄是腦中風的直接風險因子,東方人罹患是西方人的3倍,民眾可透過影像檢查,瞭解腦血管健康情形。陳啟仁醫師表示,腦中風為國人10大死因第4位,根據世界衛生組織資料顯示,亞洲人罹患中風死亡的人數,遠高於歐洲美洲,這現象除了生活習慣與飲食等因素,也與東方人體質有關。實證研究指出,東方人罹患顱內血管狹窄的比例,是西方人的3倍,而顱內血管狹窄是直接造成腦中風的重要危險因子,建議民眾應及早檢查與因應。評估腦部血管是否狹窄或異常,超音波檢查仍無法面面俱到,因此沒有侵入性的「核磁共振造影檢查」最安全有效。以超音波進行頸動脈檢查,只能看到頸部血管,較深頸部是超音波死角。超音波檢查腦部血管雖有穿顱超音波,但是由於華人的顱骨較厚而無法穿透。磁振造影檢查沒有侵入性,沒有輻射不須施打顯影劑,精準度與解析度皆遠優於超音波,而且可同時檢測腦血管狹窄、腦血管動脈瘤,以及小血管疾病,是目前腦部血管檢查最先進的技術。頭頸動脈檢查後如果發現狹窄程度低於50%,則可以服用抗血小板方式來治療;如果狹窄程度大於70%,建議除了吃藥,還需要支架置放治療,以避免大中風的發生。顱內血管狹窄的因素包括三高(高血壓、高血糖、高血脂)、抽菸、遺傳家族史以及年紀大。陳啟仁醫師指出,近年來國內腦血管疾病有越來越年輕化的趨勢,因此建議45歲以上至少做1次腦血管磁振造影檢查,如無異常,之後每2至3年追蹤,及早發現與預防。

-

![]()

2020-05-28 科別.腦部.神經

「毛毛樣」病變 26歲女突中風

台中市一名26歲女子洗澡洗到一半突發性劇烈頭痛,呼吸急促,左手左腳無力偏癱,被送進急診室。醫師施信安說明,女子經腦部電腦斷層顯示腦出血,研判是大腦血管梗塞性中風,經核磁共振發現右側內頸動脈狹窄阻塞,微血管代償在狹窄處異常叢生如一團煙霧狀,確診為毛毛樣腦血管病,經緊急以抗血栓治療後,病情穩定,因肌力沒有完全回復而安排住院。澄清醫院中港院區急診醫學科醫師施信安說,毛毛樣腦血管病的病名,源為1967年日本神經外科醫師Suzuki和Takaku發現患者X光片中新生的毛細血管很像毛玻璃或霧,日文稱「Moyamoya疾病」,即「煙霧」的意思,故而命名,但致病原因目前不明,研究有10 %和遺傳原因所導致,90%為後天其他疾病引發。女性發生率約為男性的2倍。施信安說,毛毛樣腦血管病好發年齡為兩個高峰,第一高峰約15歲以下兒童,常在哭鬧、興奮、吹氣或過度換氣後發生單側偏癱或麻痹、癲癇、偏頭痛症狀,易被忽略,家中小孩若突發性的偏癱、語言及視力障礙,或頭痛、癲癇發作等,應盡速就醫檢查;第二高峰是30到40歲的中年族群常伴有突發性劇烈頭痛、偏癱、語言障礙、感覺認知障礙等症狀。毛毛樣腦血管疾病腦出血的症狀是成年人族群較多,但單以成年人症狀而言,仍是以腦梗塞的症狀多於腦出血。

-

![]()

2020-05-28 科別.腦部.神經

經常頭痛是腦中風前兆嗎?醫師:6個改變要提高警覺

你也是頭痛一族嗎?研究報告指出,頭痛是現代上班族常見的困擾,卻也是長期被忽視的疾病,許多人只要一頭痛就擔心是不是患了腦瘤?長安醫院神經內科&神經整合治療中心主任林邵臻表示,頭痛的定義很廣泛,有些人一頭痛會突然單邊沒力氣,有人頭痛會先頭暈,這些都算是頭痛,只是伴隨不同症狀。一般來說,腦瘤或腦中風的病人,除非腦壓升高,才容易引發頭痛反應,在臨床表現上,腦瘤是慢慢形成的,少部分病人會頭痛外,還可能伴隨嚴重噁心、嘔吐,或合併半邊手腳無力、意識不清、說話困難等症狀。林邵臻進一步說明,現代人的頭痛問題,很多是因為其他病症所導致,例如眼壓過高的青光眼、感冒或慢性鼻竇炎導致頭痛、剛拔牙或頸椎退化也會造成頭痛,高血壓引起的頭痛,通常血壓都要非常高,才會感覺頭不舒服、頭悶、有點痛的不適。頭痛分為原發型與續發型,前者是沒有原因的頭痛,後者續發型可能是因為外傷、血管有狀況,或是藥物過度使用、感染以及結構上的問題。林邵臻指出,不管是哪一型頭痛,應就醫檢查診斷,才能真正把頭痛解決,降低頭痛影響正常生活的機率。依國際頭痛分類,沒有原因的頭痛就屬「原發型頭痛」,一部分會遺傳,有的病人症狀會比較明顯,可能因為睡眠、作息、飲食、女性荷爾蒙等因素,會誘發「偏頭痛」;「原發型慢性每日頭痛」是指每月病人頭痛頻繁至少15天,在一般人口的盛行率為4~5%,在頭痛門診的比例為1~44%,最常見的「偏頭痛」就是這類,誘發因子很多,壓力是其中一種,酒精、咖啡因、檸檬酸的食物,也都是誘發因子。林邵臻提醒,有很多偏頭痛的病人會狂吃止痛藥忍到太晚才就診,導致「偏頭痛重積狀態」,產生一種使人極度失能的偏頭痛,若發作持續超過72小時,就需要住院治療。其他常見的頭痛類型,像是「叢發性頭痛」,症狀是絕對固定於單側發作的劇痛;而「緊縮型頭痛」的典型症狀,為雙側壓迫或緊縮性頭痛;「外在壓力性頭痛」則是因持續施於顱周軟組織的壓迫或牽引所導致的頭痛,例如頭綁緊帶子、戴帽子或安全帽、游泳或潛水時戴的護目鏡等。若自覺頭痛時,有伴隨類似中風的症狀,例如走路不平衡、視覺受損,或整個人突然感覺不太一樣,尤其有頭痛病史的人,更要注意頭痛的位置、嚴重程度、痛的形態是否有改變,才能有效防範急性血管堵塞與破裂造成腦中風。除了一般原發性頭痛,林邵臻指出,也有可能是身體發出的警訊,尤以小孩跟老年人是屬於腦部長腫瘤機率較高的族群,通常小孩患有先天性腦瘤的機率不是沒有,會反應在走路有問題、反應變慢、發展遲緩等表現,其中又因癲癇發作就診發現腦部有腫瘤最為常見。在診斷上,要區別頭痛、腦中風與腦瘤,除了問診外,也可輔以腦波、腦部電腦斷層、核磁共振等檢查,來協助釐清最根本的問題。基本上,經常性頭痛「很少」直接代表就是罹患了腦中風和腦瘤,大部分的腦中風跟腦瘤都會伴隨其他症狀,例如失智、記憶力障礙、步態改變、個性改變、幻覺、不自主抖動、單邊越來越沒力、視野缺損、講話越來越慢、大舌頭、吞嚥困難等。腦中風常見的症狀是「臉歪」,尤其是在下臉部1/4的位置,患者會不自覺流口水、有吞嚥困難或是單側手腳麻或是沒力。如果是小腦中風,就會導致平衡系統出現問題;也曾有病人因為單邊眼睛看不見就診,經診斷是腦部視覺區中風所致;一般腦中風的症狀很少包括「經常性頭痛」,因為腦部血管出血導致明顯頭痛的比例較血管塞住為多。林邵臻說,一般腦瘤有分先天與不明原因、其他部位轉移等因素,後天型動脈瘤可能會因為血壓較高或血管結構有問題而導致,因此,平常多注意血壓,可預防動脈瘤及腦血管急性破裂;而頭痛是一種非常主觀的感覺,醫師通常都會以許多客觀症狀,加以判定是否為腦部的問題,可能是因哪些疾病或生活習慣所致,才能對症下藥。延伸閱讀: 每年奪走上萬條人命! 你一定要知道的6項腦中風檢查 全身不只腦部會中風! 身體4部位血管不通也會默默要命

-

![]()

2020-05-28 癌症.乳癌

恩主公新門診大樓 引進無死角3D乳房超音波

新北市三峽恩主公醫院新門診大樓25日落成營運,恩主公醫院院長吳志雄表示,投入全新軟硬體醫療設備,導入智能化科技,引進3D立體乳房超音波,能夠全方面檢查避免死角,設置門診、住院專屬App,即可獲得自身健康、掛號及看診資訊等。恩主公醫院門診大樓緊鄰原有的復興、中山醫療大樓,將病房大樓與門診空間確實分開,1樓為批價、掛號、藥局,2樓到4樓為西醫門診,3樓提供放射檢查服務,5樓為病檢分離的高階健康管理中心,6樓設置化療專屬空間、B3放射腫瘤科引進最新醫療儀器設備直線加速器。吳志雄指出,新引進的3D立體乳房超音波,比傳統只能拍攝照到的部位更全方位,從內、外到腋下都無死角。此外,核磁共振的孔徑也比以往的60公分,擴大到70公分,加上環境、燈光設備,降低讓健檢民眾恐懼。吳志雄表示,門診大樓成立後,原先病房大樓的空間像是2樓門診,改為60床的洗腎病床,擴大胃鏡、內視鏡室,而原本的洗腎病房則是改為12床單人病房,同時也增設4床安寧病房。吳志雄也說,醫院設施智能化,在單人、雙人病房設有床邊系統,醫生以名牌靠近機器,就可以了解該病患的健康資訊、心電圖等,而患者也可以按透過螢幕點選衛教。

-

![]()

2020-05-24 新聞.私房新聞

比醫師還神?這位「醫師」讓許多醫師在診間翻白眼

全宇宙哪個醫師最強?懂得最多?答案應該是谷歌(Google)醫師,愈來愈多病人在就醫前,先上網搜尋資訊,做好功課,但這也可能讓許多醫師在診間翻白眼,甚至氣到內傷。上網搜尋 自我診斷一名復健科醫師說,最近一兩年來,診間愈來愈像是考場,而醫師就像是考生,參加一場一場考試。不少病人先在家裡做好功課、蒐集資料,一進入診間,架式十足,殺氣逼人,坐下來後,逕自從包包拿出一疊影印資料,一副「已做好準備,別呼弄我」態勢,看診期間,不斷發問、質疑,引經據典,就想考倒醫師。谷歌(Google)醫師影響深遠,對於年輕世代更是如此,堅信不已,就有16歲高中生上網搜尋資料,自覺膝蓋痛,就是髕骨軟化,進了診間,摸著膝蓋,自己就當起醫師,講了病因,及致病原因,要求接受核磁共振等高階檢查。醫師氣到翻白眼「到底誰才是醫師?」盡管有點氣,但醫師還是忍住性子,問診、觸診,講解分析可能病因,但小男生卻跳針式地重複說,「在網路搜尋關鍵字,看過文章,一定不會錯。」最後醫師使出絕招,如果真的想做核磁共振,那就得自費,要8000元。一聽到這個數字,小男生從椅子跳了起來,質問「為何要自費?我爸幫我繳了健保費,為何還要我出錢?」類似場景在診間不斷上演,傳統醫病關係也是失衡,醫師總高高在上,心情好時,就跟病人多聊兩句,要是心情不好,就懶得多說,直接開藥,病人多問幾句,就不耐煩。少部分醫師更是誇張,病人問了些問題,他頭也不抬,一手指著診間櫃上的書本說,「別問那麼多,想知道答案,就去買我的書」。有醫師則講話更酸,「你出門都不帶耳朵?」年輕世代 迷信網路隨著網路爆料管道眾多,不耐煩的醫師收斂許多,情勢彼長我消,由谷歌大神養大的網路世代們,只要在搜尋引擎打上關鍵字,就能蒐集許多資料,自己當起了醫師,到了診間,就order一些高規檢驗,指定要做哪些治療。例如,肩膀痠痛,手臂無法抬高,就說是這應該是鈣化肌腱炎,必須做「超音波導引的震波治療」,還說已經打聽好了,健保已有給付,要求醫師就這樣處理。有些病人則屬於對號入座、疑心生暗鬼類型,例如,頭痛、胸悶,上網查關鍵字,就看到「猝死」、「心肌梗塞」等新聞,心生恐懼,直覺自己快死了,得了急重症,到了診間,要求醫師安排磁震造影等高階影像檢查。醫師自嘲 快沒工作就有醫師自嘲說,谷歌醫師如此神奇,自己應該快沒工作了。患者就醫前,作好功課,擬好問題,這是一個好病人應所具備的基本條件,但請不要拿網路新聞、訊息來考醫師,要求做哪些檢查、做哪些治療。

-

![]()

2020-05-21 科別.心臟血管

妙齡女子洗澡洗到一半竟中風!嚴重到要住院治療

台中市一名26歲女子洗澡洗到一半突發性劇烈頭痛,呼吸急促,左手左腳無力偏癱,被送進急診室。醫師施信安說明,女子經腦部電腦斷層顯示腦出血,研判是大腦血管梗塞性中風,經核磁共振發現右側內頸動脈狹窄阻塞,微血管代償在狹窄處異常叢生如一團煙霧狀,卻無助血流的暢通導致中風,確診為毛毛樣腦血管病,女子經緊急啟動腦梗塞中風團隊以抗血栓治療後,病情穩定,因肌力沒有完全回復而安排住院。澄清醫院中港院區急診醫學科醫師施信安提醒家長,毛毛樣病血管病原因待釐清,第一高峰約15歲以下的兒童,主要症狀為短暫重複發生單側肢體無力,沒有前兆,易被忽略。家中小孩若突發性的偏癱、語言及視力障礙,或頭痛、癲癇發作等,應盡速就醫檢查。施信安指出,毛毛樣腦血管病的病名源為1967年日本神經外科醫師Suzuki和Takaku發現患者X光片中新生的毛細血管很像毛玻璃或霧,日文稱「Moyamoya疾病」,即「煙霧」的意思,故而命名。施信安說明,毛毛樣腦血管病致病原因目前不明,研究有10 %和遺傳原因所導致,90%為後天其他疾病引發。女性發生率約為男性的2倍。施信安說,毛毛樣腦血管病好發年齡為兩個高峰,第一高峰約15歲以下的兒童,常在哭鬧、興奮、吹氣或過度換氣後發生單側偏癱或麻痹、癲癇、偏頭痛症狀;第二高峰是30到40歲的中年族群常伴有突發性劇烈頭痛、偏癱、語言障礙、感覺認知障礙等症狀。毛毛樣腦血管疾病腦出血的症狀是成年人族群較多,但單以成年人症狀而言,仍是以腦梗塞的症狀多於腦出血。

-

![]()

2020-05-21 科別.腦部.神經

腦瘤是怎麼來的?腦外科醫生解密病人常問的3個問題

我是一名腦外科醫生,主要工作是為病人進行腦部手術,驅除病痛。在所有的外科科室中,腦外科應該算是最苦、最累的,挑戰性也是最強的。為什麼?因為大腦實在太複雜了,而且大腦對人而言也太重要了。你愛一個人、恨一個人,或者忘記一個人,你的喜怒哀樂、七情六欲全是由大腦控制的。因為大腦是如此神祕,所以,作為一名腦外科醫生,經常會有病人問我各種問題。我總結了一下,問得最多的問題有以下三個。病人常問的三個問題第一個問題:「大腦是不是真的像豆腐一樣?」對於這個問題,我想回答得嚴謹一些。一般來說,大腦比較柔軟,可以變形,易於牽拉,有一定的韌性,不容易出血。但是,每個人的大腦是不一樣的,有些人的大腦像嫩豆腐,一碰就出血,一碰就碎。所以在手術中,遇到這一類大腦,止血非常困難,要用特殊的止血材料才能把它壓住。有時候,即使在手術臺上止住了血,回到病房後可能又會出血。這個時候怎麼辦?只能讓患者回到手術臺上再開一刀。第二個問題:「腦瘤是什麼樣的?」說實話,很多腦瘤長得和腦細胞很像。腫瘤是怎麼來的?腫瘤是正常的身體細胞突變而成的,所以它和正常的細胞組織屬於一母同胞的「兄弟」。這就給腦外科醫生帶來一個問題─我們在做手術時必須把腫瘤和大腦分清楚。怎樣才能做到這一點呢?一方面,依據外科醫生的經驗,這非常重要。但經驗和能力是主觀的,不一定靠譜。另一方面,就要靠神經導航系統。我們現在開車很多時候靠導航,開刀同樣也需要導航。我們給大腦開刀,首先要通過神經導航系統,找到腫瘤在哪裡。其次,我們可以選擇一條最合適的開刀路徑,確保最低程度地傷害大腦,並且最大限度地切除腫瘤。而當我們開刀的時候,一旦偏離了手術路徑,導航系統就會發出警報;最後,神經導航系統還能告訴我們腫瘤有沒有被切除乾淨。第三個問題:「你已經做過很多手術了,還怕不怕?」說句實話,刀開得越多,我膽子越小。到目前為止,我開刀已經超過6000例,但我現在變得膽小如鼠。為什麼?有兩個方面的原因。第一,你開刀越多,你見過的並發症就越多。所以,每次開刀,我都會害怕這些並發症出現。第二,我越是瞭解大腦,就越是對它敬畏。我有時摸著它,會覺得它就是一個宇宙。現代科學對於大腦的認知還處於比較初級的階段。2018年,《科學》雜誌上曾經刊登了一篇論文,科學家終於弄清楚了果蠅的大腦結構,一個果蠅的大腦裡約有10萬個神經元。那麼人的大腦裡有多少個神經元呢?860億個。科學家們到現在還不知道大腦是怎樣處理資料的,到目前為止,我們離大腦的真正開發還非常遙遠。我一邊開刀,他一邊背詩經常有朋友對我說,你們腦外科與我們的日常生活離得比較遠。我覺得這其中有些誤會,其實腦外科與老百姓的健康息息相關。比如,現在我在演講,一個人的講話就是由大腦的語言功能區控制的。語言功能區在哪裡?在太陽穴稍微後面一點的地方。如果你是用右手寫字,你的語言功能區就在左邊;如果你是左撇子,用左手寫字,你的語言功能區則在右邊。假如一個人不幸長了腫瘤,而且腫瘤長在語言功能區,那麼只有一個辦法,就是開刀切除腫瘤。為了保護語言功能區,醫生必須把腫瘤識別出來。怎麼識別呢?剛才我提到的神經導航系統,可以對腫瘤進行大致的識別。但具體到每一個人,語言功能區都是不一樣的。比如,說漢語的人和說英語的人,語言功能區就不一樣。假如你會說漢語,又會說英語,還會說點上海話和廣東話,那麼語言功能區又會不一樣。病人到了手術臺上,醫生怎麼去判斷這個病人的語言功能區到底在哪裡呢?曾經有一個病人,他是一所中學的語文老師,他的腦瘤就長在語言功能區附近。一開始他去當地醫院看病,醫生對他說,你開了刀以後可能就不會說話了。他心想,如果真這樣就不能再當老師了。他不甘心,於是找到我們,希望我們能夠保留他的語言功能。說實話,我們也不能給他保證,只能盡力而為。因為他是語文老師,所以開刀那天,我跟他說好,我一邊開刀,他一邊背詩。於是,我開刀的時候,他開始背詩:「白日依山盡,黃河入海流。欲窮千里目,更上一層樓。」背完一首,再背一首。為什麼要這樣呢?因為只有不斷刺激他的腦回,才能確定他語言功能區的位置。我把他所有的語言功能區的腦回位置做好標記,然後從非語言功能區進入,把腫瘤切除了。開刀以後,他一開始不大會說話,但是能發出一個個單音節,能講自己的名字。術後一個月,他講話溝通基本上沒有問題了。術後3個月,他又回到學校當老師了。醫生的職業成就感,無法用語言表達作為一名醫生,最開心的時刻就是看到你的患者經過治療重新好起來,那種職業成就感是無法用語言表達的。當時,我做這台手術花了7個多小時,沒下過手術臺,也沒喝一口水,肚子餓壞了。但是看到這位語文老師重返工作崗位,我覺得還是挺值得的。我再舉一個例子。有一天我剛開完刀,突然接到一個陌生人打來的電話。對方是個男的,他很激動地說:「我老婆給我生了個大胖兒子,謝謝你!」我一下子沒有反應過來,正準備掛電話,對方急了:「黃醫生,我是病人家屬,我老婆兩年前在你那裡做過垂體瘤手術,你還記得嗎?」我才突然想起來。這對夫妻剛來醫院的時候,看起來關係不太好。因為他們結婚多年一直沒有孩子,查來查去,雙方都沒問題,吃了很多年的藥,還是沒有孩子。後來,一個比較有經驗的婦產科大夫建議他們去做頭部核磁共振,結果確診妻子患有垂體瘤。這個微創手術是從鼻子裡做的,創口很小。做完手術一年多,他的妻子就懷孕了。原來,腦垂體雖然只有1.5釐米左右大小,卻掌管著全身的內分泌功能,也包括生殖系統的內分泌功能。腦垂體通過分泌激素,就像把一份份文件從上往下傳遞,告訴卵巢什麼時候排卵,告訴子宮什麼時候來月經。而一旦垂體上長了腫瘤,激素不分泌了,生殖系統也就無法正常運轉了。腫瘤被摘除以後,一切又恢復了正常。所以說,我們腦外科並不神祕。大腦和人的生活是息息相關的,我們與老百姓的健康和生活也是息息相關的。為什麼很多外國醫生來這裡學習在過去的10年裡,我經常被派往世界各地學習,去交流腦外科的治療技術以及進展。而今天,我們醫院一年的手術量達到了1.6萬台,這個數位還在不斷增長。這樣的數量,在全世界的排名都是數一數二的。不僅如此,我們在腦腫瘤、腦血管病、顱底外科、功能神經外科等領域都位於世界前列。以前,我們派醫生到國外去學習新的技術,回來引進技術和設備,為中國人民服務。現在,我們成立了神經外科學院,吸引了全世界的醫生到上海來學習腦外科新技術,其中包括韓國、日本、德國、義大利、英國、美國等發達國家的醫生。為什麼越來越多的外國醫生都來這裡學習呢?因為外科是一門實踐的學科,你做的手術比別人多,你做的手術比別人好,人家自然會虛心向你學習。當然,今天我們取得的這些成就,是幾代中國腦外科醫生共同的心血。要做一個好醫生,真的很難外科是實踐的學科,外科醫生是一刀一刀練出來的,外科事業也是拚搏出來的。只有吃得了別人吃不下去的苦,才能開別人不會開的刀。但是這個苦,有的時候真是太苦了。因為做醫生本來就不容易,要做一個好醫生,真的很難。我的父親也是一名醫生,但是當年,他曾經堅決反對我當醫生。那一年,我填寫高考志願的時候,他明確表示不許我填寫醫學院校。但是,那個時候的我比較叛逆,年少輕狂,並不理解父親的苦心。我心想:你自己做了30年的醫生,為什麼不讓我做醫生?所以,我不顧他的反對,人生第一次完全按照自己的意願填寫了高考志願。我的第一志願是復旦大學醫學院,第二志願是廈門大學醫學院,第三志願是福建醫科大學。填完以後,父親看了我的志願表,神情很複雜,但沒有說什麼。從第二天開始,他一改原先的反對態度,帶著我去爭取復旦大學醫學院的推薦表。後來因為分數夠了,推薦表也沒用上。這件事我記了一輩子,因為他告訴我應該怎樣去做一個好父親。後來我參加工作,做了十幾年的醫生,深刻體會到了這一行的艱辛。一年365天,沒有節假日,每天都得去醫院看病人,經常36個小時乃至48個小時不合眼。這個時候,我才體會到父親的苦心,也知道了他當初為什麼反對我當醫生。不是因為他不愛醫學,更不是因為他不愛我,而是因為他捨不得。如果將來有一天,我的孩子也跟我講,爸爸,我要報考醫學院,我想我也會捨不得。但我也會像我的父親一樣,尊重且支援孩子的選擇,並盡自己的努力去幫助他實現夢想。因為,當醫生,一直都是一件對的事、好的事。我還會以身作則地告訴他,怎樣做才算是一個好醫生。(本文摘自《讀者》五月號第,朱權利/摘自《解放日報》)

共

13

頁