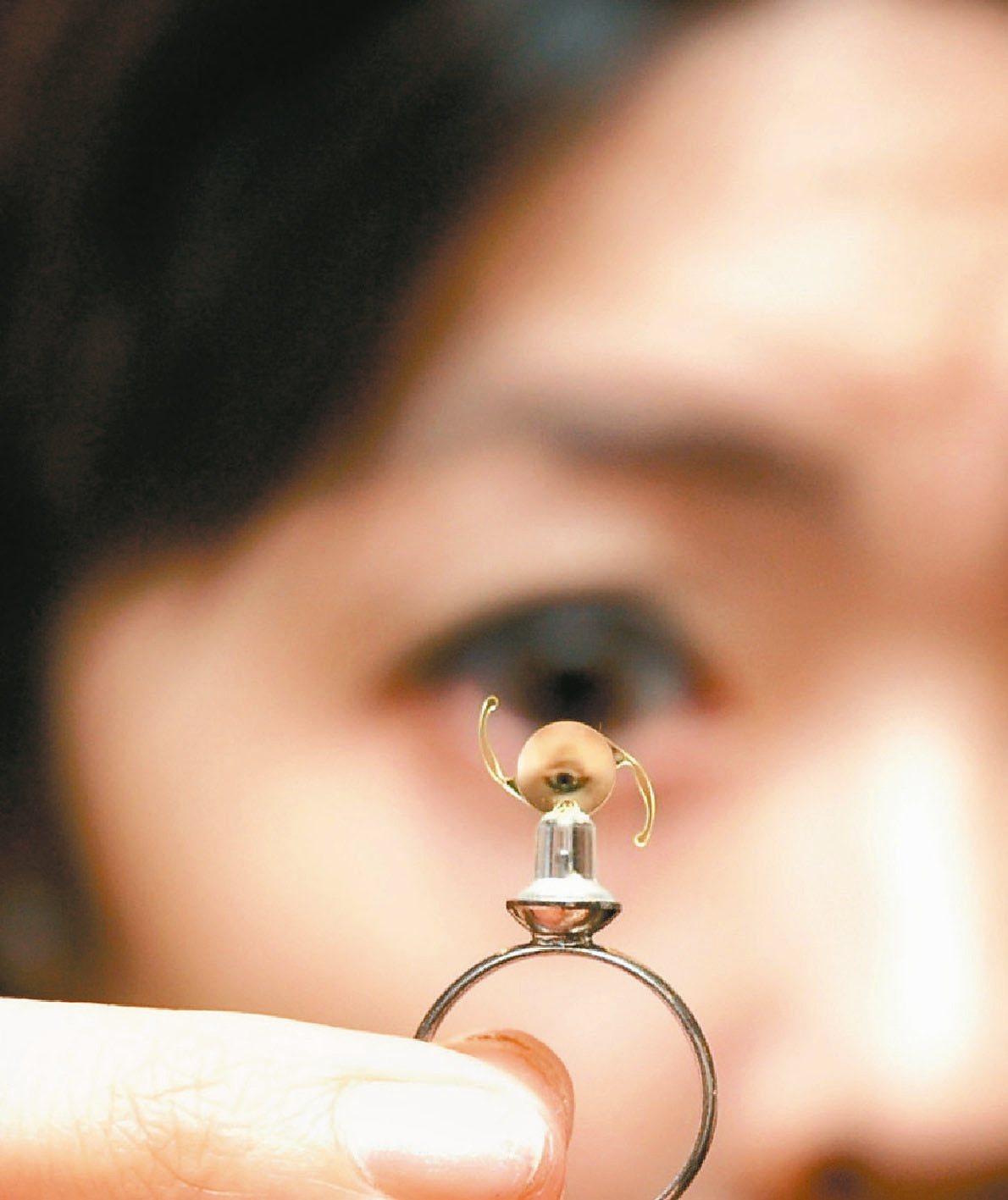

衛福部健保署首度針對「健保部分給付、民眾負擔差額」的醫材進行價格管理,不料醫界反彈,擔憂政府訂定上限價將導致「劣幣趨逐良幣」效應。健保署表示,我國多數部分負擔醫材向民眾收取的價格高於國際,人工水晶體收費更是世界之最,政府有責任向民眾確保健保給付醫材價差不會過大。

在台灣,醫療院所使用的醫材可概分為「健保全額給付」、「健保部分給付」與「健保不給付」三大類,「健保部分給付」醫材的差額需要民眾自行補上價差,「健保不給付」醫材則需民眾全額自費。衛福部健保署無法可管全額自費醫材,但可依據健保法對「健保部分給付」的醫材訂定民眾負擔的最高上限。

衛福部健保署醫審及藥材組專門委員黃育文說,政府有責任向民眾確保健保給付醫材當中,同功能、同效果的產品價差不會過大,健保法第45條也授權政府可針對健保給付醫材訂定民眾負擔的上限值。因此,過去一年半來,健保署陸續召開專家學者會議,再循程序提到共擬會議與醫界等各方代表討論,近日正式公告。

新制匡列的八大類醫材分別找過專科醫學會討論,上限價格則依據「全民健康保險藥物給付項目及支付標準」,參照國內外販售價格,或者循醫學中心或公立醫院採購價中位數作定價。

「其實,國際價格根本沒辦法用」,黃育文說,在查詢得到的資料當中,我國多數部分負擔醫材向民眾收取的價格高於國際,如日本、韓國、澳洲的收費均比我國還高,單焦或多焦人工水晶體在台灣的價格更世界最高。因此,相關會議達成共識,決定依法循國內醫學中心或公立醫院的採購價中位數來訂定收費上限標準。

面對醫界反彈聲浪,黃育文回應,醫界可具體提出哪些品牌、哪些功能產品的價格上限不合理,健保署將會蒐集各界意見,再循程序研議與調整。目前價格管理新制仍按照原定計畫於8月份上路。

這篇文章對你有幫助嗎?