2020-04-19 癌症.卵巢.子宮

搜尋

骨盆

共找到

517

筆 文章

-

![]()

-

![]()

2020-04-18 科別.消化系統

長期便秘會引口臭! 拚命刷牙不夠,還要做到4習慣

你也有便秘、放臭屁的困擾嗎?一名林姓女子,平常需喝優酪乳才容易解便,近期感到腹部悶脹竟然排出硬便伴鮮血,原以為是生理期,沒想到並不是,因為從這日開始,往後排便都伴有鮮血,因此開始疑懷自己有痔瘡,加上舌頭紅腫、長口瘡,同事還提醒她留意口中異味,至醫院求診後,才終於解決秘、口臭等困擾。衛生福利部臺北醫院中醫科醫師賴博政表示,中醫認為便血多屬胃中積熱或濕熱蘊結,一般因過食辛辣食物,導致熱積於胃,積熱上擾,會使口腔有口苦或口臭,若積熱向下則會影響腸胃消化吸收,嚴重者損傷腸胃的血管,血液隨大便而出而為便血,或是過度食用高熱量高脂肪的加工食品,導致消化功能失常,濕熱結於腸道,而導致便血。常見症狀有:便血鮮紅、大便黏膩或解便不淨、腹部悶脹、口乾苦、自覺身體濕熱沉重、舌苔黃厚膩等,在治療上以清熱瀉火、涼血止血以及利化濕濁為原則。而痔瘡好發於中年男性,以45歲至65歲比例最高,目前認為是肛門周圍的結締組織、小血管以及平滑肌等纖維因為排便不易,解便時不斷反覆摩擦,牽扯周圍的襯墊所造成,常見的症狀有大便時間變長且較不易解出、解便時伴有鮮紅色的點滴狀出血、肛門口搔癢疼痛、肛門口自覺或有異物下墜感。另外,體重過重、平時沒有運動習慣、長時間久站久坐、懷孕婦女也是痔瘡的好發族群。不過,賴博政指出,若解便看到的血是暗紅色,並且排便習慣有改變、體重急遽下降,則建議儘速就醫做進一步檢查,由醫師評估是否需做切片檢查來排除大腸癌的可能性,但一般來說,並不需要因為一兩次的血便而擔心罹患大腸癌。 賴博政提供「加加減減4招」,趕走長期便秘、口臭,還能預防痔瘡: 1、「增加」膳食纖維與飲水量多食用含有較多膳食纖維的蔬果,如蘋果、芭樂、水梨、柳丁、橘子、香吉士。空心菜、地瓜葉、菠菜、韭菜、青椒、花椰菜、芹菜、筊白筍、芥蘭等,及補充適當的飲水量,能幫助通便潤腸,並進而改善口臭。 2、「增加」運動機會增加適量的運動量,尤其是活動下肢,增加骨盆腔血液循環。若是因工作而長時間久站或久坐者,可每半小時伸展一次,透過控制體重也可以降低痔瘡發生。 3、「減少」忍便的習慣有便意時強忍會造成便秘更嚴重,因為忍便而便秘的主要原因,就是糞便中的水分持續被大腸吸收,導致糞便變的乾硬,因此當下次便意來時,解便就更加困難。而在肚臍周圍順時針按摩可幫助排便,也可用清水沖洗和溫水坐浴的方式增加血液循環並避免因痔瘡產生的疼痛,不過,若能慢慢養成每天固定排便的習慣會更好。 4、「減少」油炸辛辣飲食減少食用或盡量不食用含有辣椒、胡椒鹽、蔥、洋蔥、薑、米酒、大蒜調味的食物,及燒烤煙燻炸物、麻辣鍋、咖啡、酒等,而改以汆燙、水煮食物取代,能改善腸胃積熱、排便便秘的困難。延伸閱讀: 嘴破不一定是火氣大 可能是免疫系統出問題 天天刷牙還是有口臭? 日常6原因都會造成你口氣差

-

![]()

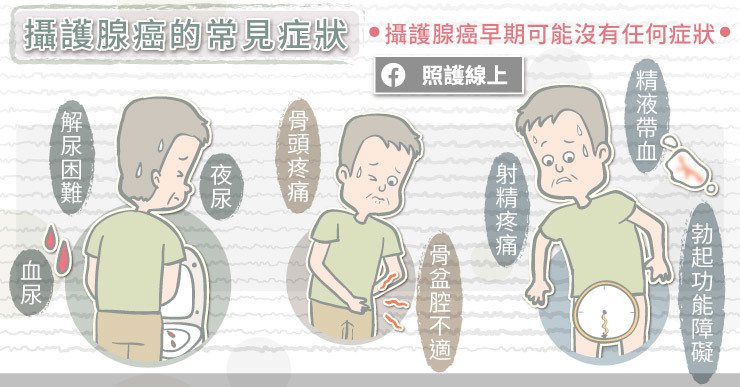

2020-04-15 癌症.攝護腺癌

台灣男性第五大癌症!不能輕忽的高風險攝護腺癌

攝護腺(或稱前列腺)約核桃般的大小,位在膀胱下方,環繞著尿道。雖然是個體積不大的器官,攝護腺也會長出惡性腫瘤,好發於60歲以上的族群。攝護腺癌發生率持續上升,目前是台灣男性第五大癌症,更是全世界第二大男性癌症,於美國更是發生率最高的癌症!您可能也曾聽過親友罹患攝護腺癌,並對攝護腺癌留下一個印象:「攝護腺癌似乎是長得較慢的癌症。」值得注意的是,雖然攝護腺癌經常給人較溫和的印象,但請別小看攝護腺癌,因為部分攝護腺癌生長較快、容易轉移,對生命造成威脅。攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀,隨著腫瘤變大可能壓迫尿道導致解尿困難、頻尿、夜尿、尿失禁,解尿時斷斷續續,無法說尿就尿。部分患者可能會出現「血精」,也就是精液中帶血,或是射精疼痛。也有患者會出現勃起功能障礙。由於早期症狀不明顯,所以通常會較晚才發現。在台灣,約有一半被診斷攝護腺癌的患者屬於第三期或第四期攝護腺癌,可能已有淋巴轉移或遠端轉移的狀況。當攝護腺癌細胞侵犯到其他組織或器官時,會造成更多不適,例如便秘、下肢無力、水腫,若轉移到脊椎、髖骨、及大腿骨頭等處,則會有明顯的骨頭疼痛,生活品質大打折扣,五年存活率也大幅下降。哪些屬於高風險攝護腺癌?剛診斷出攝護腺癌時,醫師會先評估攝護腺癌的風險,再擬定治療計畫。風險愈高,疾病的進展愈快,轉移的機會也較高。哪些狀況可能是高風險攝護腺癌呢?主要根據以下狀況來判斷:● 腫瘤延伸到攝護腺外● 格里森分數8分以上我們先來了解什麼是「格里森分數(Gleason Score)」。病理科醫師檢視腫瘤組織時,能依照腺體排列方式訂出級別,愈接近正常、分化良好的是級別一,分化愈凌亂、不成熟的是級別五。接著,再把佔最大與第二大面積者的級別相加,就是格里森分數。 這是攝護腺癌分級裡最常被使用的判斷系統。格里森分數愈高,代表腫瘤的分化愈差,因此當格里森分數大於8分時,患者較可能出現轉移,存活率也較差。當患者符合高風險攝護腺癌的任何一項指標,代表攝護腺癌的進展可能比較快、轉移機會比較高。若評估患者健康狀況預計存活期超過五年,便會建議患者積極接受治療。位在攝護腺的癌症,可能會造成解尿困難、頻尿等症狀。當攝護腺癌出現轉移時,症狀就會變得很多樣,也讓患者更加不適。攝護腺癌經常出現骨頭轉移,像是髖關節、脊椎骨、骨盆等處。轉移至骨頭後,會造成患者骨頭疼痛、患處骨頭容易骨折、脊髓神經受到壓迫導致下肢癱瘓、可能會讓骨頭中的鈣釋放到血液中,引發高血鈣症而讓人噁心無力。骨轉移的位置愈多處,患者生活品質會愈差,相當煎熬。除了轉移到骨頭之外,攝護腺癌也會轉移到肺臟、肝臟、腎上腺等內臟器官,根據多項研究,當攝護腺癌轉移至內臟器官,會比骨頭轉移造成更負面的影響,生活品質和存活率皆進一步下降。積極治療有助提升存活率積極治療高風險攝護腺癌,好好控制,有機會提升存活率,並減少癌細胞擴散後對患者造成的不適與煎熬。治療攝護腺癌可由兩方面著手,「局部治療」以及「全身治療」。「局部治療」包括手術治療、放射治療、冷凍治療等,主要針對位於攝護腺的腫瘤。以手術治療攝護腺癌時,可進行「攝護腺根除手術」,用手術移除所有的攝護腺組織,這比較適用於預期壽命超過十年,且癌症還侷限於攝護腺內的患者。放射線治療可以用於第一線治療,也可用於術後輔助性治療。若患者的攝護腺癌已經轉移到骨頭,放射線治療能減輕骨頭的疼痛不適。「全身治療」包括荷爾蒙治療、化學治療、免疫治療等。由於攝護腺癌的生長與男性荷爾蒙有關,所以荷爾蒙治療在攝護腺癌的治療中扮演相當重要的角色。荷爾蒙治療的原理是藉由降低患者體內男性荷爾蒙的濃度,來抑制攝護腺癌生長,可以靠手術或藥物的方式來達成此目標。手術方面是切除雙側睪丸,以減少男性荷爾蒙。目前荷爾蒙治療的藥物選擇很多樣,口服、針劑皆有,能透過不同機轉來減少男性荷爾蒙對攝護腺癌的刺激。「性腺激素釋放素促進劑、拮抗劑」透過腦下垂體的調控,抑制睪丸產生男性荷爾蒙。「男性荷爾蒙生合成抑制劑」可抑制男性荷爾蒙生成。男人體內的男性荷爾蒙主要由睪丸製造,部分由腎上腺皮質層製造,抑制睪丸、腎上腺製造男性荷爾蒙能抑制攝護腺癌生長。然而,有些攝護腺腫瘤也能自行合成男性荷爾蒙,屬於荷爾蒙抗性攝護腺癌,而影響治療效果。這時可考慮使用同時阻斷睪丸、腎上腺、與攝護腺腫瘤合成男性荷爾蒙的藥物,以抑制攝護腺癌生長。「男性荷爾蒙受體阻斷劑」可阻斷男性荷爾蒙受體,讓癌細胞不會受到男性荷爾蒙的刺激而增生。「女性荷爾蒙」可減少男性賀爾蒙生成。在台灣有不少患者在發現攝護腺癌時,已經有淋巴或遠處轉移的狀況,全身性荷爾蒙治療便是非常重要的治療方式。醫師可能會使用「性腺激素釋放素促進劑、拮抗劑」搭配「男性荷爾蒙生合成抑制劑」來抑制男性荷爾蒙生成,或加上「男性荷爾蒙受體阻斷劑」。若於治療過程中產生荷爾蒙抗性,便須使用男性荷爾蒙生合成抑制劑或使用男性荷爾蒙受體阻斷劑,以抑制腫瘤生長。根據患者的狀況,醫師亦可能使用化學治療或免疫治療。積極治療對於高風險攝護腺癌患者,有助延長整體存活時間,也可減緩疼痛惡化,提升生活品質。攝護腺癌患者不可輕忽的重要警訊!當攝護腺癌患者出現1) 格里森分數 ≥ 82) 骨轉移 ≥3處3) 發生內臟轉移以上三項指標中,符合其中兩項以上時,有較高的惡化風險。這個族群的病人需更主動積極地與醫師討論治療方式。美國與台灣食藥署核准這樣特徵的病人透過荷爾蒙合併其他藥物治療,進而延長有效治療的時間和整體存活,並且提升生活品質。原文:不能輕忽!高風險攝護腺癌搜尋附近的診所:泌尿科免費註冊,掛號、領藥超方便!

-

![]()

2020-04-12 科別.骨科.復健

健康醫點靈/分趾套 無法改善骨盆歪斜

網路上有不少「分趾套」廣告宣稱可矯正骨盆歪斜,進而瘦腿。雙和醫院骨科專任主治醫師翁佩韋表示,僅可能提醒、輔助走路姿勢,但不可能矯正骨盆歪斜、扁平足、拇趾外翻等。翁佩韋表示,通常認為骨盆歪斜就診民眾都是「自己感覺」或整骨按摩時別人提醒,但通常受過大傷、手術或是先天有骨盆歪斜,又加上後天從事粗重工作,長年扛重物受力不平均,才可能導致骨盆歪斜,要照X光才能確定,很難光憑目視或手感判斷。骨盆歪斜、高低肩、長短腳等症狀都是脊椎側彎的表現。翁佩韋表示,成人骨頭固定,不像彈簧可塑形,假設真的有骨盆歪斜,不能透過走路姿勢改善,一定要透過治療開刀。翁佩韋說,輕微脊椎側彎不一定會有後遺症或副作用,8、9成患者都不用特別治療或開刀,除非側彎超過一定角度,壓迫到神經。不過,輕微患者加上姿勢不良、又不運動,會影響腰腹部肌肉張力,就容易腰痠背痛。如果症狀輕微不用太擔心,可透過改善坐姿、站姿、不要久坐久站,就不會腰痠背痛。翁佩韋表示,「分趾套」半強迫腳掌分開,因腳趾分開走路比較穩、也走不快,也穿不下高跟鞋,自然就要穿寬楦頭、比較舒服的鞋子,可提醒走路姿勢,有些人因此會挺胸、縮小腹。他指出,即使不穿分趾套,只要穿好穿的鞋子、隨時注意姿勢,其實也有一樣的效果。如果廣告標榜穿24小時、連睡覺也穿可改善骨盆歪斜,就錯誤得更離譜,分趾套如果太硬可能磨破腳,材質不透氣也會有香港腳等問題。

-

![]()

2020-04-08 科別.婦科

偏方治子宮內膜異位症 囊腫三個月竟激增2倍大!

【健康醫療網記者林怡亭/報導】一名40歲的未婚女性小周(化名),三個月前因經痛難耐到醫院婦產科就診,經檢查卵巢內有一顆4公分的巧克力囊腫,並合併有子宮腺肌症和肌瘤,不料上週回醫院追蹤,發現囊腫在短短三個月內竟暴增到8公分!醫師詢問後,小周才坦承這段期間並沒有服用醫師開立的藥物,反而自行尋求偏方治療,不僅經痛症狀沒有好轉,還加速囊腫長大的速度,錯過了黃金治療時間,只能接受手術治療。醫師提醒,若有經痛、骨盆腔疼痛(非月經期間疼痛)、性交痛或異常出血等症狀,應儘早就醫檢查,切勿將症狀合理化。別輕忽「經痛」 把握子宮內膜異位症黃金治療時間接獲該案例的萬芳醫院婦產部王樂明醫師表示,子宮內膜異位症是生育年齡女性常見的疾病,最常見的症狀就是經痛,門診中常碰到經痛患者長期過度依賴止痛藥,最後止痛效果不佳,疼痛難耐才到婦產科求診,錯過最佳治療時間。非類固醇消炎止痛藥容易造成腸胃不適,從輕微的消化不良、胃痛,到嚴重的胃潰瘍、胃腸道出血都有可能。提醒習慣使用止痛藥的經痛患者,若發現使用頻率變高或止痛效果變差等情況,建議應盡快至婦產科尋求其他治療方式!子宮內膜異位症須長期抗戰 新型口服黃體素成治療新趨勢王樂明醫師說,子宮內膜異位症是一種與荷爾蒙相關的疾病,持續影響女性直到更年期,因此須將子宮內膜異位症視為「慢性疾病」來規劃治療。子宮內膜異位症好發於25-40歲女性,考量到患者未來仍有生育需求,國際治療指引建議先以藥物治療,除非病灶過大、懷疑惡性腫瘤或藥物治療沒有改善時,才會採取手術治療。不過手術治療並非一勞永逸,5年內將近7成患者會復發,高復發率不容小覷!建議手術後搭配新型口服黃體素治療,長期使用2年復發率趨近於零。王樂明醫師補充說明,過去口服藥物常使用雄性素類藥物治療,但容易產生體重增加、皮膚出油等副作用,導致患者排斥服用而影響治療效果。目前新型的口服黃體素副作用較輕微,病人接受度高,大幅改善經痛問題,提升生活品質,成為子宮內膜異位症患者的治療新選擇。【延伸閱讀】照顧好自己的健康 就是愛家最好的禮物資料來源: healthnews.com.tw

-

![]()

2020-04-07 科別.骨科.復健

下背痛與脊椎有關! 7種疾病都可能出現腰痠背痛

根據統計,80%的人在一生當中曾經有過下背痛的經驗,其中1/4的人疼痛會持續超過1個月。因為下背痛的比例很高,所以只要稍微留意一下,不難發現身邊經常有人喊:「腰痠背痛」。追根究柢下來,許多人的下背痛與脊椎疾病脫不了關係,所以下背痠麻痛就是受傷的脊椎在發出求救的警訊。除了造成年輕人和老年人下背痛的椎間盤突出和脊椎退化引起的疾病之外,新竹國泰醫院復健科主任江東懋則指出,引爆下背痠麻痛的其他脊椎疾病也不少:1、脊椎側彎:不論是坐整天的上班族或辛勤做家事的媽媽,甚至每天運動的阿公、阿嬤,如果常感覺下背疼痛,甚至無法走太遠的路,或是走久了大腿會痠麻痛,有可能都是脊椎退化性側彎或滑脫,造成神經壓迫惹的禍。2、脊椎狹窄症:神經管徑受到硬組織或軟組織占據空間,脊髓遭受包圍壓迫而產生的神經症狀。硬組織像是骨刺或先天性脊椎狹窄;軟組織則有椎間盤、黃韌帶或增生纖維組織等,會造成下背疼痛、兩臀或大腿、小腿的轉移痛。嚴重時,還會有大小便失禁的狀況,典型的症狀是「神經性跛行」,所以許多脊椎狹窄症病人,走一走會腳沒力或是腳抽筋。3、壓迫性骨折:跟老人家的骨質疏鬆症有關,人體的骨質35歲以後,破壞的速度逐漸大於重建的速度,每年以0.25~1%的速度流失。尤其女性更年期之後,骨質加速流失的速度可達每年2~5%,就容易導致骨質疏鬆症的發生;骨質疏鬆的病人以前臂骨、股骨及脊椎骨最容易骨折,脊椎若發生骨折就稱為壓迫性骨折。4、脊椎關節間退化性關節炎:包括脊椎關節間的關節發炎或是在關節處骨骼邊緣多長出來不該長的小骨頭(俗稱骨刺),如果骨刺長在脊椎前面,只會感覺到腰痠背痛,但如果骨刺長在脊椎後面,就會使脊椎孔狹窄,加上老化的韌帶壓迫到神經,就會引起老人家常見的坐骨神經痛。5、僵直性脊椎炎:僵直性脊椎炎是一種自體免疫疾病,屬於血清陰性脊椎關節發炎的一群疾病中的一種,因為骨盆腔內的薦腸關節、脊椎關節以及關節週邊組織發炎而導致。症狀通常是在早上起床時,下背感到疼痛僵硬,連走動都有困難,往往在持續一段時間,大約是超過1個小時後疼痛才會緩解;嚴重時,甚至會造成脊椎僵直變形,所以稱為僵直性脊椎炎。6、脊椎惡性腫瘤:如果有不明原因的腰酸背痛,甚至痛到睡不著、坐立都難安時,要檢查是不是有脊椎惡性腫瘤,千萬不要忽視這個可能性。7、攝護腺癌的骨轉移:年長男性若下背痛,排除脊椎問題之外,還有可能是攝護腺癌的骨轉移,雖然病例不多,但也不可忽視。江東懋指出,下背痛的原因複雜且相當多元,因此如果長期有腰酸背痛問題,應接受醫師檢查,診斷出真正原因,藉由藥物、物理治療減輕疼痛,進行肌肉骨骼柔軟度、肌力以及脊椎穩定訓練動作,同時矯正錯誤姿勢,養成良好習慣、保持正確的姿勢,就能夠避免再度復發。延伸閱讀: 下背痛到難彎腰? 防椎間盤突出平時有3妙招 連假後下背痛到站不直? 日常保養2秘訣趕緊學 從下背痛到腳麻 醫師告訴你為何會坐骨神經痛

-

![]()

2020-04-06 科別.骨科.復健

上班記得鬆一下 遠離頭痛肩痛

上班族在辦公室容易久坐、打電腦2至4小時以上,常常聽到同事們抱怨有頭痛、肩頸僵硬。研究指出,維持不良的姿勢時間愈久,造成頸肩部肌肉負荷增加,發生痠痛比率也隨之增加。長期不正確坐姿及不適切的工作環境,會導致肌肉骨骼疾病,因此需注意辦公室中隱藏的健康小殺手。建議除了適時休息,可以做些辦公室小運動,減少肌肉骨骼疼痛。在工作閒暇時,不妨可以做以下三種運動:收下巴運動:將身體挺直肩膀放鬆,不能駝背,眼睛平視前方,再來收下巴往後平縮,輕點頭,會覺得頸部後方肌肉有被伸展拉緊,然後停1秒再放鬆,每次做30下。(如圖1)頸部伸展運動:採坐姿,兩眼平視,頭部開始緩慢轉向左方到底,到底後停住10秒,再慢慢回到正中間,休息3秒後開始轉向右方,兩邊各重複做15次。(如圖2)頸部拉筋運動:坐在椅子上,身體挺直,左手向後抓椅背,右手放在左耳上,慢慢將頭部向右肩輕壓,接著換邊再做一次。(如圖3)久坐的上班族或長時間使用電腦者,除了記得定時起來活動再繼續工作,仍要注意工作姿勢。避免長期坐姿為翹二郎腿姿勢,增加脊椎側彎或骨盆肌群肌力失衡的機會,建議坐姿時,雙腳應自然垂放且有前後活動空間。如已經出現肩頸和背部痠痛或手指手腕麻痛等症狀,除了以上建議,請尋求復健科專業治療並且適度休息。

共

18

頁